“我的世界是一个充满发现的世界,一个星球的世界。”诺贝尔物理学奖得主、瑞士苏黎世联邦理工学院物理学教授迪迪埃·奎洛兹(Didier Queloz),带领听众开启了一场关于天体物理学的奇妙之旅。

今天(11月17日)上午,第十三期“浦江科学大师讲坛”在复旦大学相辉堂举行。奎洛兹以“系外行星革命及其对宇宙生命的影响”为题,与上海市高校及中学师生代表面对面畅谈。

1995年,在攻读博士学位期间,奎洛兹与导师米歇尔·马约尔(Michel Mayor)共同发现了首颗太阳系外绕恒星运行的行星。这项发现引发了天文学领域的革命,并推动了系外行星研究这一领域的诞生,从根本上改变了人类对自身在宇宙中地位的认知。

宇宙中到底还有没有其他生命存在?这个宏大且根本的命题,是奎洛兹近年来深耕的研究方向。不过他强调,寻找人类下一个居住地绝不是他的最终目的。“我们共同拥有一个伟大的星球——地球,探索系外行星的目的绝不是为了离开家园,而是为了在地球上和平生活。这里是人类的家。”

上海市政协副主席吴信宝出席讲坛并为奎洛兹颁发“浦江科学大师讲坛”主讲人证书,复旦大学校长、中国科学院院士金力主持讲坛。上海市政协科技和教育委员会、市科技工作党委、市科委、市教委、市科协、世界顶尖科学家协会以及复旦大学各职能部门和院系的相关负责人、上海市高校及中学师生代表出席活动。

01

观察“神秘的摇摆”

叩开系外行星的大门

在茫茫夜空中,恒星闪耀夺目,而不发光的行星却暗淡难察。那么,行星是怎么被探测到的?

“行星是通过对恒星的观测发现的。”奎洛兹将时间线拉回到30年前,当时的天文学界并未掌握系外行星存在的明确证据,他的研究方向也并非寻找行星,而是测量恒星速度的变化。

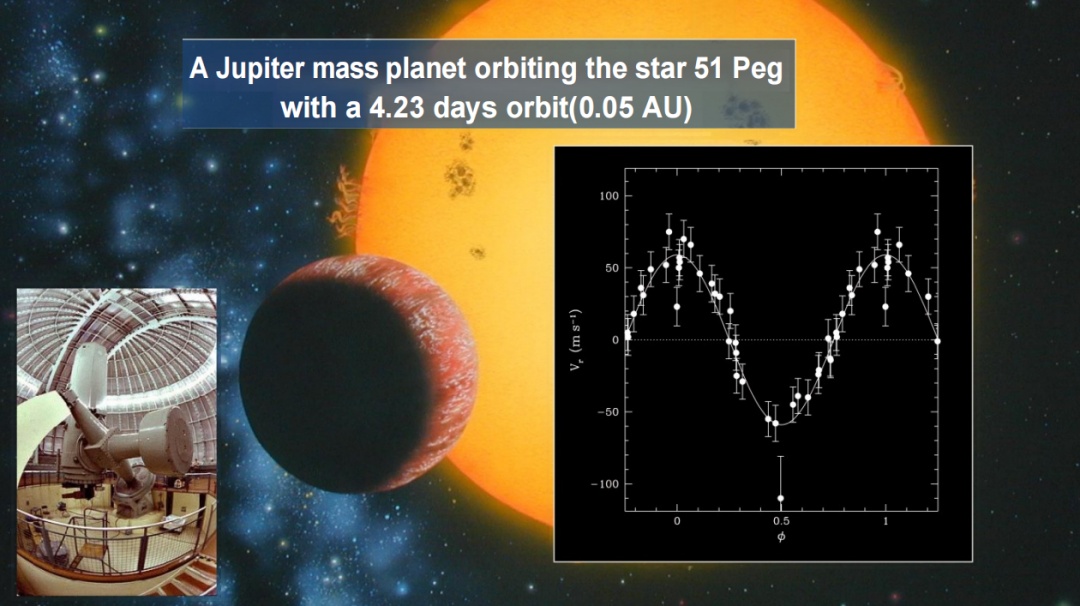

1995年,奎洛兹借助一种特殊的方法——“视向速度法”,在飞马座51这颗恒星的光谱中,捕捉到一种极其微弱的、规律性的“摇摆”。这种摇摆是由一颗围绕其运行的行星的引力导致的,就像跳舞时两个人互相牵引一样。

这好比是声波,靠近你时,波就聚在一起;远离你时,波延展开来。通过这种方式,我们就可以知道天体是朝向我们运动或是远离我们。“恒星的光也是如此,当它因受到看不见的行星引力拉扯而朝向或远离我们运动时,其光谱也会发生类似的颜色偏移。”奎洛兹介绍。

此前,还没有人以这种方式发现过所谓的“系外行星”。当奎洛兹发现这颗摇摆的恒星时,他甚至怀疑是仪器发生了错误,但反复检查仪器后,神秘的摇摆却一直存在。奎洛兹给他的导师马约尔发了一份传真,“我想我找到了一颗行星。”

神秘的摇摆最终揭示了系外行星的存在,这颗行星被命名为“飞马座51b”,成为了人类历史上发现的第一颗围绕太阳系外的恒星运行的行星。这一发现标志着系外行星研究领域的重大突破,并为此后的系外行星搜寻奠定了基础。

飞马座51b行星

首颗系外行星的发现带来了新的、令人期待的可能——宇宙之中,一定有更多的系外行星。“其实宇宙中行星的形态,比我们在太阳系里看到的丰富得多得多”,奎洛兹分享,三十年以来,他们已经深刻认识到,宇宙中行星的种类浩若烟海,可能是任何尺寸、任何质量、任何结构。

天文学家利用望远镜观测遥远行星的大气层的特征,越来越了解系外行星的那片天空。有的行星的大气层会吸收其绕转恒星发出的部分星光,从而在最终到达地球的星光上留下印记。科学家研究这些印记,以找到太阳系外行星大气中各种分子特征的证据:氧、氢、钠、铁甚至水蒸气。

“除了地球,我们没有证据能够证明宇宙中的其他地方存在生命,但没有证据并不等于证据不存在。”奎洛兹展示了对一些系外行星大气的探测结果,包括二氧化碳和甲烷等关键分子的吸收谱线特征。即使这些分子本身并不等同于生命存在的直接证据,但它们提供了潜在的化学环境线索,使研究者能够推测行星的内部结构,以及是否具备生命形成的重要前置条件。

生命的真谛是什么?生命是怎么产生的?在奎洛兹看来,随着物理学的发展,我们正在慢慢逼近这些问题的最终答案。“其实,生命就是从一开始被写入宇宙基因之中的某一个地方,并在某一个时间点上出现的现象。”他说。

02

当“太阳系不再特殊”,

一场颠覆认知的科学革命

在飞马座51b被确认之前,天文学界虽然推测存在系外行星,但始终缺乏直接的观测证据。在很长一段时间里,人类既看不清“近邻”,也数不清有多少“邻居”,太阳系被视为宇宙中孤独而特殊的所在。

可以说,飞马座51b的发现产生了决定性的影响——奎洛兹与导师第一次以可靠数据证实:太阳系并非宇宙的特例,行星系统是宇宙的普遍结构之一。

“这是一个巨大的认知上的转变。”奎洛兹感叹。在过去三十年中,天文学家确认的系外行星数量已达数千颗,其质量、体积、密度和轨道结构均呈现出远超太阳系的多样性。从体积介于地球与海王星之间的“超级地球”“迷你海王星”,到公转周期仅23小时、温度足以蒸发铁金属的“超热木星”……行星的类别迅速从太阳系的寥寥几种样本,扩大到由无数“陌生世界”组成的宇宙谱系。

随着这些观测数据的累积,人类第一次能够在统计意义上描述宇宙中的行星分布,推动行星形成、迁移理论的不断发展。但这场革命最深远的影响,是将我们引向对生命更深层次的追问——我们在宇宙中是否孤独?

奎洛兹表示,观测系外行星“会给我们带来宇宙中是否存在宜居带和生物的证据”。在他主持的剑桥大学宇宙生命中心,生命探索已从抽象假设转化为一系列可执行的研究路径,包括行星适居性研究、大气光谱测定、化学反应分析等。换言之,飞马座51b也因此成为行星研究迈向生命科学的历史性节点。

“地球是唯一的吗?为什么生命在地球上出现了?这是迄今为止都没有答案的问题。”奎洛兹说。但随着观测技术的增强和数据的积累,天文学家得以在更广的样本中探索“生命可能需要的条件”,诸多停留在理论推测中的复杂化学反应和行星大气组成正在成为可测量的物理量。

“但如果您想象的是外星人驾驶宇宙飞船造访地球,那也许只是电影情节。”他说。真正值得关注的,是那些可能已经消失但仍留有痕迹的生命形式。“我们可能会在火星上找到外星生命存在过的证据……或许只是细菌的痕迹。但请记住,在地球生命的故事中,我们的祖先是细菌。”

那么,宇宙中真的有其他生命吗?我们还需要多久才能找到证据?面对这个所有人都关心的问题,奎洛兹笑说:“科学的魅力就在于,我们不知道。它可能明天就发生,也可能需要五十年。但有一点是肯定的,它一定会发生。”在他看来,正是人类的好奇心与持续探索,才让这些关于生命的终极追问不断向前推进。

03

宇宙中真的存在智慧生命吗?

他的答案是肯定的

“您为何选择了天体物理学作为自己的研究领域?”面对现场学生提问,奎洛兹分享,他一开始并不知道自己喜欢什么,而且对于大学专业还有些“选择恐惧症”。

高中时,他的物理和数学都学得不错,因此他在大学很自然地选择了物理学。而选择天体物理学研究,则主要是因为他是个热爱户外运动的人。“做粒子物理学就要一直待在实验室里,见不到阳光。做天文研究还可以经常爬山。”他笑着坦言。

当年,奎洛兹在博士生阶段发现了第一颗系外行星,令整个天文学界震动。有听众好奇,为何他在如此年轻的时候就有此成就。奎洛兹分享到,对科学的好奇心是他前进的最大动力。“如果你拥有强烈的热情,那么你在工作中更可能取得成功”,他鼓励年轻学子们勇敢追逐自己的梦想,因为“人生在前方,而非在过往。”

近几年,奎洛兹将研究方向转向了类地行星的探测与宇宙生命的探索。尽管至今没有发现地外生命的直接证据,但他是一位坚定的“乐观探索者”。“没有证据,不代表不存在(Absence of evidence is not evidence of absence)。”他以康威生命游戏举例说明,虽然我们可以轻松预测出许多种演变结果,但总体而言,我们无法在一开始就判定一个模式的命运。如果先入为主地认为地球生命是进化塑造的独特产物,就很容易掉入“奇点陷阱”。

工业革命以来,人类显著改变了地球的大气成分。在可预见的未来,人类技术是否能够区分一颗拥有工业化文明的行星和一颗没有工业化文明的行星?奎洛兹认为,从技术层面来说,只要探测器足够灵敏,我们完全可以做到这一点,科学界也确实在思考如何探测其它星球上的技术活动痕迹。比如最极端的情况,就是一个星球上爆发了核战争,其大气中会残留独特的放射性同位素,但他希望这种情况永远不会发生。

比起生命痕迹,技术痕迹的探测更加困难。因为技术活动持续时间较短,强度可能较弱,难以和自然活动相区分;而且技术文明本身就可能是宇宙中的稀有事件。生命可能在宇宙中普遍存在,但生命演化出能够进行技术活动、具有宇宙意识的物种,概率可能非常低。“从这个角度来说,人类能够拥有技术文明、能够思考宇宙的奥秘,是非常幸运的——这是一份礼物,我们应该珍惜它。”他说。

近年来,太空望远镜在红外和可见光波段的探测技术已经非常成熟,取得了出色的结果。那么紫外波段的探测又会有什么新发现呢?奎洛兹回应,紫外波段探测能够提供恒星—行星相互作用的关键信息,具有很高的价值。而且目前,我们对小质量恒星的紫外辐射了解不足,因为其辐射量不足,探测难度较大。

科学界对新一代紫外波段观测设备的兴趣正在增长。因为紫外辐射无法穿透地球大气层,所以人类必须通过太空观测器进行数据采集。复旦大学已于去年发射“复旦一号(澜湄未来星)”,其中搭载了紫外探测设备,未来有望制定详细的探测计划,奎洛兹对探测结果表示期待。

作为一名科学家,奎洛兹也热爱阅读科幻小说、观看科幻电影,尤其喜欢斯坦利·库布里克(Stanley Kubrick)的电影。他认为科幻的目的不在于提供一份“right or wrong”的答案,而是试图探讨未来可能发生的事情。

那么,世界上真的存在外星人吗?他们会像《三体》小说中描绘的一样影响我们的生活吗?面对来自听众的提问,奎洛兹给出了坚定的回答:“我认为地球以外存在生命,因为我无法相信生命在地球上是独一无二的,有如此多的行星,那里一定有生命,这种生命可能只是细菌的痕迹。但在银河系中,我们是稀有的,可能是唯一意识到宇宙存在的智慧生命。”

组 稿

校融媒体中心

文 字

邓晗 陈晨 谢蕴

摄 影

浦江科学大师讲坛

视 频

李玲

编 辑

符梦苑

责 编

邓晗 殷梦昊