在上海这座深度老龄化的超大城市中,如何让老年人安享晚年,不仅是每个家庭的责任,更是整个社会面临的重要课题。近年来,上海市积极推动社区嵌入式养老服务发展,着力构建“15分钟养老服务圈”。普陀区民政局积极响应市民政局发布的《上海市家门口养老服务站设置指引》(以下简称《指引》)要求,立足区域实际,勇于探索创新,将一个个功能多元、服务精准的“家门口养老服务站”嵌入居民区,使养老服务变得触手可及、温暖人心,逐步走出一条具有普陀特色的养老服务新路径。

织密网络

让养老服务“近在咫尺”

普陀区60周岁及以上老年户籍人口共38.65万人,老龄化率达42.8%,呈现出基数大、需求多样的特点。“打通养老服务的‘最后一公里’,关键在于将服务资源沉到社区、送到老人家门口。”区民政局相关负责人表示。依据《指引》中“统筹设置、分类发展、因地制宜”的原则,区民政局指导各街镇科学布局,精准布点。 一方面,对辖区内老年人口数量、分布密度、既有设施情况进行全面摸排,优先在老年人口密集、服务需求迫切的居民区进行站点设置。另一方面,鼓励各街镇灵活利用社区闲置空间、存量设施进行改造升级,或整合现有居民区综合服务场所,新增养老服务功能,实现资源利用最大化。 目前,普陀区已建成家门口养老服务站20家,有效确保了老年人在步行5—10分钟的范围内,就能享受到日间照料、助餐等基本养老服务,真正实现了从“人找服务”到“服务找人”的转变。

功能集成

打造“微型养老综合体” 在推进家门口养老服务站建设过程中,普陀区始终坚持标准不降、功能不减,严格参照《指引》要求,确保服务站点硬件设施安全、环境舒适温馨。地面防滑、无障碍通道、适老化改造成为“标配”,采光通风、基本设备与消防设施也一应俱全。 在服务内容上,普陀区不仅严格落实“微日托”和“微助餐”两项基本服务,要求站点提供不少于5个托位的相对独立休息空间,以及站点就餐或送餐上门的可持续助餐服务,更鼓励各站点结合自身条件和老年人实际需求,积极拓展“N”项特色服务。 走进石泉路街道管弄新村的家门口养老服务站,这里虽面积不大,但俨然一个功能集成的“微型养老综合体”。除了日托和助餐,这里还特别设置了认知障碍友好主题空间,通过园艺疗法帮助长者舒缓情绪;长者运动空间内,乒乓球桌等设施让老人们在安全指导下锻炼身体,焕发活力。 而在曹杨新村街道枫岭园服务站,“敬老情长”为老服务日更是汇聚了心肺功能评估、安全用药指导、养老政策咨询、中医养生指导等丰富多彩的“微健康”与“微顾问”服务,形成了一个小型的“养老服务市集”。这些服务精准对接了老年人在健康管理、社会交往、精神慰藉等方面的多元化需求,使得小小的服务站释放出巨大的服务能量。

模式创新

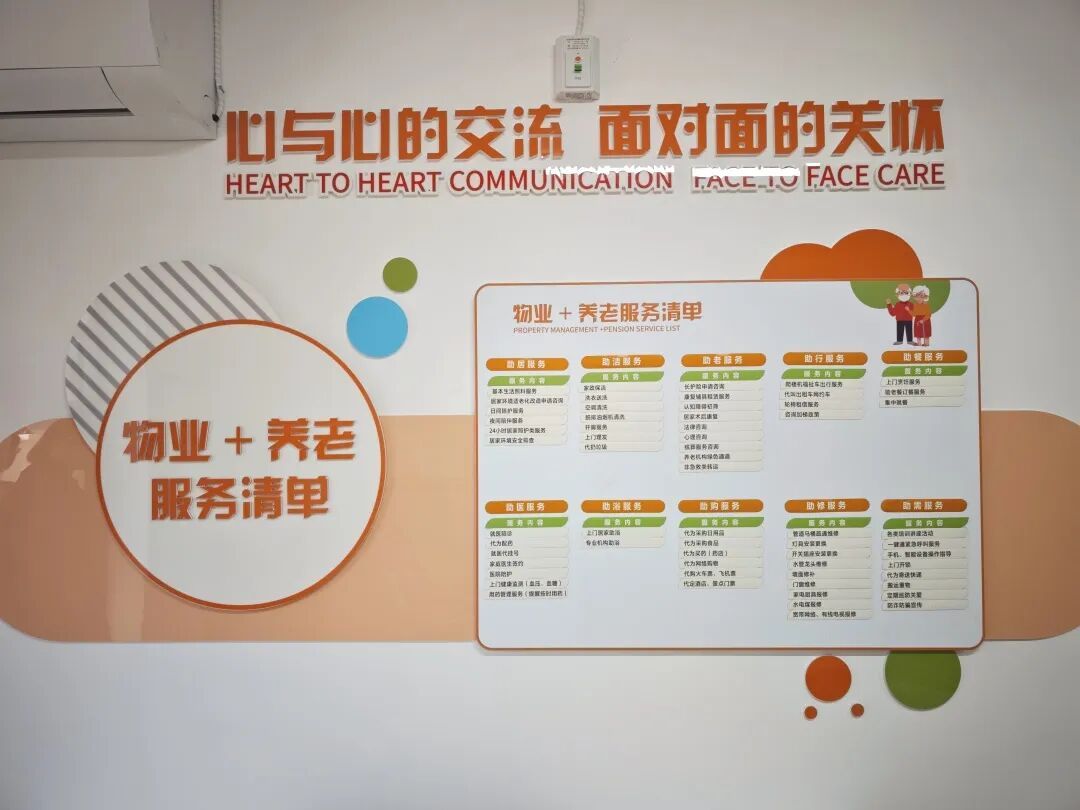

“物业+养老”实现关爱“零距离” 普陀区在家门口养老服务站运营模式上大胆探索,其中“物业+养老”模式尤为亮眼。区民政局指导街镇与物业服务企业开展深度合作,充分发挥物业“常驻社区、贴近居民、响应快速”的天然优势。 以石泉路街道为例,居民区党总支与中山物业公司党支部签订共建协议,明确物业公司在养老服务中的三重角色:养老政策“宣传员”、养老资源“信息员”、居家养老“服务员”。物业人员成为养老服务的重要力量,他们协助宣传政策、整合资源、组建志愿者队伍,为高龄、独居等特殊困难老年人提供定期巡访、帮办代办等贴心服务。这种模式将专业的养老服务与物业的日常服务相结合,实现了服务半径从站点向家庭的有效延伸,让关爱真正实现了“零距离”。 服务内容包括日常照料、助餐助浴、健康管理、文化娱乐、紧急援助、居家适老化改造等,收费标准公开透明,接受居民监督,探索了一条可持续、可复制的社区养老新路径。 管弄新村、枫岭园等一批家门口养老服务站的陆续启用和良好运营,标志着普陀区在构建多层次、全覆盖的社区养老服务体系上迈出了坚实步伐。家门口养老服务站的建设,是上海这座人民城市温暖底色的生动体现。普陀区民政局的探索与实践,正是将这份温暖精准送达需要关爱的老人身边的具体行动。随着更多服务站的建成和服务的深化,普陀的“夕阳红”将更加绚烂多彩。