10月22日,“知识、思想与信仰:《中国思想史·修订本》首发式暨学术研讨会”在上海社会科学馆举行,会议由上海市社联、商务印书馆、复旦大学主办,商务印书馆上海分馆、《探索与争鸣》编辑部、复旦大学历史学系、复旦大学文史研究院承办,邀请了三十多位专家学者参与讨论《中国思想史》如何重建思想史写法、思想史的意义以及修订本的特点与新变化等议题。

中共上海市委副秘书长燕爽,上海市社联主席徐炯,党组书记、专职副主席王为松,商务印书馆党委书记、执行董事顾青,复旦大学副校长汪源源等出席首发式,徐炯、顾青、汪源源分别代表主办方致辞,王为松主持会议总结。

本书作者、复旦大学文科资深教授葛兆光介绍了该书核心观点与特点。商务印书馆总编辑叶军主持首发式。本次学术研讨会聚焦《中国思想史》写法、价值与修订本特点等议题,王晓明、虞云国、白谦慎、雷颐、戴燕、汪涌豪、杨志刚、邹振环、吴玉贵、章清、郭长刚、仇鹿鸣、贺圣遂、包刚升、唐小兵、盛晓蕾、钱运春、叶祝弟、孟彦弘、王东杰、孙青、张佳、曹南屏、戎恒颖等专家学者分别做交流发言。

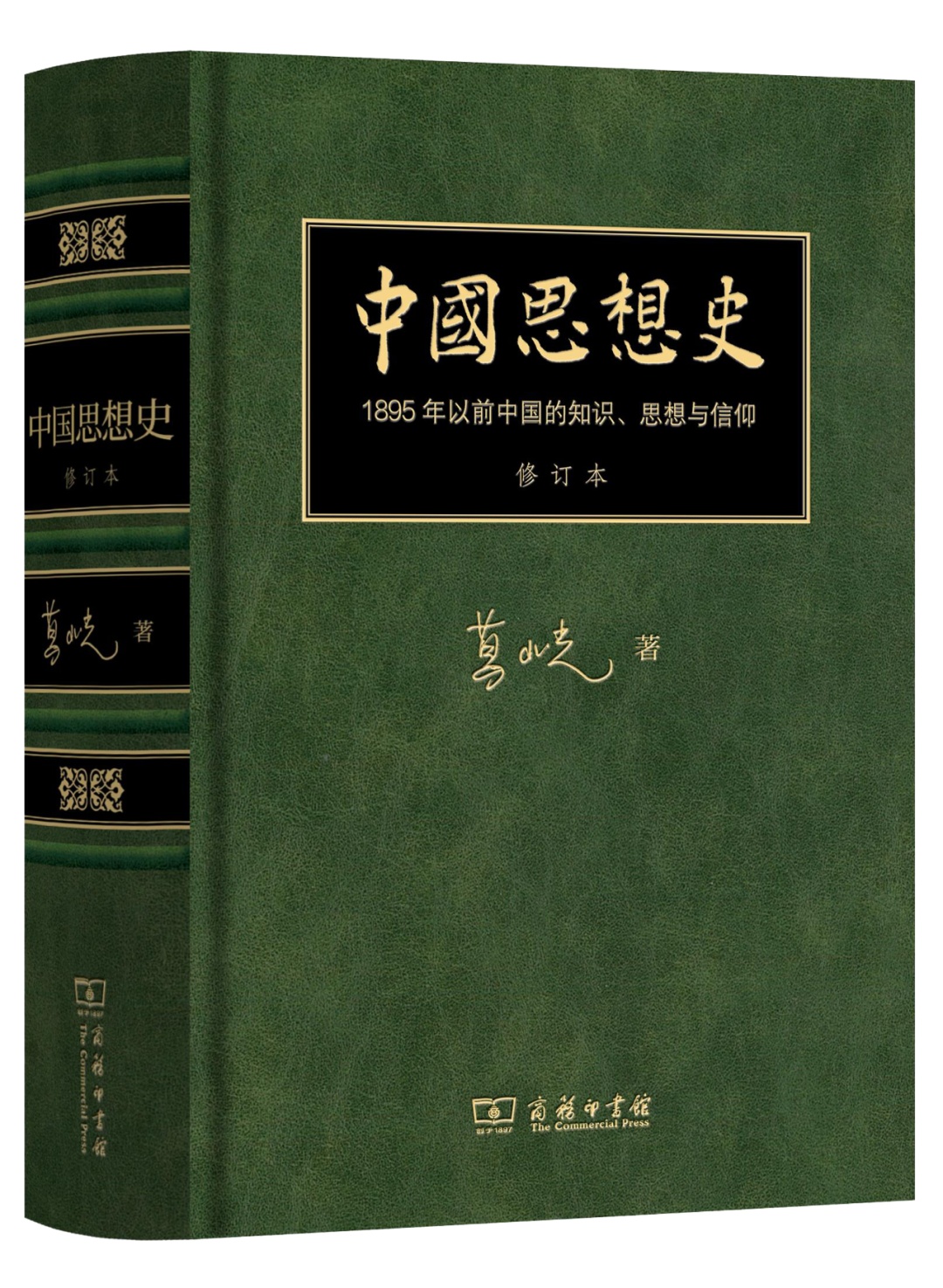

《中国思想史:1895年以前中国的知识、思想与信仰》

(修订本)

葛兆光 著

商务印书馆,2025

钱穆先生《国史大纲》前面有一句话,叫做“凡读本书,请先具下列诸信念”,我不太赞成这个话,因为似乎有点在观念上给读者提要求了。所以我也想仿造这个说法,但是改一改,叫“凡读本书者,请略加留意以下方面”。我就讲值得注意的几个方面:

第一,还是老话,希望读者注意在传统的精英和经典的思想之外,还有“一般知识、思想和信仰”。这是思想史和哲学史的分野。哲学史有它的功能、它的责任,但是思想史可能在这方面多讲一点,这恰恰是能把思想史跟哲学史区分开的一个方法。我记得我在《中华读书报》写的文章里面提到,我在大学读本科的时候被我的老师派给包遵信提供评论《中国思想通史》的资料,包遵信用了我提供的资料写了三篇书评,其中有一篇我非常赞成,叫做“哲学史和思想史如何分家”。

长期以来,因为思想史和哲学史分不开,总是互相纠缠不清,所以我用“一般知识、思想和信仰”,把它跟过去的思想史和哲学史略作一点区分。

现在的中国思想史或者中国哲学史著作,经常是伟大的哲人系列和经典系列,思想史用好听的话讲叫“光荣榜”,用不好听的话是“点鬼簿”,这里面就有疑问了。因为你如果是挑选那些天才,一个个写的话,天才与天才之间不具备“联络”或者“脉络性”。天才总是突兀的,这个“连续性”就没有了。

而且还有一个问题,指导一般人生活和处理事物的常识,常常不在这里面。思想史如果关心常识世界,就能够跟当时社会的状况比较吻合。这一点其实我们当时并没有意识到,这可能是国际学界最近这些年关心的一个大问题,等于有点像“闭门造车,出门合辙”。我最近看了一本书,Martin Mulsow的《知识失落》,这本书在西方最近这两年特别热,就因为他讲了我们应该注意一些二三流的人物,包括那些民科的、业余的,他说“那些新闻记者、业余爱好者,也许构成了颠覆传统和提供日常生活指导的那些思想”。我觉得我们这样做,有点像是把思想史从悬浮在半空中,拉回到地面上。

举一个例子,侯外庐《中国思想通史》把刘知幾拿出来。过去隋唐哲学史常常是从王通到韩愈,中间空了很大一截。一直到明代,大概总共提到刘知幾的人最多三个。也就是说,刘知幾等于在思想史上根本没有影响,但是《中国思想通史》把他突然拎出来说他这是了不得的史学理论,是不是有点突兀了?这个“连续性”怎么说呢?刚才也有学者提到王夫之,他当然很了不起,可是王夫之的书到晚清明代遗献出来以后才起了作用,他到底是怎样构成思想史的连续性?他后来成了明清之际启蒙思潮的代表人物,他启谁的蒙?这里面就有问题了。

第二,因为我们要去写这些“一般知识、思想和信仰”,所以在过去的思想史和哲学史依据的传世经典史书和著作之外,我们要用很多边缘的、过去不被重视的资料。我在这里面用了很多目录、类书、黄历、家训族规、宗教善书、童蒙课本这些东西。没有这些东西,不太能够了解一个时代的思想的概貌。

要想描述一个时代的概况,你不能拿最天才的那几个人来代表。比如我在第一卷结束的时候就讲,七世纪(隋唐这段时间)那时候的思想状况到底是怎么样,过去思想史没有人把它描述出来,要想描述怎么办?只好用目录、类书,及经典的注和疏。其中类书是最有意思的,刚好6—7世纪佛教最著名的类书《法苑珠林》和道教最著名的类书都出来了,官方的类书《艺文类聚》也刚好出来,你就能够从类书里反过来看,那时候人大致需要的知识和能够表达出来的知识是什么样的,这样就可以描述那个时代的思想状况。

说实话,“天才”的那些东西远远不如《万宝全书》《三才图会》能够反映明代一般人的知识。所以用这些材料就非常重要。古典文献专业给我们提供的训练就是,我们要看更多的、更边缘的、被人忽略的那些资料。

第三,我在这个书里面可能会比较多地谈“知识和思想”之间的关系。过去讲思想史,常常是就思想谈思想。其实思想背后是有知识基础的,像中国古代爱讲“天经地义”。“天经地义”这个词背后就是什么是道理、能够站得住,要天来证明、地来证明,天地是一个知识的基础。所以,就像古代人爱说的“天地人”一样,有关“天地”的知识和“历史”的知识,其实是支撑思想的两大基础。没有先王之道和前朝之事,这个道理站不住。中国古代就是靠自然知识和历史知识在支撑着思想的合理性。

近十年,我们做知识史的人也越来越多地意识到,知识和思想之间的关系。我们用一个佛教的词叫做“转识成智”,其实有很多是从知识提升到思想的。过去思想史常常忽略这个问题。我经常爱用一个比喻,说很多思想史就像乘着概念的纸飞机在天空上飞,脚不沾地。希望有所改变。

第四,我始终觉得,不想沿袭过去思想史习惯的那种按人、书和派来设立章节的方法,而多少要把它变成一个“思潮史”,建立思想史比较长时段的连续性。这次的修订本跟原来复旦版有点不一样,我的“七编”都有了一个标题,这说明我想把思想变迁的大势作为一个标志。早期思想的渊源、道术分裂的百家争鸣、百家归一家的秦汉思想、中古异域文化影响和思想动荡、隋唐再次同一但是又有危机,在危机之后宋代汉族中国思想形成新的传统,最终到明清,从“天下”到“万国”的变化。我想从这样的脉络里面,去表现中国怎么样从传统内变,走向传统外变的过程。

第五,我特别想让大家注意,平庸的时代也是有思想的时代,并不把这个时代当做思想史的空白。我们要讨论“反智之智”,要讨论“无思之思”,还要讨论“不信之信”。很多时候都是有不信仰的信仰、无思想的思想,也有很多反智的智慧,这是需要我们去讨论的。

所以我觉得思想史没有空白,空白就像中国画,无画处也是画,它留白的地方你要格外注意。那种空白、断裂恰恰就是最深刻的“连续”。

第六,思想史不是一个直线向上的过程。过去的哲学史和思想史,经常会被命名为“思想发展史”和“哲学发展史”,其实这意味着它只关心新思想、新观念,反映的是对“新”的崇拜。这构成了一个历史的观念,好像知识和思想是一样的,可以按照进化的规律,越往后就越进步。

其实,思想史跟知识史或者跟技术史是不一样的。有些科学史、技术史可以是进步的,但是思想史有时候一再地回到出发点,重新来讨论。这个话我后来多次讲过,我们的思想史、哲学史常常忽略了历史的“背阴面”,因为如果不去谈落后的、野蛮的、没有价值的思想,就不会去反省。我前年在北大做演讲时,专门讲了一次“文化史的背阴面”,“文化史的背阴面”如果被忽视,就等于张灏先生说的那个幽暗意识你不具备,你缺乏反省意识,这样是不行的。我们要讨论思想史里面很多被“减法”减掉的、逐渐被历史减去的一些思想和观念。我总觉得思想史可以从这些里面去重新发现历史。

最后,即使我写完这个修订本,也还有困惑,或者说自己觉得不知道该怎么办,有些疑难的问题不知道怎么去处理。

第一个问题是,大家会注意到每一编都有标题,其中第六编我用了“汉族中国”这个词,因为我们的思想史其实还是汉族中国的思想史,你无法去处理所谓“大中国”“满蒙回藏汉苗”共同的大中国的思想史。所以我后来写完《中国思想史》以后,不断地去处理“中国”这个概念,写《宅兹中国》《何为中国》《历史中国的内外》三本书就是因为这个原因。蒙元和满清带来的“大中国”,同宋代和明代形成的汉族为主的“小中国”之间的纠缠和紧张,在思想史里面怎么处理?我到现在没有想好,说实在话也超出了我的能力。

第二个问题是,这部书原来是130多万字,现在变成110多万字,还是长。在目前这个心理紧张、专注力下降的时代,这种太长的论著有点不合时宜。我当然期待大家能够接受这110多万字的书,但确实看这个书绝对考不了试,也不方便背诵。怎样处理一部思想史,能让大家更清楚、更明白、更能把握,这是我们面对的困难。我只好用一句老话自我宽慰,人总是不满足的,总是有遗憾的。我到现在修订本出来,又出来新的遗憾,到了我这个年纪已经觉得无可奈何了,只有把我的遗憾告诉大家,希望以后的学者能够解决这个问题。

《中国思想史》为葛兆光教授学术奠基之作,以个人的观察角度与理解视野,对中国知识、思想与信仰的历史进行研究与描述。《中国思想史·修订本》是葛教授时隔25年后精心修订而成的全新版本,葛教授大幅度删减文字、改订结构、修订正文、增加补注、规范注释,使得这一个全新修订本体现了作者自初版25年来的治学进展,以及21世纪以来思想史方面的新资料、新发现,是为治思想史者必备的著作。

作者简介

目 录

来源:商务印书馆、文汇·上观