TONIGHT

夜读

第一次离开故居八埭头,是1971年3月3日,顾德昌老师安排我作为学农先遣人员去南汇,记得还有夏蓓蕾、应玉雪。在阿妈家的床上,我天天难以入眠,第一次尝试到古代志士仁人思乡的殷切。

一个月后回来“探亲”,旧货商店门口走下25路电车,站在通北路、平凉路的十字路口,用深切的目光逐一巡视着新华书店、老大同、协大祥、宝大祥布店,慢慢地沿着一块块正方形组成的人行道,拾捡着马路两边熟悉的梧桐树、商店。这时候,就连单调的电线杆,丑陋的消防龙头都那么倍感亲切。

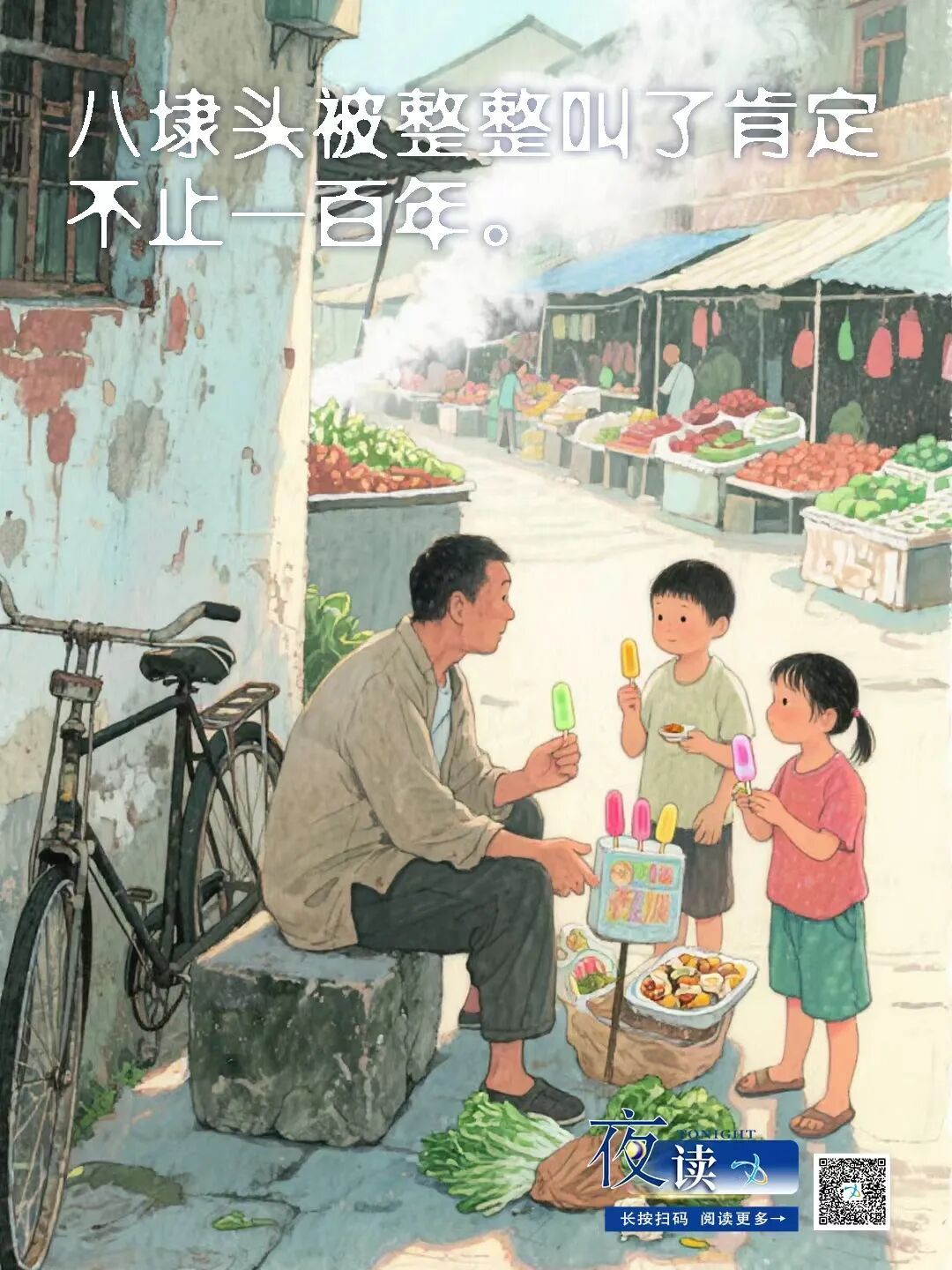

八埭头被整整叫了肯定不止一百年,因为黄明亮的母亲前几年走时已经102多岁了。

每一个同学回答住在哪里时,都只回答三个字:“八埭头!”他们回答的时候神情那么自豪。如果有人说,不知道八埭头,他们会觉得很诧异。青洪帮的历史上、地下党的历史上,都离不开八埭头,而我们每一个同学的历史上,也深深刻下了八埭头的烙印。

其实,“八埭头“就是新华书店背后那八排广式厢房,我记得蒋海梅就住在里面。“八排”上海话叫“八埭”,那是个数量词,变成了几代人情结中沉甸甸的名词,饱浸了每户人家的喜怒哀乐。

住在这里的大部分是社会最底层的工人和职员。上世纪五六十年代,每家的经济都很拮据,甚至入不敷出,债务缠身,尤其是兄弟姐妹扎堆的人家。我很小就卖过棒冰拆过纱,捡过菜皮讨过渣(豆腐下脚)。所以,这里的人从小一分一厘很会算,经常光买大饼不买油条,因为大饼耐饥油条吃不饱。我记得清真店阳春面8分一碗,最实惠。状元楼黄豆汤1角二分,因为有荤的高汤。乔立勤父亲乔东曾经管理过的八埭头菜场,有一百多年历史,是每个八埭头人最需要算计的交易市场。

因此,一幢幢石库门中走出来的人特别勤劳能干。我很小就会把隔壁酱油店扎草纸的竹蔑修菜篮,济宁路自行车厂门边的废铁皮,捡来箍汰浴盆、马桶。一到大热天,应玉雪家下面的代销店买西瓜肉,火辣辣的太阳下,人们穿着短裤背心得排一个多小时,都认为因为瓜皮出口了,西瓜肉就便宜。一条条弄堂里,一到快过年了,腌腊肉鸡风干鱼全挂出来了,我家住在稻棚里弄口,一眼望到弄底,具有史上不可再现的一道风景线。

投稿可发至zfk@yptimes.cn

作者 | 胡安文

编辑 | 顾金华

音频 | 金厚丞

诵读 | 何嘉航

视觉 | 邱丽娜 刘晶

*转载请注明来自上海杨浦官方微信

(点击图片查看)