作者:殷倩

图片:工作坊支持单位提供

寰球万里,时空互联。

从长江入海口的滩涂之地,

到如今辐射全球的世界级航空枢纽,

上海浦东国际机场的每一次蜕变,

都映照着中国基础设施建设

向前迈进的足迹。

而今,

作为新时代航站楼综合体,

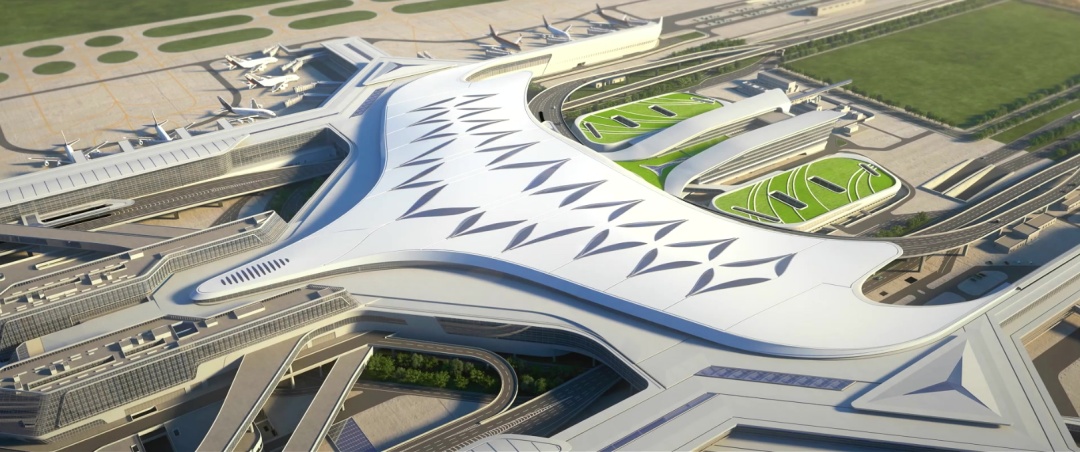

浦东机场四期扩建T3航站区

这个超级工程,

正以一场静默而深刻的“建造革命”,

重新定义未来机场的模样。

作为东方枢纽规划的重要组成部分之一,浦东机场四期扩建工程通过空间串联既有的T1、T2和在建的T3航站楼,将机场与铁路上海东站紧密衔接,实现“空铁一体化”的无缝换乘,真正构建起连接长三角、辐射全球的综合交通枢纽。

在这一超级工程的推进中,上海建工展现了数字化、绿色化、装配化与智能化深度融合的现代建造能力。项目团队不仅成功处理了软土富水地基、完成超大规模钢结构吊装等“极限挑战”,更开创性地投入37款智能建筑机器人,覆盖高精度施工与高风险作业场景,构建出“人机协同”的全新施工范式,成为全球最大机场机器人施工集群首发阵地。焊接机器人将效率提升70%,劳动力节约40%,工期缩短20%,智能建造正在这里从概念走向现实。

工程传承了浦东机场自1995年T1航站楼建设以来的技术积淀,并在预制装配技术方面实现多项突破——如中空网模墙、高性能叠合楼板与大吨位钢构件加工安装等,系统构建从传统施工到智能装配的全周期技术体系。目前,工程已构建超级工程数字建造体系,实现从勘察、设计到施工的全流程数字化管控,做到了真正的数字化全周期管理。同时,项目还坚持以“平安、绿色、智慧、人文”为核心理念,创新提出“国际国内双主楼+南北交通中心”一体化构型,实现航空功能与六条轨道交通上下叠合,在运营效率、绿色认证和人文关怀三大维度追求卓越。

T3航站楼创新采用“双主楼与交通中心一体化构型”,实现两座主楼的协同运作,以X型连廊有效缩短旅客步行距离,提升中转效率。充分考虑基地航司的运行需求和功能定位,设置了90个近机位,其中有31个可转换机位,均为国内机场之最,致力实现“三个100%”——即100%靠桥率、100%联程航班、100%行李自动分拣,以及60分钟最短中转时间,从容应对每年5000万人次的旅客吞吐量,破解超大型枢纽运营效率与体验难以兼顾的难题。

在极端软土地区实施中国最大规模的基坑工程,并将紧邻跑道沉降控制在10毫米以内;为4000余根清水混凝土圆柱研发第六代不锈钢模板体系,实现“所见即所得”的精细施工;17根“飞鸟柱”以四分叉空间弯扭造型实现零误差制造与安装……这些技术突破,不仅体现结构之美,更彰显出现代工程中对精度、美学与安全的统一追求。

值得一提的是,工程团队打造了中国首个建筑机器人综合管理平台,对37款机器人实施全程实时监控与智能调度,并建立全景溯源指挥系统,将建造真正集成于智慧工地平台,贯通从建设到运维的全生命周期数据流。

浦东机场四期扩建工程不仅是一项交通基础设施的扩容升级,更是中国智能建造走向成熟的重要标志。它致力于构建全球首个“健康航空枢纽指标体系”,打造世界级AI机场典范,为未来国际航空枢纽建设提供可复制、可推广的中国方案。在这片热土上,超级工程正成为中国建造智慧的“试验场”,也是向世界展示东方工程理念的窗口——它安静而坚定地诉说:如何以技术致敬人类互联的梦想。