作者:耿挺

每天,超过1000万人次选择上海的21条轨道交通线路出行。这些线路纵横交错,勾勒出一张密布于超大都市肌体内的公共交通网络“大动脉”。而上海轨道交通路网运营调度指挥大楼(申通地铁3C大楼)就如同这张网络的“大脑”,通过持续创新的信息科技赋能,指挥“大动脉”顺畅运行;在轨道交通施工现场,巨型盾构机则以惊人的开拓能力,持续打通着“大动脉”的新触角,为更多市民提供便捷的交通出行选择。上海轨道交通正以“城轨数字化升级”与“地下工程创新”的深度联动,为全球超大城市地下空间开发提供可借鉴的实践样本,助力城市绿色可持续发展。

覆盖21条线路、517座车站的网络运营监控与应急指挥,实现客流、设备、应急指挥的全流程管理,这是上海轨道交通运营调度系统引领全球的线网数字化管控能力。30年多来,上海轨道交通调度指挥经历了从原点到起点,从单线到“网络集控+智慧调度”的变化跃迁全过程。从最早的原点起始地——梅陇基地“信号楼”,到1号线调度所的发端;从单线、多线控制中心,到网络运营协调与应急指挥中心,再到利用数字化手段高效集约的网络集控中心,上海这一世界级轨道交通网络背后的“大脑”不断变强。

随着数字化程度的加深,上海的地下轨道交通实现了高效与安全兼得。2010年运营通车的上海轨道交通10号线是中国首条全自动无人驾驶轨道交通线路,也是全球首条客流超百万的全自动无人驾驶线路,开启了上海发展全自动无人驾驶轨道交通线路的纪元。经历了十余年的发展,上海轨道交通已拥有5条全自动驾驶线路,分别为10号线、14号线、15号线、18号线以及浦江线,全自动无人驾驶轨道交通线路总运营里程达到167公里。针对这些全自动运行线路,上海轨道交通运营调度“大脑”通过精细化的全自动运行运营场景设计,实现综合监控系统与多系统联动,能辅助突发情况下全自动运行列车的安全运行。

让穿行于地下的乘客也能顺畅地上网看视频、打游戏。2025年4月15日,上海实现了21条地铁线路、896公里运行里程的5G覆盖,80%路段实现5G-A网络升级,上海由此成为全国首个地铁全线网迈入“5G时代”的超大型城市。

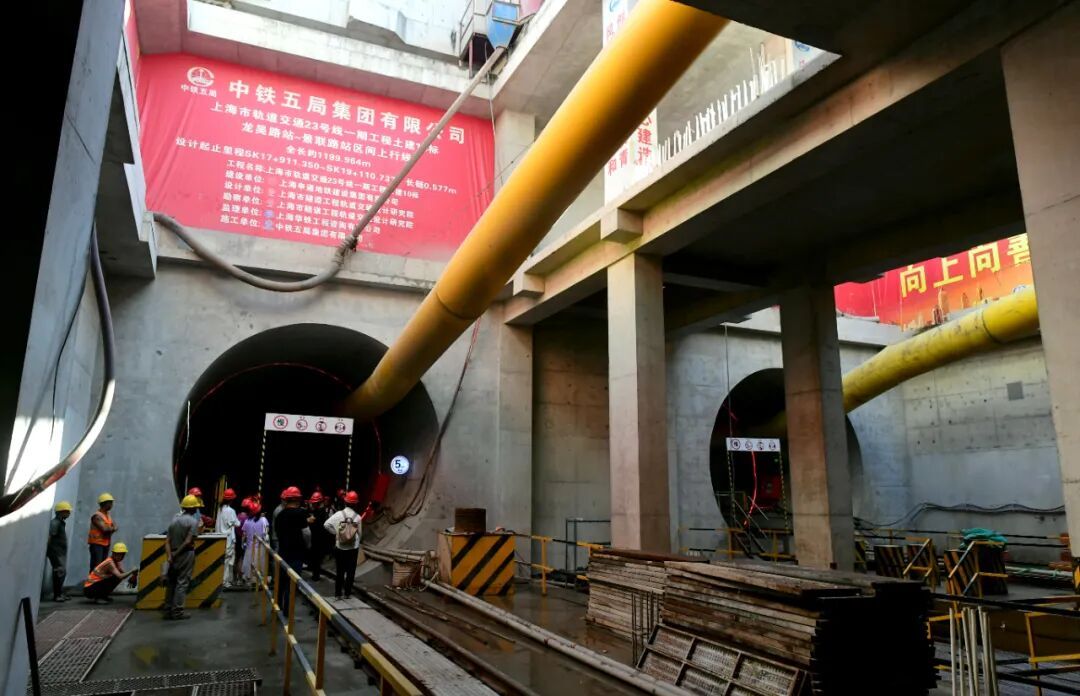

“龙嘴”处的切削刀盘,能够轻松啃食大量泥沙和石头;吃下的“食物”在“龙肚子”里经过一系列复杂的运输和加工,最终被送至尾部“排出”。这就是“地下蛟龙”——盾构机的雄伟之姿,它使得地下工程建设既高效又安全。当前,上海轨道交通已开启了新一轮发展篇章,已有13个项目239公里的建设任务正在全力推动中。与之相伴的是,国产“地下蛟龙”也始终与时俱进,不断实现技术上的“脱胎换骨”,同时还有更多地下建设新技术创新和应用,使得上海在该领域逐渐成为全球引领者。

从盾构法技术到基坑工程技术,从顶管法技术到冻结暗挖技术,在过去的岁月里,上海轨道交通建设者们勇于创新,探索应用了一系列技术,多项内容开创国内先河。在新一轮建设中,相关创新技术遍地开花:远程监控中心通过集成多元数据的融合、挖掘、分析和应用,开创和引领了全国轨道交通工程行业建设风险管控的新范式;承插式管片技术覆盖了13号线西延伸,18号线二期、21号线一期,确保区间收敛变形均在1厘米以内;在“推拼同步智能盾构”技术、主动控制型装配式沉井装备的助力下,首条数智盾构区间及首座沉井已在13号线西延伸顺利贯通和完工;高效机房、双线叠岛同台换乘站型等高质量创新技术正在持续探索中……

“数字化+高端制造”的地下空间开发“上海方案”,浓缩了中国从地下工程装备研发到地铁智能运维的全链条创新成果,凝聚着中国工程界为破解全球城市发展难题的责任与担当。