点击上方图片回顾专栏往期内容

近年来,随着“宠物经济”的快速发展,宠物领养之风兴起。“让领养代替购买”,帮助流浪动物回家,成为领养宠物的一种特殊方式。但因宠物领养协议系无名合同,引发纠纷后如何适用法律,如何认定协议性质、效力以及违约责任等问题,成为司法审判需要面对的课题。

本期分享的案例系因宠物领养协议引发纠纷的案例,本案的裁判有利于妥善处理送养人与领养人之间的关系,为领养宠物这一新兴经济业态的健康有序发展提供了司法指引。该案例分析获2024年全国法院优秀案例分析优秀奖。

黄某某诉王某合同纠纷案

裁判要旨

1. 宠物领养协议的性质应结合约定内容予以判断,如约定领养人的义务为照顾宠物,不得私自转让、转赠、虐待、抛弃,应配合送养人了解和回访等内容的,因不具备有偿性,符合附义务赠与合同的特征,宜认定为附义务赠与合同;如虽名为领养协议,但明确约定适当领养费或者表述为购买宠物并约定价格的,因领养人承担的义务已构成对待给付,宜认定为买卖合同;如约定领养人的义务为一定期限内按固定金额每月购买相应的宠物粮食、用品,违反需承担违约责任,且送养人为宠物店的,因领养人承担的义务已构成对待给付,宜认定为买卖合同。

2. 宠物领养协议依法成立,不违反法律、行政法规强制性规定的,应认定为有效。

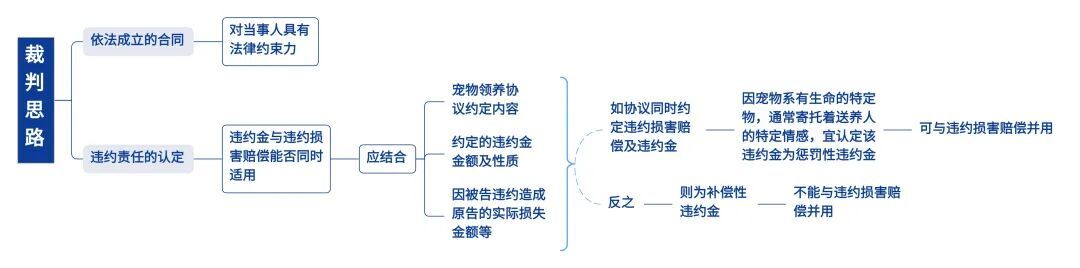

3. 在宠物领养纠纷案件中,违约金与违约损害赔偿能否同时适用,应结合协议约定内容、约定的违约金金额及性质、因被告违约造成原告的实际损失金额等予以认定。如协议在约定违约损害赔偿的同时约定了违约金,因宠物系有生命的特定物,通常寄托着送养人的特定情感,宜认定该违约金为惩罚性违约金,可与违约损害赔偿并用;反之,则为补偿性违约金,不能与违约损害赔偿并用。

关键词

宠物领养协议 / 附义务赠与 / 买卖合同 / 协议效力 / 补偿性违约金 / 惩罚性违约金 / 违约损害赔偿

案例撰写人

张健、张园园

法官解读

张健,上海市嘉定区人民法院嘉北人民法庭四级高级法官。多次荣获区公务员局及上海法院系统个人嘉奖,主审案件曾获全国法院系统优秀案例分析优秀奖。

张园园,上海市嘉定区人民法院审判监督庭(审判管理办公室、研究室)法官助理。

01

基本案情

原告诉称:

2022年10月6日,原告在网络平台发布中华田园犬的领养信息,被告在平台上联系原告,要求领养小狗。双方互加微信联系,在被告至原告处查看狗后,双方签署领养协议,约定被告不得将狗私自转送且不得拒绝不定期回访、检查。

2022年11月13日,原告向被告要求微信视频回访,被告多次搪塞、拒绝。之后被告明确向原告表示其已将狗私自转送他人且未告知原告新领养人的情况。原告多次要求被告遵守协议条款归还宠物未果。故请求人民法院判令:被告赔偿原告191.55元、前期为宠物支出费用243元、违约金1000元,合计人民币1434.55元。

由于被告经人民法院合法传唤未到庭,人民法院依法进行缺席审判。

02

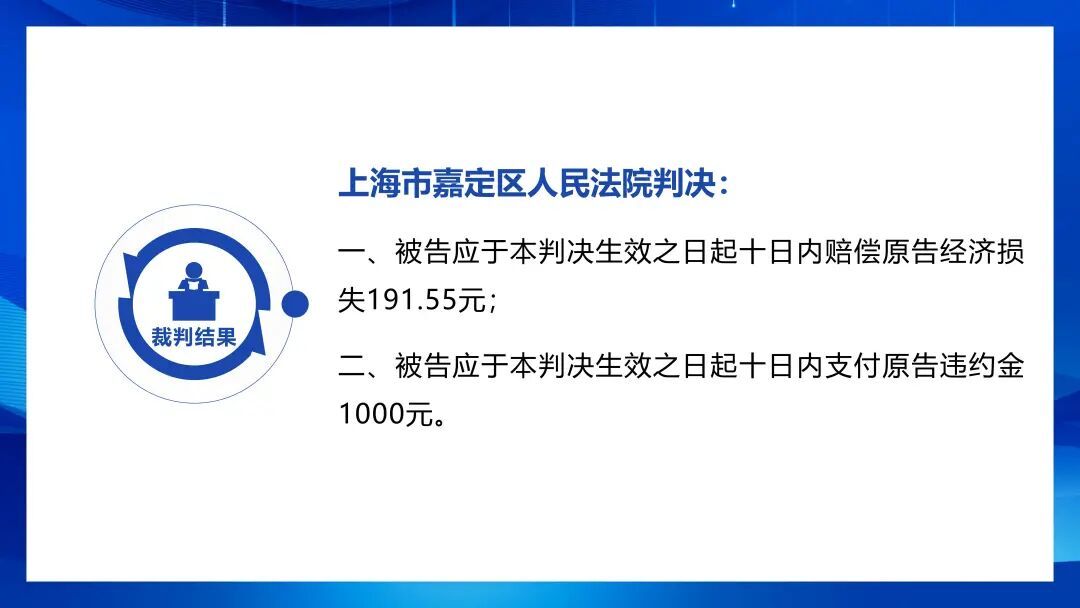

裁判结果

03

裁判思路

▴ 点击查看大图 ▴

04

案例评析

一、宠物领养协议的性质认定

宠物领养协议作为一种无名合同,人民法院认定的协议性质主要集中于买卖合同与赠与合同。

(一)买卖合同与赠与合同的特征

买卖合同系双方法律行为,双务、有偿合同,就买卖的标的物,买受人有及时检验并通知的义务,出卖人则负有质量瑕疵担保责任。

而赠与合同系双方法律行为,单务、无偿合同。本案领养人的主要义务系照顾宠物,在不履行配合送养人不定期回访和检查等行为时,送养人享有合同解除权,并无获得宠物狗所有权的对价之约定,不符合买卖合同有偿的典型特征,符合赠与合同无偿的特征。

(二)如何区分“实质为赠与的‘领养’”和“实质为买卖的‘领养’”

从司法实践来看,“实质为赠与的‘领养’”中,送养人多为自然人,且更为注重领养人对宠物的照顾,因此多会约定领养人有“照顾宠物,不得私自转让、转赠、虐待、抛弃,应配合送养人了解和回访”等义务。

“实质为买卖的‘领养’”,送养人大多为宠物店,其争议事项一般也不包括养育费、寻宠交通费、返还宠物、按约配合回访等。同时,宠物店系市场主体,以营利为目的的属性也意味着其与作为自然人的送养人相较更为注重盈利,而非要求领养人照顾好宠物。

通常意义上的“领养”属于施惠行为,即便设定领养人不得私自转让、转赠、抛弃、虐待等义务,其主要目的是送养人为确保领养人善待宠物而设定的约束条款,本质上仍属于无偿赠与行为,如无其他约定,宜认定为附义务赠与合同;如虽名为领养协议,但明确约定适当领养费或者表述为购买宠物并约定价格的,宜认定为买卖合同。

二、宠物领养协议的效力认定

依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案《宠物领养协议》系依法成立的合同,无《中华人民共和国民法典》(以下简称民法典)规定的无效情形,故该协议有效,对当事人具有法律约束力。

三、违约责任:违约金VS违约损害赔偿

(一)我国法律关于违约金、违约损害赔偿之规定

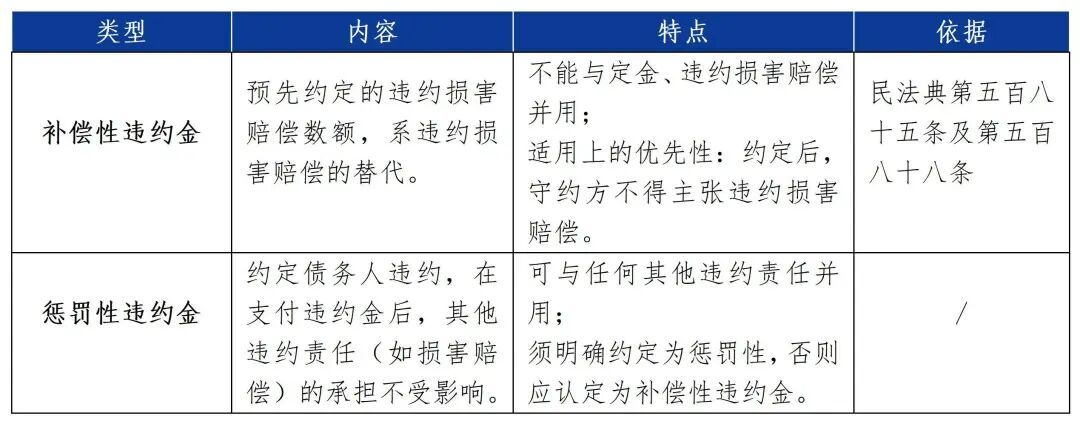

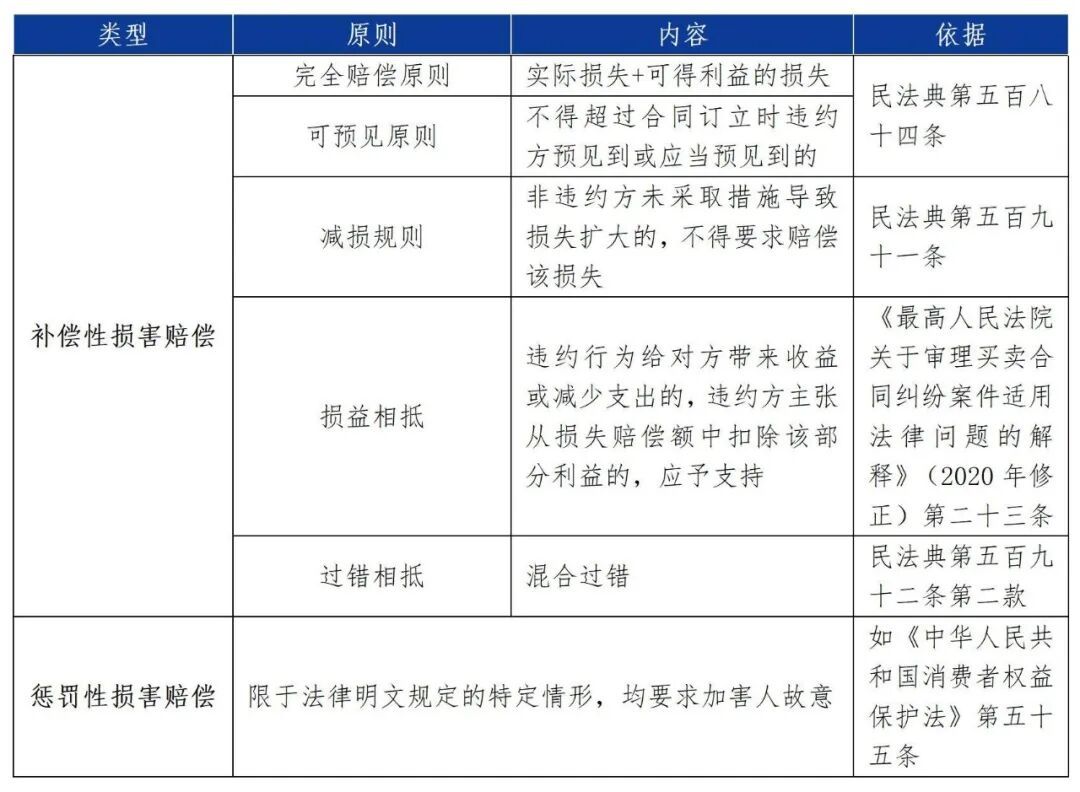

本案原告以被告多次拒绝微信视频回访且私自将狗转送他人为由,依据《宠物领养协议》的约定,主张被告向其赔偿寻宠费、前期宠物支出费用,并支付违约金。上述诉请,除宠物前期费用因无证据未获支持外,均获支持。值得注意的是,原告主张的寻宠费、前期宠物支出费用均为损失,违约金则系约定违约金,两者能否同时适用关乎当事人的权利保障。对此,我国有关违约金、违约损害赔偿的法律规定见表1和表2。

表1:我国有关违约金的法律规定

表2:我国有关违约损害赔偿的法律规定

由此可知,惩罚性违约金需明确约定,否则为补偿性违约金,而补偿性违约金本质上属于损失赔偿额之预定,其主要功能在于填补守约方的损失,相当于履行之替代。违约损害赔偿是指违约方因不履行或者不完全履行合同义务给对方造成损失,根据法律规定或者合同约定应承担的损害赔偿责任。故,违约损害赔偿与补偿性违约金不能并用,可与惩罚性违约金并用。

从对违约金及相关违约损害赔偿项目的认定来看,如领养人违反协议约定且约定违约金的,则支持违约金;对于同时主张精神损害抚慰金、医疗费、误工费、律师费的,则结合双方当事人的自认、请求权基础、损失是否实际发生等予以认定。

(二)违约金与违约损害赔偿关系的认定

就本案而言,《宠物领养协议》约定如被告私自转送宠物,原告有权要求被告支付违约金1000元,并赔偿原告因合理营救该宠物而产生的全部经济损失(包括但不限于误工费、寻宠费等),同时约定原告发现被告私自转送且拒不同意向原告交付宠物的,被告需支付原告因合理营救该宠物而产生的全部经济损失,原告有权继续向被告主张原告前期为该宠物支出的全部费用。

上述协议在约定违约损害赔偿的同时另行约定了违约金,即协议约定的违约责任包括违约损害赔偿和违约金。因宠物系有生命的特定物,通常寄托着送养人的特定情感,此时约定的违约金更具有惩罚性的特征,意在对违约方的违约行为进行惩罚,应认定为惩罚性违约金。因惩罚性违约金的金额不以守约方的实际损失为基础,且惩罚性违约金可与违约损害赔偿并用,故本案人民法院同时支持了违约金和已实际发生的寻宠费,既符合双方签订合同时的本意,也彰显了对违约方的惩罚,有助于提升领养人的契约意识,督促领养人按约履行领养义务,从而促进宠物领养行业有序发展。

每一个动物都是一个鲜活的生命体,送养人和领养人都应具有足够的责任感、专业的养宠知识,特别是领养人要做好事前的物质和心理准备,以保障宠物的安全健康和生命尊严。

(评析部分仅代表作者个人观点)

05

法条链接

▴ 向上滑动查看更多 ▴

来源丨上海市高级人民法院、上海市嘉定区人民法院

高院供稿部门:研究室(发展研究中心)

案例撰写人:张健、张园园

责任编辑:邱悦、牛晨光

编辑:左雨欣

声明丨转载请注明来自“上海高院”公众号

▴ 点击上方卡片关注“上海高院”公众号 ▴