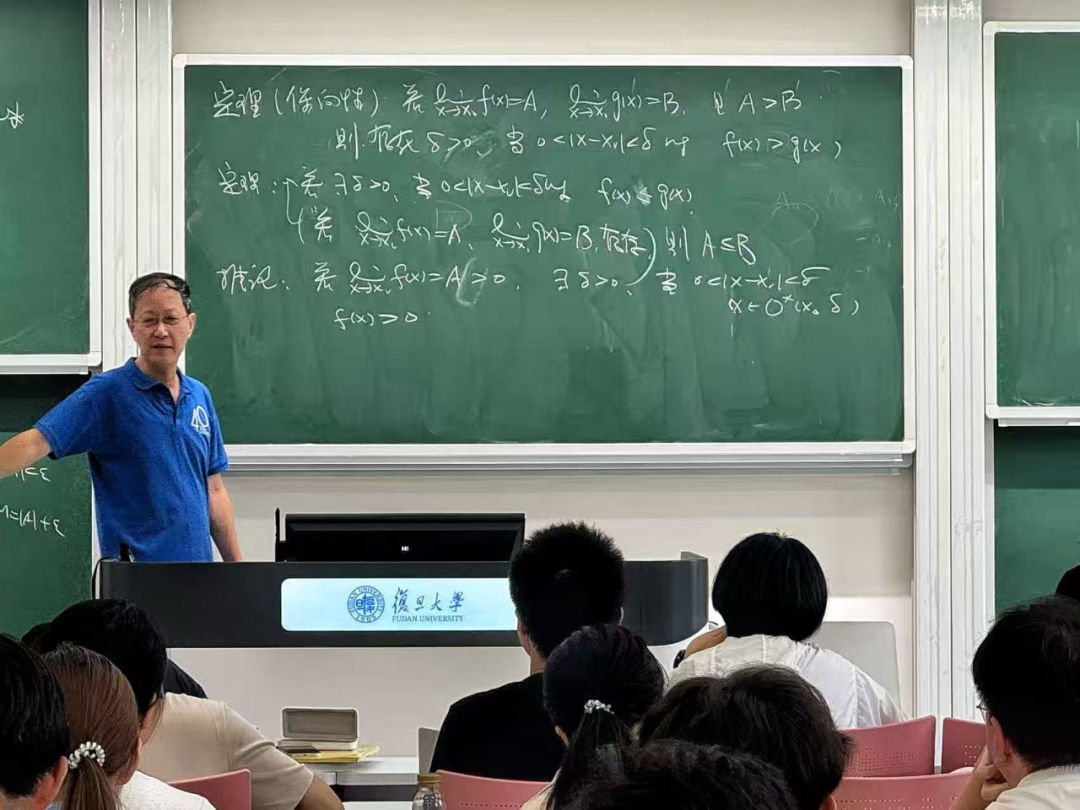

明媚的晨光洒满校园,崭新的第四教学楼内,一堂“高等数学”课程刚刚开启不到十分钟,三块墨绿色的黑板已被工整清晰的粉笔字填满。

台下的同学们或抬首凝神注视板书,或低头飞速记录要点,或侧头蹙眉沉思难题。讲台上,复旦大学数学科学学院教授、博士生导师邱维元正从容授课,将复杂的数学知识娓娓道来。像这样的课堂,他已坚守了整整35年。

“高等数学”课堂

今年,邱维元荣获复旦大学“钟扬式”好老师称号。

“谨以此文集

献给我们共同的老男孩”

“不能只顾自己讲得痛快,得让学生真正听懂。”亲历过高中到大学的适应阵痛,邱维元特别理解高数初学者的迷茫,这句朴素的话成了他扎根讲台的不变准则。

在邱维元心中,本科生教学是极具价值的事情。课堂上的他,总像一个细心的观察者:发现有同学对反函数的知识掌握不足,就专门抽出时间补讲;讲到反证法的“若不然”时,看见有同学眼神困惑,立刻换一种更通俗的表述,重新解释。

“课上得多了,学生哪里会卡壳,我一看眼神就知道。”邱维元笑道。

面对数学中那些抽象难懂的定理,邱维元会用贴近认知规律的方式,从更直观的具体例子切入,帮助学生们抓住知识的原始思路,“让学生真正理解数学的内涵。”在他看来,真正懂数学的关键是抓住源头,只要理解了知识点的由来,搞清楚它的基本思想,很多深刻的内涵自然会从直观背景中浮现,不用刻意死记硬背公式。

这份用心,学生们都看在眼里。

“邱老师的‘高等数学’,是我大学数学学习的第一课。他的推导思路特别清晰,难的地方会特意放慢语速,下课答疑也特别耐心,增强了我学数学的信心。” 2025级药学院本科生王筱莞说。

在评师网上,更有学生给邱维元留言:“一个学期的课,改变了我一辈子对数学的看法。老师,谢谢您!”

让邱维元至今想起仍满心感动的,还有50岁生日那天收到的特别礼物——学生们自发撰写的生日文集。

学生们自发写给邱维元的生日文集

厚厚书页前的扉页上,写着这样一行字:“谨以此文集献给我们共同的老男孩——邱维元老师”。

“不管什么时候,

邱老师办公室的门总为我敞开”

多年来,邱维元培育了众多优秀硕博研究生,不少已在高校、科研院所等重要岗位上发光发热。在学生们的印象中,无论是学业上遇到的困惑,还是生活里的琐碎小事,邱维元总是愿意耐心倾听、悉心开导。

在复旦大学2005级基础数学专业硕士研究生、浙江大学数学学院研究员王晓光的记忆中,自己真正学会做研究,正是始于邱维元提供的课题——研究函数族动力系统,目标是解决 Devaney 公开问题。

对于刚刚开始做研究的王晓光而言,这个问题具有一定挑战性。“当时我没把握,邱老师一句‘这个问题一定能做出来’,平和又坚定,像幽暗深谷里的一束光,在我不知所措时给了很大的力量。”

2009年暑假,王晓光常去第三教学楼自习,连续十多天啃论文、冥思苦想,有想法就兴奋地找邱维元分享。“那时候,我经常在午饭后敲他办公室的门,我们一聊就是好几个小时。”师生从课题难点谈到香港地铁,从读博经历聊到同行轶事。“不管什么时候,邱老师办公室的门总为我敞开。”

后来,王晓光通过国家公派留学前往法国,初到时,因导师变动需办理转校手续,远在复旦的邱维元立刻忙前忙后,帮他到研究生院办理变更留学单位证明。而后,邱维元又投入大量时间精力,全程参与培养协议的拟定、翻译与签字。

临近毕业,王晓光要准备中英两份论文、参加复旦和法国两次答辩,“邱老师细细看了我近两百页的博士论文,在通电话时把修改的重要意见告诉我。”回想起这通长长的越洋电话,王晓光至今仍满是感动,“我真的很幸运能遇到这样的老师。”

邱维元(右一)在学生王晓光的博士毕业答辩会上

“严谨、有逻辑、还带着满满的爱。”回忆起邱维元对于自己学术上的指引时,复旦大学2008级基础数学专业博士研究生、上海大学理学院数学系副教授杨静桦满是感激。

读博第一年,他在学业上有些分心,“邱老师察觉后,语重心长地对我说:‘踏实一点’,还特意和同系的尹永成老师一起,为我开了个专属讨论班,每周定期指导,帮我夯实知识基础。”在论文写作上,邱维元更是倾尽全力指导,“从博二开始,邱老师每次都会花上十多个小时逐字逐句帮我修改论文。”

在邱维元的严格要求和悉心打磨下,杨静桦的博士论文最终获得盲审双优的好成绩。

如今,邱维元反复强调的“说清楚、讲逻辑、解释清、不乱写”的论文标准,连同那句叮嘱“做研究要追求有价值的成果,要做让别人觉得意外、他人难以完成的工作”,早已深深融入杨静桦的学术认知,成为他如今开展研究、指导学生的核心准则。

“实实在在把知识讲明白”

在邱维元看来,“做数学研究是一份有品质的工作”。回顾在复旦的求学生涯,这份信念感其来有自。

1978年,他考入复旦大学数学系。本科阶段,欧阳光中老师的“数学分析”课程让他尤为难忘。

“欧阳老师让我明白了大学数学应该如何学习。”不同于中学分散的知识点教学,欧阳老师的授课注重课程相关知识的逻辑链条,用严谨而有条理的讲解,引导学生们思考知识点的来龙去脉。这份追本溯源的教学思路,也让他领悟到,有效的数学学习要抓住原始想法、感知定理本质。

研究生阶段,导师任福尧对邱维元的影响更为深刻,这份影响的根源,可追溯至复旦数学学科奠基人之一陈建功先生。

作为陈建功先生的学生,任福尧传承了他的教学风格,对学生要求非常严格,经常向学生提出问题,引导他们深入思考、自己解决问题。邱维元做读书报告时,经常被任福尧的提问打断,直到他厘清逻辑、真正吃透内容。

邱维元和导师任福尧

“我也力求继承前辈的教学方式。”35年执教生涯中,邱维元始终坚持三个字——“讲明白”,“不只让学生学到表面知识,而是带着学生触摸数学背后可感知的直观背景,引导大家一步步探寻知识点的源头。”

这些年,致力于本科生教学与研究生培养的同时,他的身影还频繁出现在公益数学的讲台上。

在他看来,科普和课堂教学的侧重有所不同。课堂教学要追求极致严谨,但科普力求直白、直观,“关键是把知识的思想方法、如何诞生的、有什么实际价值讲清楚”。

他至今记得分形(Fractal)主题的报告。这一系列分享最初是为培训数学分析教材而准备,面向其他教师开讲,后来逐渐延伸到基地班学生、中学生群体。他敏锐地察觉到不同听众的认知差异,“给高三和大一学生讲,他们能理解其中的无穷概念;可给高一学生讲,一涉及无穷就容易卡壳。”于是,在同济附中的教学活动中,他换了个思路,从刘徽割圆术入手,用学生熟悉的知识搭建桥梁,最终让大家顺利理解了分形的奥秘。

邱维元在复旦大学步青计划微课堂“现代数学思想选讲II”授课

“实实在在把知识讲明白,让大家感受到数学的力量,这是无比重要的事情。”35年来,无论是在大学课堂中,还是科普讲台上,邱维元始终这么想。这是他对“好老师”的朴素理解,也是他一以贯之的原则。

组 稿

校融媒体中心

文 字

赵鲁哲

图 片

受访者提供

制 图

黄仰含

编 辑

郑艺

责 编

李斯嘉 叶鹂