2025年10月8日,瑞典皇家科学学会将本年度诺贝尔化学奖授予三位科学家:北川进(Susumu Kitagawa),理查德·罗伯逊( Richard Robson)以及奥马尔·亚吉(Omar M. Yaghi),以表彰他们在金属有机框架领域做出的开创性贡献。

盖房子需要先搭好框架,再砌墙装顶,留下里面的空间可以容纳人或者物品,从而产生形形色色的功能空间。那么,我们如何在微观尺度也当一次建筑师,构建出分子级别的“房子”呢?这就是本年度诺贝尔化学奖给我们带来的故事。

金属有机框架和米其林大厨的共同点

人类的化学合成实验室和厨房的相似度很高。在烧杯中混合原料,加热搅拌,如同烹饪般调制出新的分子。但我们也都知道,同样的菜在我们家里的厨房做出来最多卖十块,但是在米其林店里摆好盘再端上来,就要上千块。这说明,结构对于出品来说是非常重要的。

化学合成也是一样,如果我们能合成有特定三维空间结构的分子,那么它们就能够承担多种多样的化学任务,帮我们克服非常多的现实难题。

例如,我们可以拼出一些体积和形状恰好能结合二氧化碳分子的三维笼子框架,把它放在工厂的排气管道中,专门收集排出的二氧化碳,然后把它们拿出来进行固定,就可以减少碳排放。但是,到底该如何拼出这种笼子呢?

是像我们拼乐高积木一样吗?那就太慢了。大部分人对着图纸拼一套乐高都需要好几天,何况是拼装肉眼看不见的原子或分子呢?如何才能高效率地将无数分子和原子拼成特定的三维框架,这是化学家心心念念多年的难题。

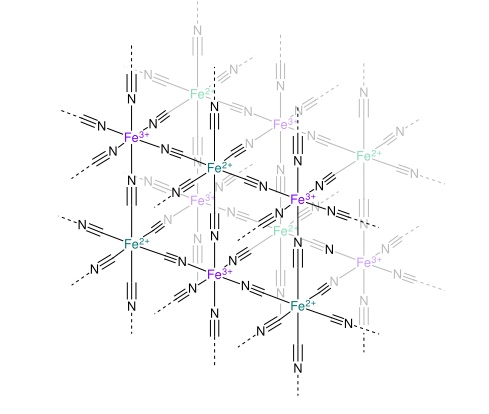

人们得到的第一种三维分子框架材料,就是很多人熟悉的普鲁士蓝,这是一种由铁和氰化物自组装形成开放框架结构,呈现出规则孔道和空腔的材料。虽然人们200年前就发明了这种颜料,但直到几十年前才真正弄懂了这种物质的内部结构。

于是,普鲁士蓝的框架空腔也有了新的应用,由于这些空腔恰好可以容纳一颗金属铊原子,因此被用于治疗铊中毒患者,展现了分子框架材料在生命科学领域的潜力。

普鲁士蓝的结构(上图)和外观(下图)

(图片来源:维基百科)

值得注意的是,这种三维金属有机物框架结构并不需要我们一个一个分子去安装它们,而是通过分子间的自组装过程自发形成。这启发了化学家们,我们或许可以利用分子本身的特定性质,让它们自己组装成我们想要的框架,这样就避免了像拼乐高一样的繁琐过程。

理查德·罗伯逊就是这么想的。

木工做多了也能出成果

还记得学校里用来搭建分子球棍模型的小球和短棍吗?如果你拼装过它们,那么你会发现,小球上每个孔洞的角度都是固定的,也就是说,正是这些特定的小洞决定了这些原子之间所能拼装成的结构。

1974年,罗伯逊在墨尔本大学教书,他的工作内容之一就是制作这些小球和小棍。在制作模型的过程中,他忽然意识到,如果设计出具有特定连接角度的分子“节点”和“连接体”,或许就能引导它们自发形成预设的三维网络结构。

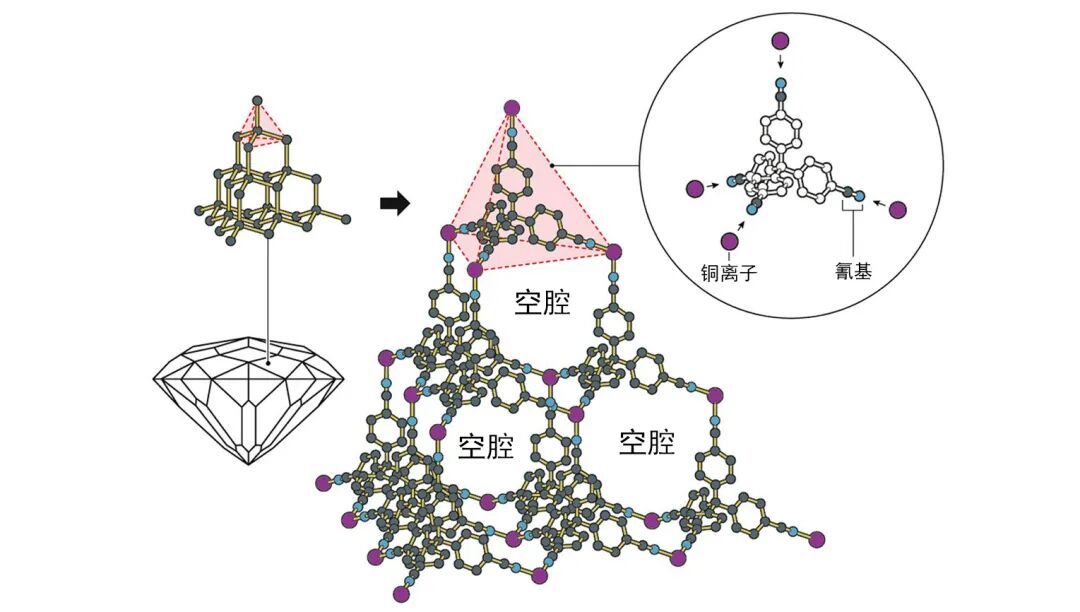

做了好多年小球之后,他终于决定来一次真的。于是,他以金刚石的正四面体结构为蓝本,设计了由两种物质构成的三维框架结构。

这两种物质分别是铜离子和一种叫作“四氰基四苯基甲烷”的分子,这个分子的特点就是它有四只触手,分别指向正四面体的四个顶点。为了方便,以下我们就称他为“四手仔”。

当时其实许多化学家也都想到这种组合了,但是他们认为铜离子和四手仔的结合就像是把鸡蛋和西红柿放在一起炒一样,根本不会形成有序结构。

但罗伯逊与其他化学家的不同就在于,他真的这么做了,结果发现,根本不是这样。四手仔的每个手都牢牢抓住一颗铜离子,而每颗铜离子又同时被四个不同的四手仔抓住,形成了一个完美的大型三维框架结构,并且在框架内部留下了许多空腔。虽然看起来这些空腔没什么用,但他证实了这种空腔结构是可以制作的。人们能做出这一种,以后就能做出其他更多的种类,说不定就会有大用处了。

罗伯逊的成果在当时成了一个爆炸性的大新闻,点燃了金属有机框架领域的火花。而顺着这一方向进行探索的科学家中,就有一个叫作北川进的年轻学者。

无用之用终有大用

北川进早年间非常推崇诺奖得主汤川秀树的治学精神和科学成就,他特别赞同汤川的科学思想,是出自我国思想家庄子的一个观点:“人皆知有用之用,而莫知无用之用。”

正如上文所言,罗伯逊构建的金属有机框架,虽然开创了一种新的合成路线,但是他做的这种铜和四手仔组成的框架,内部空腔并没有什么实际用途。然而北川进却坚信,这些看似无用的空腔正是未来的关键,早晚有一天能被改造成有重大应用价值的样子。不过,管理科研经费的委员会并不觉得这种东西现在有什么价值,因此多次拒绝了他的经费申请。

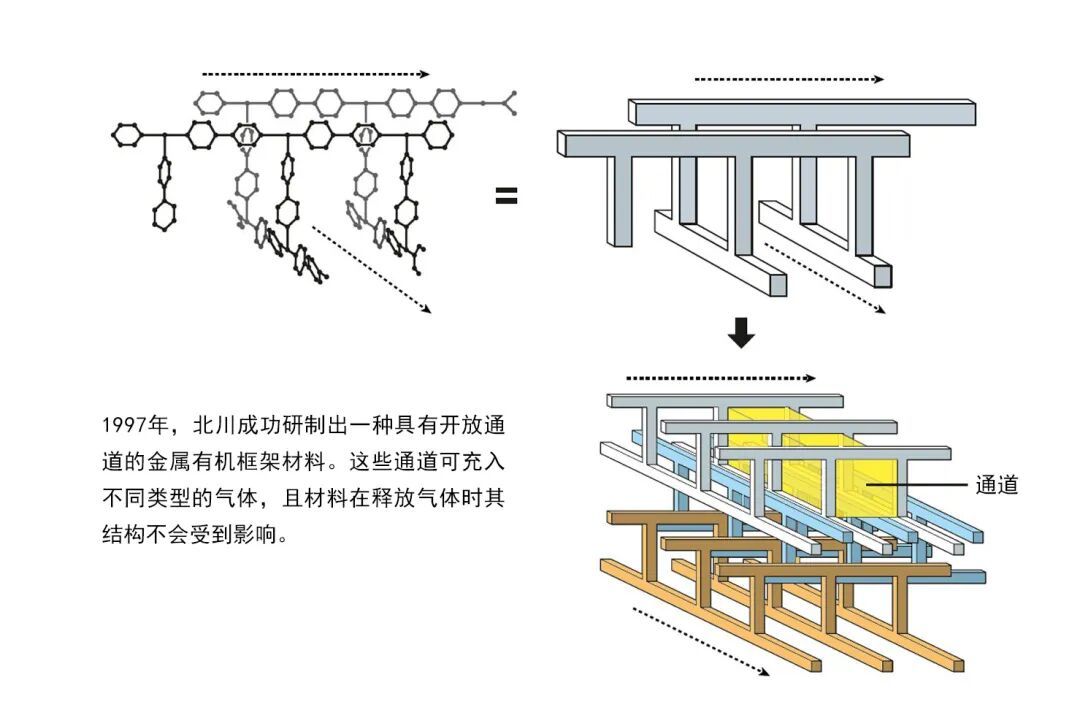

但他并未放弃,最终在1997年取得了首次重大突破。研究团队利用钴、镍或锌离子与一种名为4,4’-联吡啶的分子,成功构建出由开放通道纵横交错的三维金属有机框架。

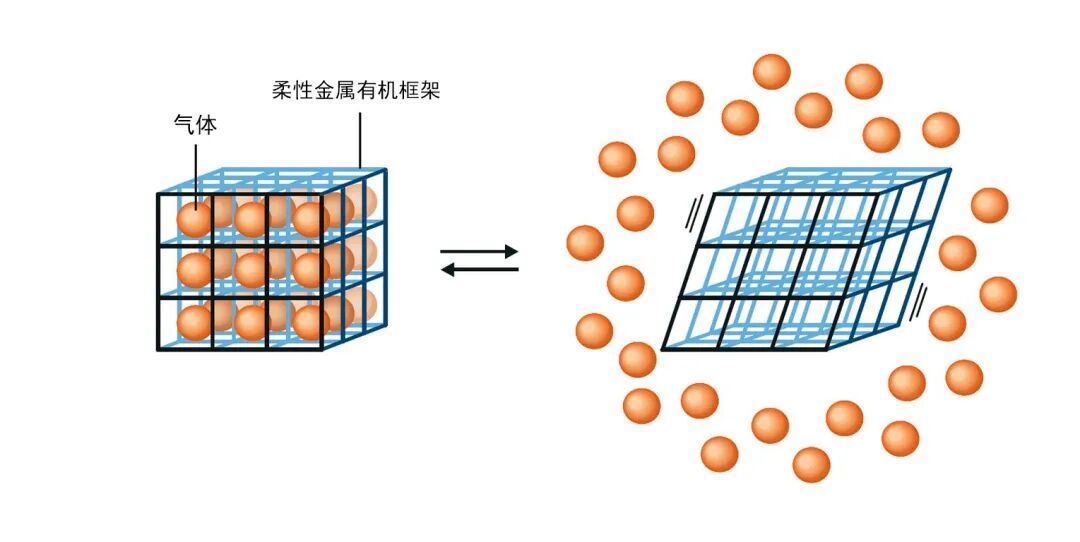

当他们将其中一种材料干燥脱水后,发现其不仅结构稳定,这些空隙还可以在不变形的前提下容纳气体分子。

这种性质让金属有机框架不再是不堪大用的组装玩具。比如,人们可以用它储存甲烷气体,不但避免了高压气瓶的危险,其性能也优于当时已知的具有同样功能的沸石。沸石是坚硬的,而这种材料是柔软的,可以被加工成任何形状。

如果说罗伯逊点燃了火花,北川进则真正架起了炉灶,让这门学问开始煮饭烧菜。他证明了“无用”的空腔能储存气体,就像庄子所说的无用之树得以终其天年,反而成就大用。

而在地球的另一端,来自约旦的亚吉也正独立探索着类似的方向。

3克重的足球场

1992年,亚吉在亚利桑那州立大学首次担任研究组组长时,便致力于探索更可控的材料制备方法。他计划通过理性设计将不同化学成分像拼搭乐高积木般连接,从而合成大型晶体结构。

1995年,亚吉发表了他的出道作品:两款分别用铜和钴作为金属节点的结构。它们都有能容纳气体分子的空隙,材料稳定性极佳,即使加热至350摄氏度也不会坍塌。在同一时间,亚吉在《自然》杂志发表的论文中首次提出“金属有机框架(Metal organic framework,简称MOF)”这一术语,并总结了截至当时所出现的全部术语体系。

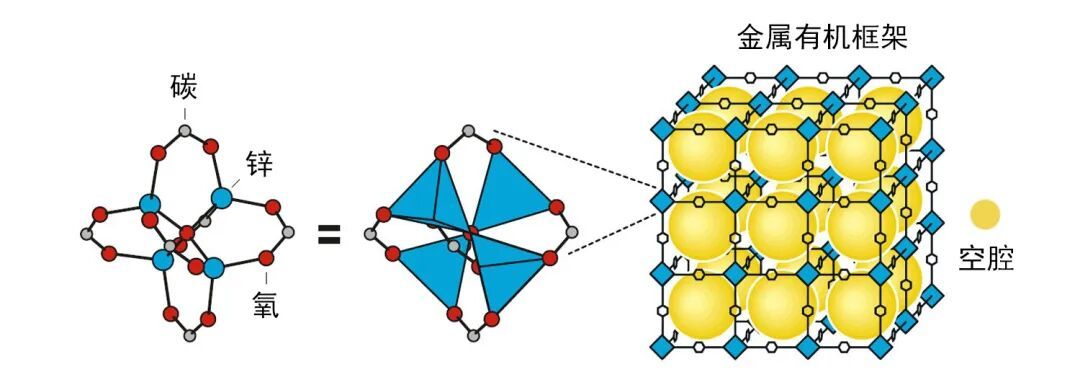

1999年,亚吉推出了在MOF发展史上具有里程碑意义的MOF-5,其由锌离子与对苯二甲酸连接而成,拥有极高的比表面积和规则的孔道结构。当研究人员将MOF-5活化后,它展现出惊人的气体吸附能力,3克材料的内表面积就有一个足球场那么大。这一特性使得MOF-5在氢气和甲烷储存上展现出巨大潜力。

到了2003年,亚吉又推出了一款更加神奇的MOF材料,这种材料能从沙漠的空气中吸附含量稀少的水分子,并在白天通过太阳加热后释放出液态水,为干旱地区提供可持续的淡水来源。这种堪比魔术技巧的凭空变水材料让人类第一次看到了在极端环境下获取水资源的希望。它不仅验证了MOF材料在分子捕获与释放上的精准可控性,更将科幻般的设想拉入现实。

化学合成创造未来

正如丁奎岭院士所说的那样,化学合成就是创造未来。现如今,MOF的蓬勃发展让我们发现,许多之前无法解决的问题,如今正通过分子层面的精准设计找到突破口。

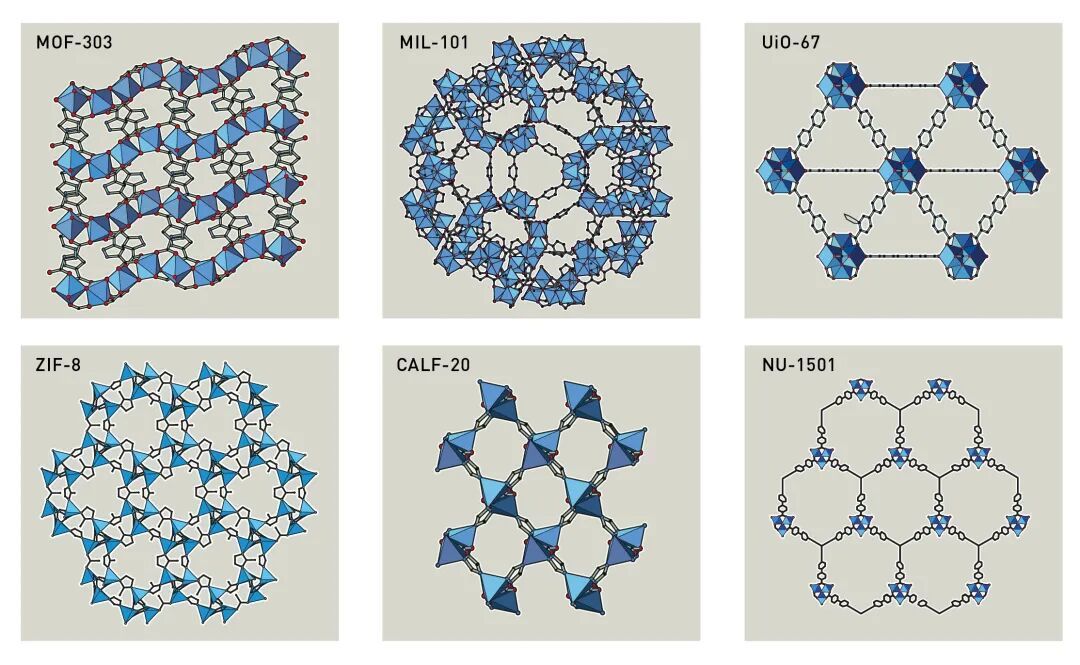

下图中展示了多种有着重要价值的MOF,其中:MOF-303材料成功应用于低湿度空气中的水分吸附;MIL-101凭借其大孔结构,广泛用于催化反应及氢气和二氧化碳的储存;UiO-67可有效吸附水体中的含氟污染物;ZIF-8可以用于在废水中提取稀土金属;CALF-20材料则可以用于我们之前提到过的工厂二氧化碳捕获。而NU-1501则专门用于氢气的封存。

由此可见,MOF材料已从实验室走向实际应用,在能源、环境与资源领域展现广阔前景。通过分子层面的精巧构筑,人类得以调控物质的微观排列,从而定制功能。正如亚吉所揭示的那样,化学不仅是发现,更是创造;每一块“分子积木”的拼接,都在为可持续未来铺路。

当然,在这个故事中,我们也要领会罗伯逊身上的那种虽千万人吾往矣的“不信邪”精神,面对质疑时,敢于用实际行动来验证自己的理论观点;也要感受北川进对“无用之用”的宽容与等待,避免过于功利化地看待当下的问题。正是这种超越功利的探索精神,让MOF从冷门构想成长为改变游戏规则的材料体系。

科学家们用自己的故事为我们生动地揭示了,科研之路从来不是坦途,唯有坚持理想与好奇心驱动,才能在未知中开辟新径。

作者简介

牧心,科普作者。

本文经授权转载自科学大院(ID:kexuedayuan),如需二次转载请联系原作者。

编辑:公子欣