病例分享

30岁的李先生7天前至海南某热带公园游览后,突然高热,体温最高达39.6℃,伴有畏寒、寒战、头痛、肌肉关节酸痛、乏力、恶心、呕吐等不适。当地医院就诊后初步诊断为“感冒”,3天输液治疗后病情未缓解。随后,李先生转至我院就诊。

入院血常规:其白细胞计数(WBC)3.65×10⁹/L,血小板计数(PTL) 66.0×10⁹/L,中性粒细胞百分比(N%) 71.2%;血生化:谷丙转氨酶(ALT)达 442.3U/L,谷草转氨酶(AST)为 452.9U/L。进一步排查感染性疾病:肾综合征出血热 IgM、IgG 抗体、麻疹 IgM 抗体、风疹 IgM 抗体均为阴性;肥达 - 外斐反应、嗜肝病毒标志物、EBV 与 CMV 等病毒指标学检测均呈阴性,呼吸道相关病原体结果阴性,脑脊液检查未发现普通细菌、新型隐球菌及结核杆菌,血培养结果为阴性,血涂片检查亦未发现疟原虫。同时自身免疫系列检测呈阴性,免疫球蛋白水平正常。完善心电图、胸片及腹部超声检查均无异常表现。

体格检查时,医生发现患者左腿有疑似昆虫叮咬痕迹,随即完善检查,结果提示新型布尼亚病毒核酸呈阳性。

李先生被确诊为发热伴血小板减少综合征、肝功能异常。予以保肝降酶、维持水电解质及酸碱平衡等对症支持治疗后,李先生体温恢复正常,肝功能好转,血小板计数正常,顺利出院。

什么是发热伴血小板

减少综合征(SFTS)?

发热伴血小板减少综合征是一种由发热伴血小板减少综合征病毒(SFTSV)引起的新发传染病,于 2009 年在中国首次被确认。其致病病毒为发热伴血小板减少综合征病毒,简称 “新布尼亚病毒”,隶属于布尼亚病毒科白蛉病毒属(Phlebovirus)。该病毒主要存在于自然界的蜱虫体内,也可存在于患者和带毒动物的血液中。

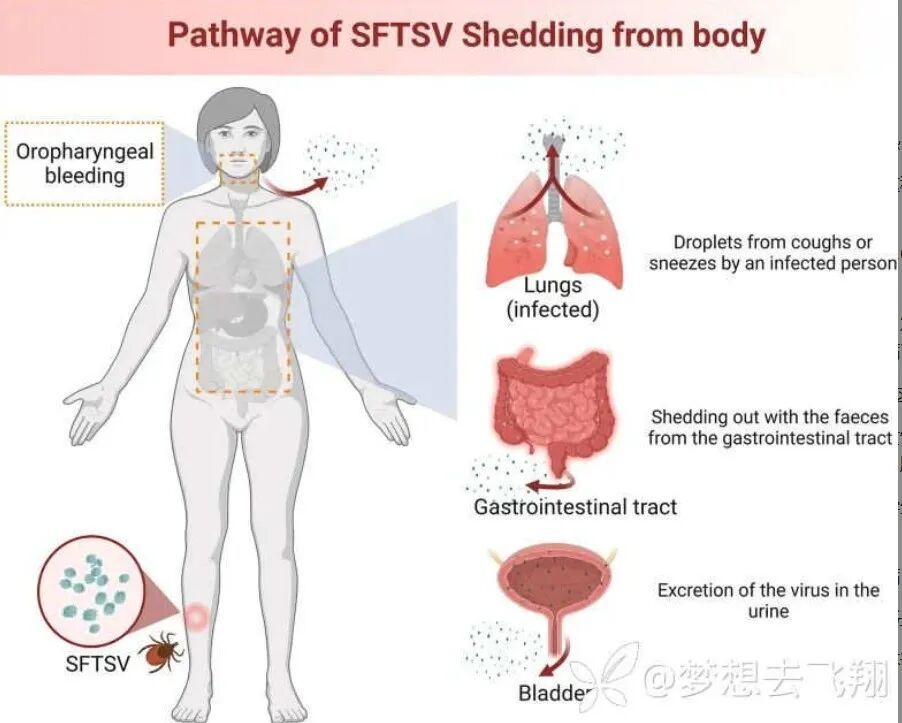

传播途径

▶蜱虫叮咬:最主要的传播方式。携带病毒的蜱虫(如全沟硬蜱、革蜱等)叮咬人体后,引发感染。

▶接触传播:直接接触患者的血液、体液、呕吐物、排泄物等,或接触被这些污染物污染的物品,可能导致感染。

▶ 气溶胶传播:在特定环境下,如患者血液等标本处理过程中,病毒可能通过气溶胶形式传播给密切接触者,但这种方式较为少见。

高发地区与季节

▶高发地区:多发生于山区、丘陵地带,如山东、河南、安徽、湖北等省份。

▶ 高发季节:全年均可发病,其中春、夏季为发病高峰期。

主要症状

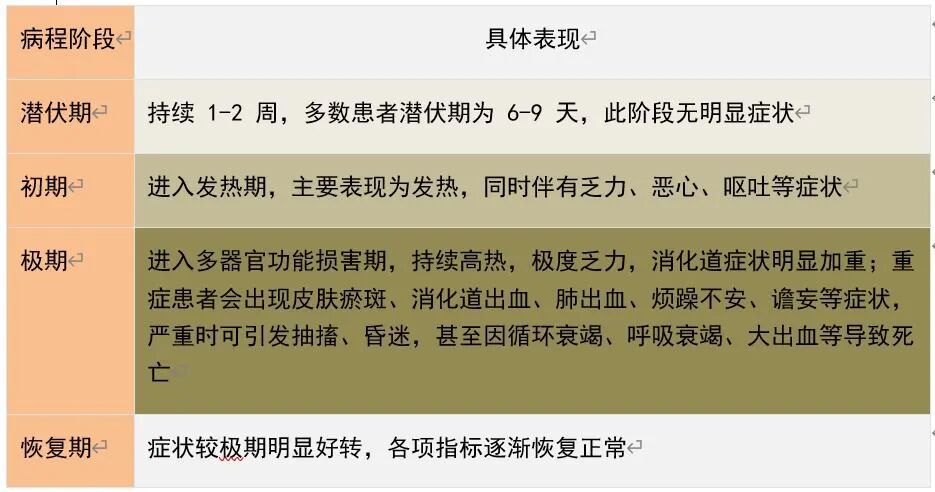

发热伴血小板减少综合征的核心症状包括突发高热、恶心呕吐、血小板和白细胞减少,且易引发多器官功能损伤。其病程可分为潜伏期、初期、极期和恢复期四个阶段

部分病情严重的患者会出现出血、呼吸衰竭等并发症,该疾病病死率较高。

预防措施

野外活动时,应穿着长袖长裤,并在暴露部位涂抹驱虫剂。

避免在草丛、树林等蜱虫易出没的区域长时间坐卧停留。

接触动物或患者时,务必佩戴手套、口罩,做好个人防护措施。

如果发现被蜱虫叮咬,尽快使用细镊子等工具将蜱虫完整拔出,避免将蜱虫口器残留于皮肤内。拔出后,应对叮咬部位进行消毒处理。出现发热等疑似症状,应及时就医,并主动告知医生相关流行病学史。

诊治提示

热伴血小板减少综合征的治疗关键在于早发现、早诊断、早治疗。

▶ 目前,该疾病尚无特效药,临床治疗主要以对症支持治疗和并发症治疗为主。治疗方案多采用支持性疗法,药物治疗方面以抗病毒药物为主,同时搭配对乙酰氨基酚作为解热镇痛药(因其无抗血小板作用),若患者并发感染,还需使用抗生素或抗真菌药物进行治疗。

温馨提示

十一即将来临,正是户外活动的旺季,蜱虫活动也更为频繁。在此提醒大家,务必提高防范意识,做好个人防护,毕竟健康才是首要的!

▶

家门口的专家团队

上海市同仁医院感染科是医院重点发展的学科之一。科室以感染性疾病和肝脏疾病为核心方向,融合中西医结合的特色诊疗模式,构建了一套系统化、精准化的综合诊疗体系。

⏩ 感染性疾病领域,科室专注于中枢神经系统感染、脓毒症、肝胆系统感染、骨关节软组织感染、肺部感染及真菌感染等疑难危重感染的诊治。整合前沿技术与丰富经验,显著提升复杂感染和急危重症的救治成功率。

⏩ 肝脏疾病方面,覆盖病毒性肝炎、肝硬化、重症肝炎、药物性肝损伤、自身免疫性肝病、脂肪肝及不明原因肝损伤等各类肝病的诊疗,提供从筛查、诊断、治疗到长期随访的全周期健康管理。尤其在乙肝临床治愈、脂肪肝代谢综合症中西结合治疗、肝癌早筛和肝脏肿瘤的系统化治疗积累了丰富临床经验。

▶ 肝病专科门诊时间

周一至周五全天,周六上午

▶ 感染性专科门诊时间

周一至周五全天,周六上午

▶ 专家门诊时间

沈婷婷副主任医师:每周五上午 隔周周六上午

胡建军副主任医师:每周三上午

刘岩红副主任医师:每周四上午 隔周周六上午

沈思兰副主任医师:每周一下午 隔周周日上午

谢兰丰副主任医师:每周二上午

供稿:黄麟贻、陈艳洁

审核:沈婷婷

校审:戴 云

预约就诊请关注公众号:

(配图源自网络,如有侵权请通知删除)

欢迎关注同仁医院官方微信服务