当普洱茶离开商业橱窗,回归它生长的土地,一场关于根脉、记忆与未来的对话正在艺术中苏醒。9月21日,“壤茗”宋陈茶壤艺术展、“空青履形”李晓峰与黄钢双个展、远在的家园:云南少数民族肖像摄影展在位于车墩镇长溇村的香地艺术中心联合开展,三个展览共同致力于在当下环境中重塑普洱茶文化的生态内涵。

“茶”“土”共生

探索松江在地文化

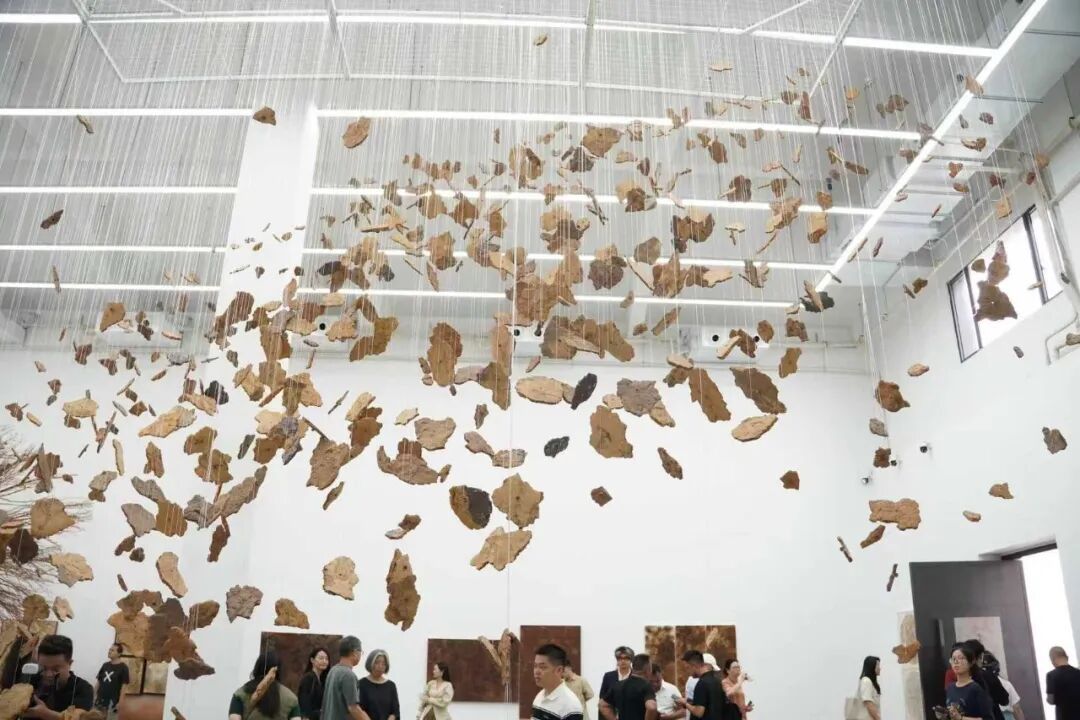

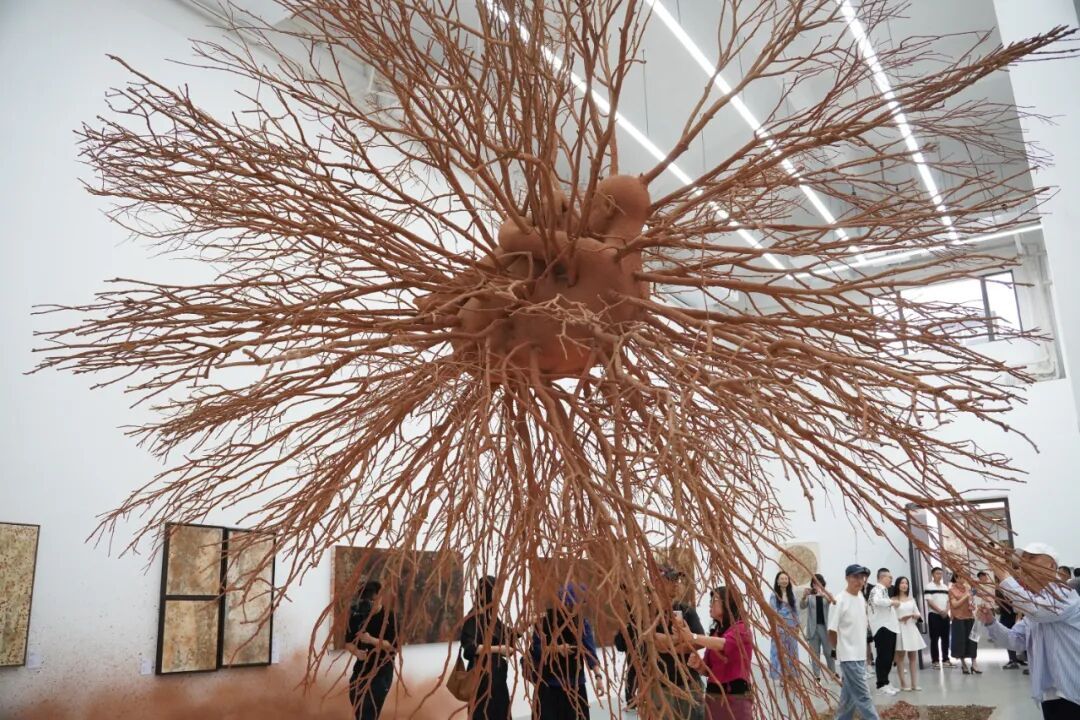

走进宋陈的“壤茗”展览空间,仿佛踏入了一个由土壤、生命与时间共同构筑的场域。这里不再是传统意义上的白盒子展厅,而是一片被唤醒的、呼吸着的土地。

空间的开篇,是两种极具象征意义的土壤——云南普洱的红土与上海松江的黄土如血脉般在大地上交织、融合。普洱的红,炽热、浓烈,仿佛积淀了千年茶山的阳光雨露与民族记忆;松江的黄,温厚、古朴,承载着江南水土的灵秀与历史文脉。它们并非简单的并置,而是在艺术家的手下糅杂、对话,形成一片崭新的、富有生命张力的土壤图谱,隐喻着文明的交融与生命的一体同源。

在这片被重新赋予灵性的土地上,茶树并非作为被观赏的植物出现,而是作为与土地共生共荣的“灵性主体”。茶树的根系深扎于混合的土壤中,而其枯木的形态在空间的光影间舒展,仿佛在进行一场静默的冥想。“我的这些作品象征着普洱地脉和松江地脉的文化联结,既表现出松江地域文化的包容性,也为两座城市对话架起了桥梁。”宋陈说,“这是一次关于‘归返’的对话,归返身心与自然同频的原始状态,并从中汲取智慧和能量,也是对松江在地文化的进一步探索。”

用现代语言激活历史

使其成为流动的文化记忆

与“壤茗”展览空间相对的展馆里,“空青履形”李晓峰与黄钢双个展同步上演。空间中,李晓峰用老瓷片制成的一件件旗袍与黄钢创作的风化、残缺作品相得益彰。

“在当代艺术中,‘传统’艺术往往被简化为符号装饰,或沦为博物馆中的复古标本进行陈列。然而,黄钢与李晓峰以截然不同的方法论,分别开辟出东方美学在当代语境下的转化路径。”香地艺术中心创始人邓亚鸣说,“他们拒绝将历史材料视为封闭的遗产,而是以现代艺术语言激活其叙事力与灵光,使‘过去’成为一种持续生成的当代在场。”

艺术家是新观念的制造者。黄钢聚焦东方文化核心载体,保留历史材料的风化与残缺,视这些“时间痕迹”为材料物性的重要部分;而李晓峰的作品始终追问传统与当代的边界所在。那些带缠枝纹、青花釉色既是古代匠人痕迹,也是时代工艺文化的微观切片,艺术家通过“重构”来打破人们对瓷片历史痕迹的固有认知,使其成为“流动的文化记忆”,并转化为可触摸、可想象的灵光。

在与“他们”的对望中听见远山的回响

当天,“90后”摄影师、彝族姑娘阿达乌帕也来到了现场,介绍位于二楼展厅的“远在的家园:云南少数民族肖像摄影展”。在彝语中,“阿达乌帕”意为“最强大的人”,恰如她在摄影领域的持续探索,充满力量。她出生并成长在云南普洱无量山下,长发飞扬如瀑,常常如精灵一般穿梭于山野自然与原始村寨之间。很小的时候,她就喜欢上了摄影,日复一日,她用相机记录着正在变迁的民族文化,诉说着无数专属于西南少数民族的风情与热爱。

“阿达乌帕的创作不仅展现了少数民族的原始、野生之美,更以独特视角让民族文化在现代社会中焕发光彩。”邓亚鸣说,“在她的努力下,普洱不再仅仅是一个地理名称,更是化作充满生命力与故事的文化符号,吸引着无数人去探寻少数民族文化的奥秘。”

邓亚鸣的身份除了是香地艺术中心创始人,也是上海长溇滨江文旅综合体和上海科技影都影视衍生品开发基地创始人,多年来一直坚持沪滇协作,推动乡村振兴。为了让普洱茶成为乡村发展可持续的活力,他花费大量的精力研究普洱文化,希望将云南普洱的灵魂注入上海乡村的肌理,借由茶、咖啡、非遗、美食与艺术还原纯粹而诗意的普洱生活方式。由此,茶香不再仅仅萦绕于杯盏,更融入了土地的呼吸;影像不再只是定格过往,更照亮了未来的方向。在这里,艺术正成为最深邃的乡愁,也是最蓬勃的生机。

■记者 贾丽 孙浙琳(实习生)

■文字编辑 周正豪

■栏目责编 沈莉娜 ■栏目主编 叶伟