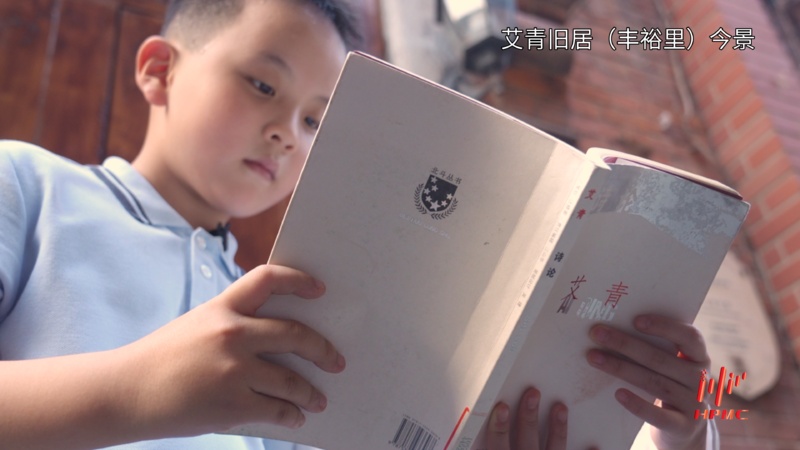

“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”诗人那深沉、真挚的情感流淌在字里行间,感染着一代又一代人。说起它的作者大家也一定不会陌生。今天我们《1公里行走课堂》就带大家走进“人民诗人”艾青的旧居——淡水路214弄丰裕里4号。

点击观看视频↑

城市是本书,我们在行走中阅读。

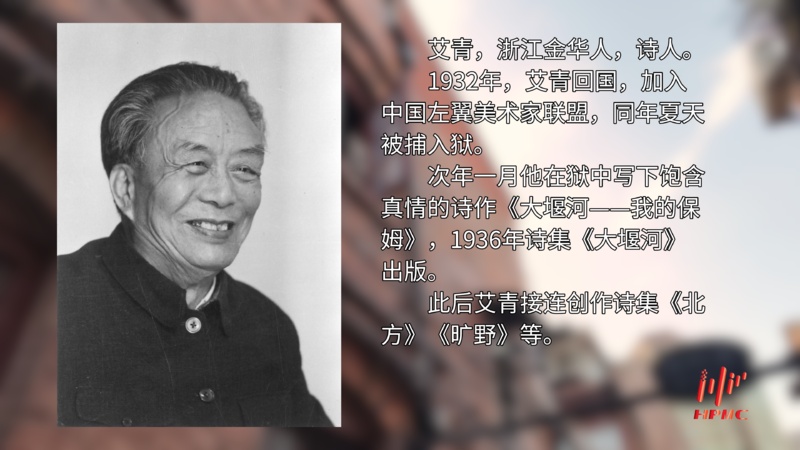

没错!提到艾青,几乎没人不知道这句诗,但很少有人知道,这位诗人年轻时的梦想,其实是当一名画家。

图片来源 中国作家网

这栋老房子,就藏着他从“画家”到“诗人”的蜕变故事。

1932年,艾青从法国勤工俭学回国,特意租下了这里。

选择这里,是因为这里离上海美术专科学校近,也离他的美术老师林风眠的居所不远,学画、请教都方便,这里当时还是好多美术生的集体宿舍呢!

就是在这个满是画架和颜料的小空间里,艾青的人生轨迹悄悄变了。他加入了左翼美术家联盟,还在鲁迅先生的亲自关心下,和一群进步美术青年一起,成立了“春地美术研究所”。

他们用画笔当“传声筒”,把穷苦民众的生活、进步的思想画进作品里,希望能唤醒更多人关注国家的未来。

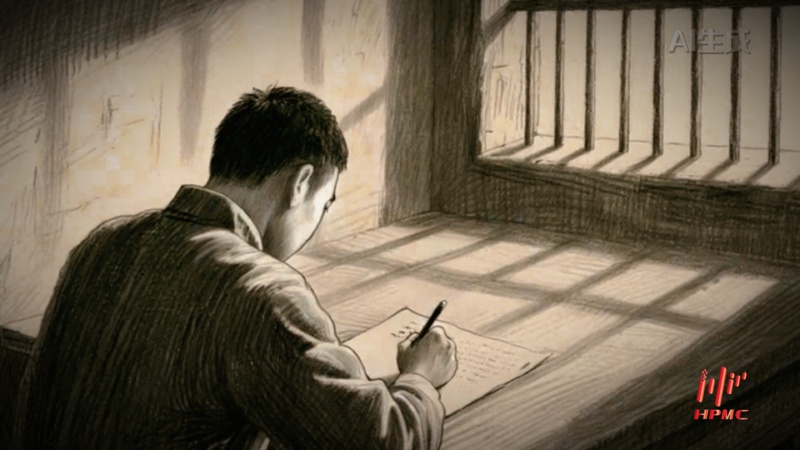

可这样的努力,很快引起了法国巡捕房的注意。1932年7月12日晚,艾青被捕了。在狱中,他发现:诗比绘画更有力量。

绘画是直观的视觉冲击,而诗能被一遍遍传诵,让人思考、反省,甚至鼓起反抗的勇气。他在狱中写下的《大堰河——我的保姆》,成了诗歌生涯的起点。

出狱后,艾青像鲁迅先生一样,把笔当成了战斗的武器。到了抗日战争时期,他的诗歌创作达到了巅峰。

那些诗句里满是强烈的爱国主义情感,语言简洁有力,还有独特的意象。就像黑暗里的火把,给了无数人坚持下去的力量。

1938年,抗战最困难的时候,他写下“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”把对祖国的爱,刻进了每个中国人的心里。

现在这栋老房子依然立在弄堂里,它见证了一位画家到诗人的蜕变,也藏着中国现代诗歌里最滚烫的热爱。

当我们站在这里,再读起艾青的诗,或许能更懂:有些情感,会穿过时光,永远留在这片土地上。

或许这一季的《1公里行走课堂》就将告一段落,但人文行走的脚步还会继续穿行于上海的街巷里弄。就像我们在探索黄浦区的这些老建筑,探寻、触摸历史的温度,聆听这些珍贵的故事之余,让它们一直传递下去!

记者 / 姜东锋 伋升彪(特约)

编辑 / 李伽钵

图片 / 孙高南 于依凡

视频 / 孙高南 于依凡

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 上海有专属字体了!

2. 海关大楼观展线上预约通道开启!快来2025上海城市空间艺术季黄浦展区吧