今天(9月23日)上午

以“工业新质,智造无界”为主题的

第25届中国国际工业博览会

(以下简称“工博会”)

在国家会展中心正式开幕

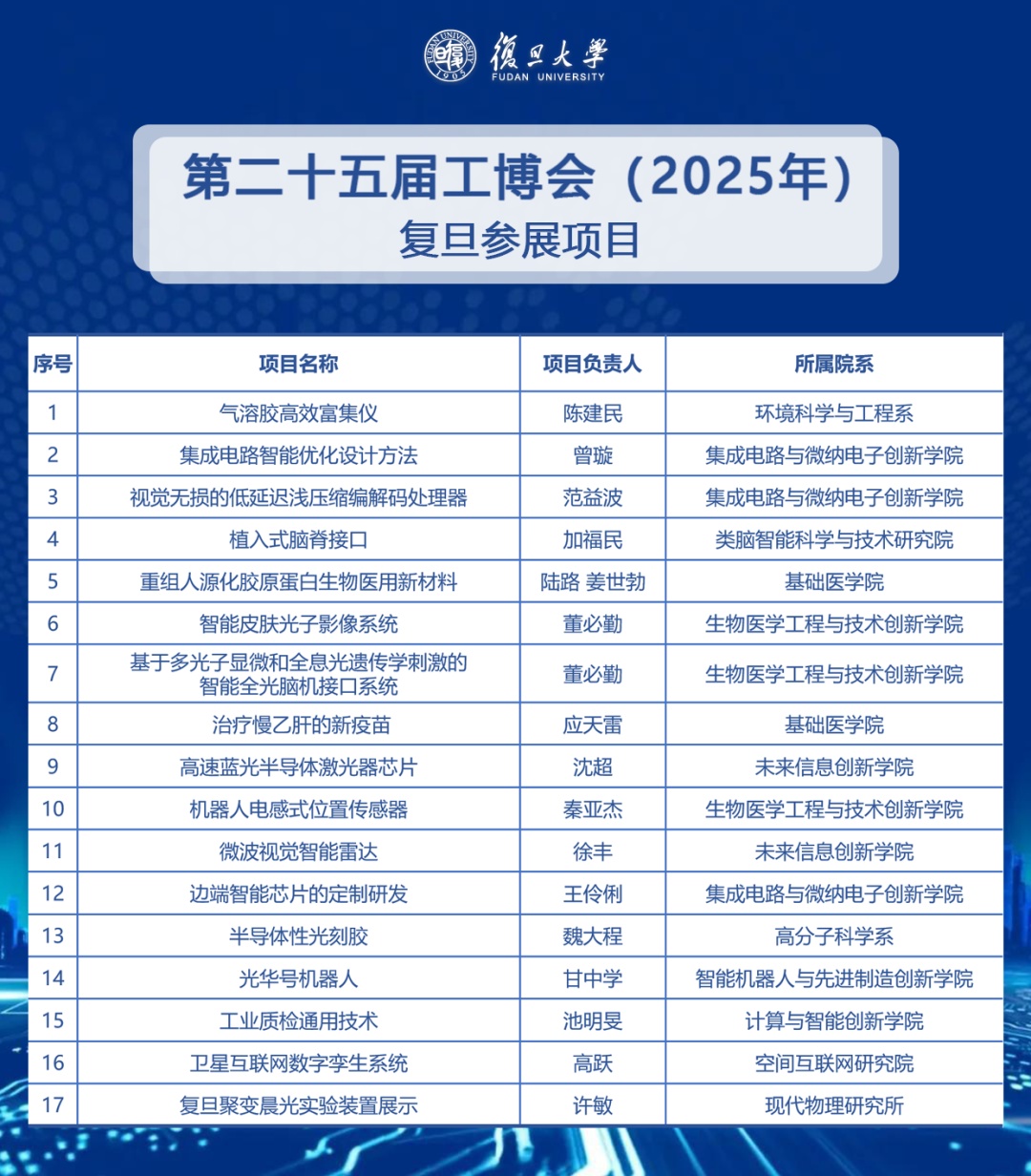

复旦大学今年共有17项成果参展

涵盖高端芯片、生物医药、双碳环保、

先进制造、核聚变新能源、机器人等领域

展区吸引众多观众驻足

与科研团队深入交流

其中

集成电路与微纳电子创新学院曾璇团队

荣获本届工博会CIIF创新引领奖

视觉无损的低延迟浅压缩编解码处理器

荣获高校展区创新金奖

气溶胶高效富集仪、植入式脑脊接口

荣获高校展区创新奖

据统计

复旦大学不仅是本届大会获奖最多的高校

也是连续三届都获得CIIF大会级别奖项

(含CIIF大奖、CIIF创新引领奖或CIIF工匠奖)

的极少数高校之一

从做出科研原创

到完全自主知识产权

再到成果落地

复旦积极响应国家“科技自立自强”的号召

不断探索高校科研自主发展之路

部分亮点项目

集成电路智能优化设计方法

“

解决关键领域核心技术“卡脖子”问题

获工博会CIIF创新引领奖

来自集成电路与微纳电子创新学院的曾璇教授团队,围绕国产高性能处理器设计和模拟集成电路芯片设计等重大需求,建立了人工智能的集成电路自动优化方法、基于机器学习的集成电路统计分析方法、基于深度学习的可制造性设计方法、电路综合优化,为模拟集成电路和数字集成电路的人工智能设计EDA提供了全新的理论框架和国产工具的支撑。

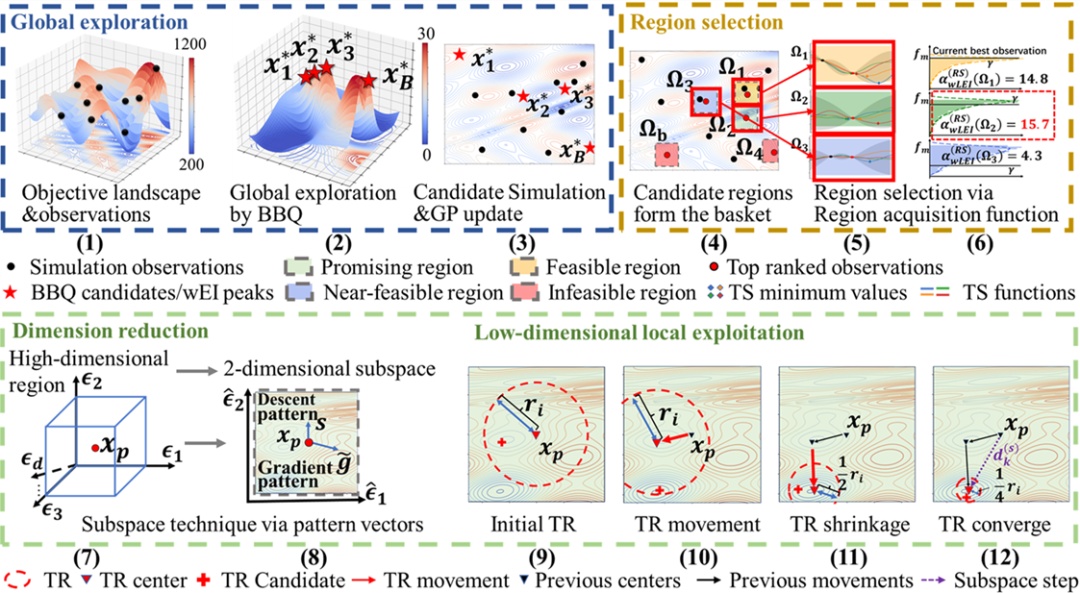

长久以来,模拟集成电路设计一直是业界公认的难题。曾璇团队创新性地提出了“基于子空间理论与信赖域无导数优化”的方法,通过降维处理将几百维的设计空间压缩至二维子空间,再借助“贝叶斯优化”、“高斯过程”等技术,实现对关键区域的精准搜索与动态调优。该方法融合全局探索与局部优化,大幅提升设计效率与性能。

基于子空间理论的模拟电路高维优化方法原理示意图

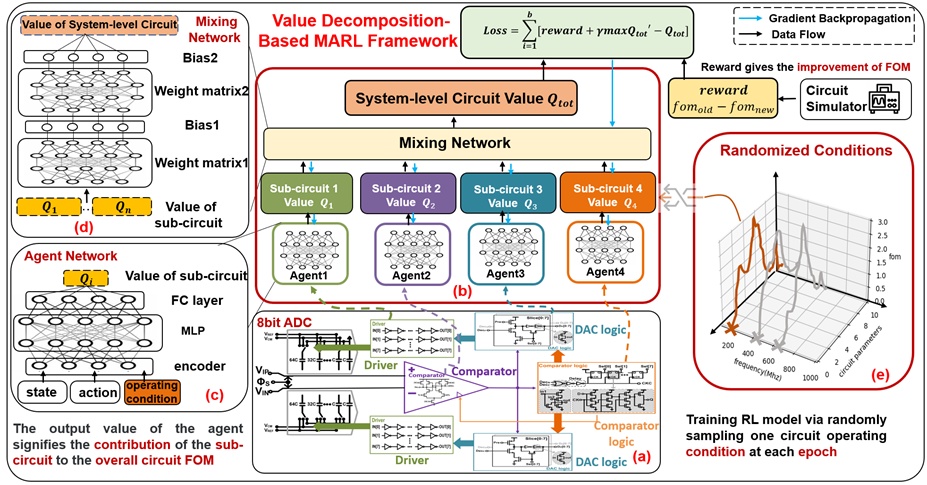

对于更复杂的系统级模拟电路设计,曾璇团队提出了多智能体强化学习(MA-RL)方法,并使用AI实现。该方法将整个电路按拓扑结构自动划分为多个子模块,并为每个子模块配备了一个具备自主优化与协同通信能力的AI智能体,能理解整体性能与局部设计的关系,实现系统整体最优。

多智能体强化学习方法原理示意图

团队的研究成果荣获上海市“自然科学一等奖”,并先后承担了国家自然科学基金重大研究计划重点项目、“十一五”和“十二五”国家科技重大专项的研发。此外,还承担了国家“十二五”“核高基”科技重大专项“EDA工具系统开发及应用”项目,研究成果已在国内外四百家单位推广应用。

02

气溶胶高效富集仪

“

实时检测大气颗粒物各项组分

为大气环境监测提供全方位技术支持

来自环境科学与工程系的陈建民团队研发了多功能气溶胶富集浓缩仪,以大气颗粒物富集浓缩系统为基础,可与在线无机离子分析、ROS检测、有机组分分析等仪器联用,实时在线检测大气颗粒物各项组分,提高环境监测下限和分辨率,实现对PM2.5的高时间分辨率分析。有助于更好的了解PM2.5的时空分布特征和变化趋势,为大气环境监测提供全方位的技术支持,为制定有效的污染防治策略提供科学依据。

大气颗粒物富集浓缩仪

产品可广泛应用于空气质量监测、环境健康研究、气溶胶气候效应研究等领域,此外还可以满足一些特殊行业对PM2.5检测的需求。

产品由复旦大学环境科学与工程系和上海惠兰生物科技有限公司共同研制生产,得到了钟南山院士所在国家级实验室的重点支持,并在2025年5月与盐城市政府达成合作协议。目前已取得20多项国内外专利,荣获多项国内外奖项,为国内外多家高校及科研单位提供服务。

03

视觉无损的低延迟浅压缩编解码处理器

“

解决极高画质、极低延迟、

低成本的实时视频网络传输难题

随着4K、8K等超高清视频技术的普及,视频图像分辨率大幅提高的同时,却也显著增加了数据处理、存储和传输的压力。复旦大学集成电路与微纳电子创新学院、视频图像处理器实验室范益波教授带领团队研发出系列视频图像处理器IP核,涵盖视频编解码处理器(VPU)、图像信号处理器(ISP)、神经网络加速处理器(NPU)等方向。

在图像编解码方面,团队开创性地提出了一种视觉无损的低延迟浅压缩编解码处理器,在国际上率先实现视觉无损的统一视频编解码专用处理器,支持自然图像、屏幕渲染内容与高对比度文本图像的无损压缩。实现10~50倍恒定压缩比、4K120fps、YUV444采样、PSNR>42 dB,编解码延迟<1ms的高性能编解码。

此外,团队研发的系列视频图像处理器IP核已在国内市场广泛应用,不仅服务于多家科研院所,更赋能了众多芯片企业的产品开发。相关成果还获得了2024年上海市技术发明一等奖、中国图象图形学会技术发明二等奖、日内瓦国际发明展一等奖、国际知名IP评测机构Design&Reuse“优秀国产芯片IP奖”、中国技术市场协会“第十届金桥奖个人一等奖”等荣誉。

04

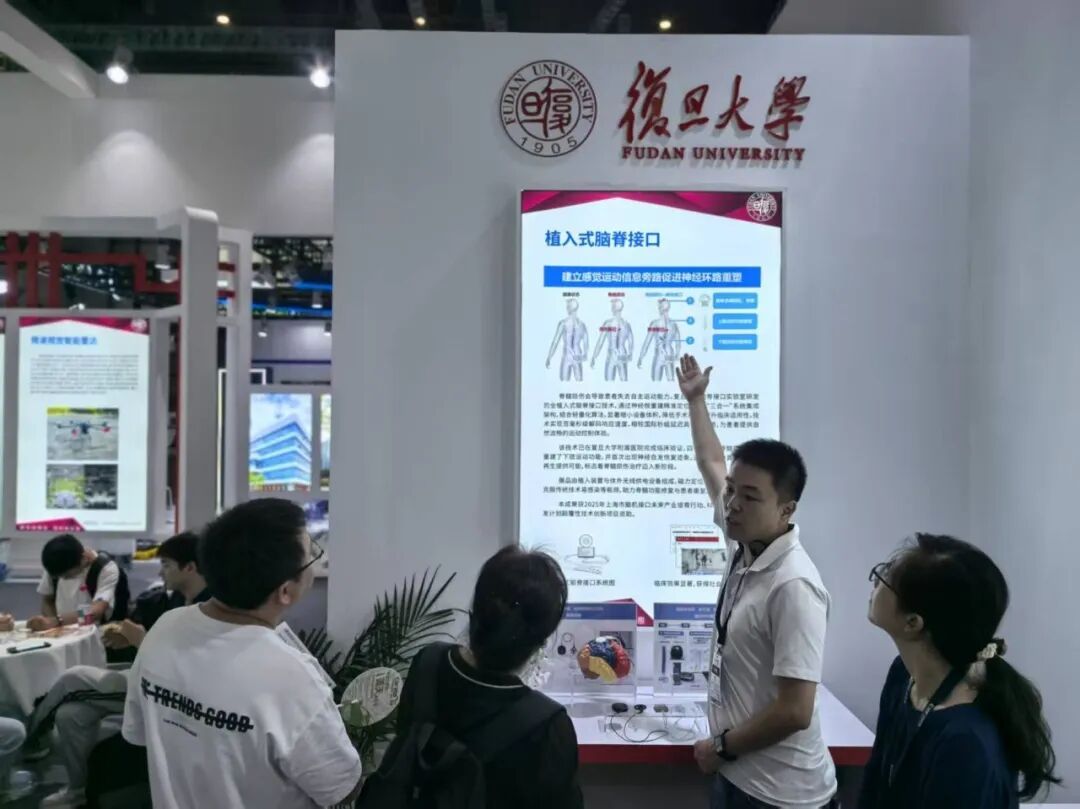

植入式脑脊接口

“

脊髓损伤修复新突破,

神经重塑成为可能

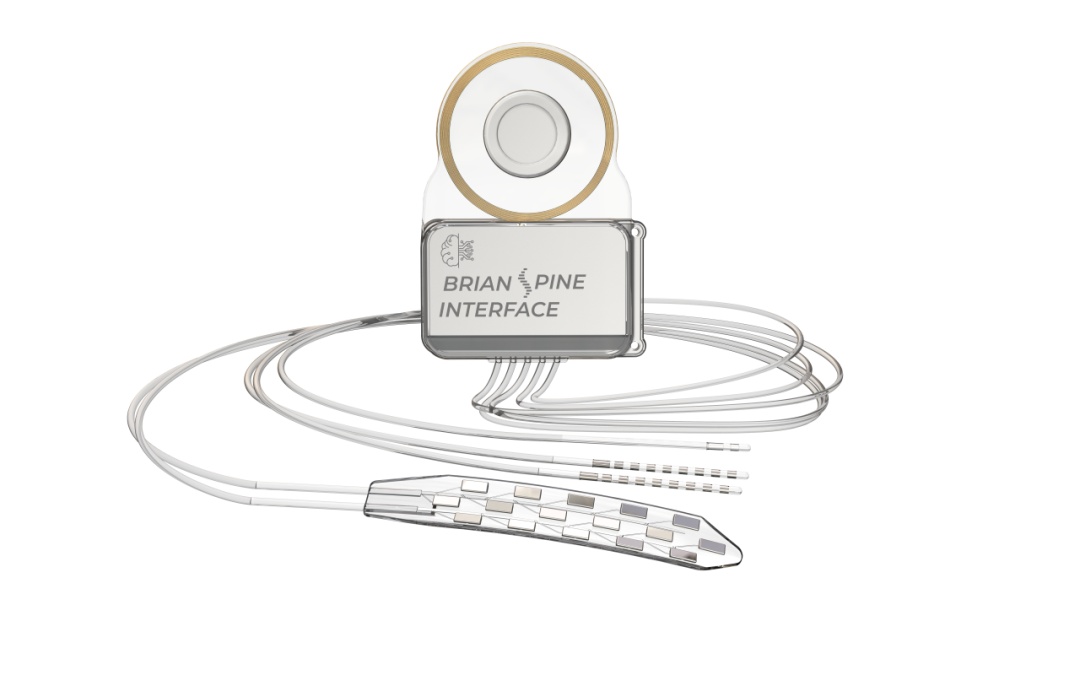

脊髓损伤会导致患者失去自主运动能力。复旦大学脑脊接口实验室研发的植入式脑脊接口技术,通过神经根重建精准定位,有效解决临床只能根据经验进行手术定位的问题,填补高精度神经根重构技术及脊髓神经根神经手术导航的技术空白。

设备领先全球地采用了“三合一”系统集成架构,将左右脑神经信号采集和脊髓电刺激与计算的一体化实现,显著缩小设备体积,降低手术难度,信号采集电极直径从50mm缩小到1mm,手术时间从8小时以上缩短到4小时以内,显著提升临床适用性。结合轻量化算法,大幅降低无线数据传输的时延与功耗,实现百毫秒级解码响应速度,相较国际秒级延迟具领先优势,为患者提供自然流畅的运动控制体验。

植入式脑脊接口系统

产品由植入至患者体内的脑脊接口装置及体外无线充电与通信的设备组成,两者可通过磁力定位,从而实现能量经皮无线传输,这种高效稳定的无线供电方案显著延长植入器件寿命,避免反复更换设备带来的并发症,降低患者负担。

该技术已在复旦大学附属医院完成初步临床验证,四名严重脊髓损伤患者重建了下肢运动功能,并出现神经重塑迹象。这一突破为真正的神经修复提供可能,标志着脊髓损伤治疗迈入新阶段。

05

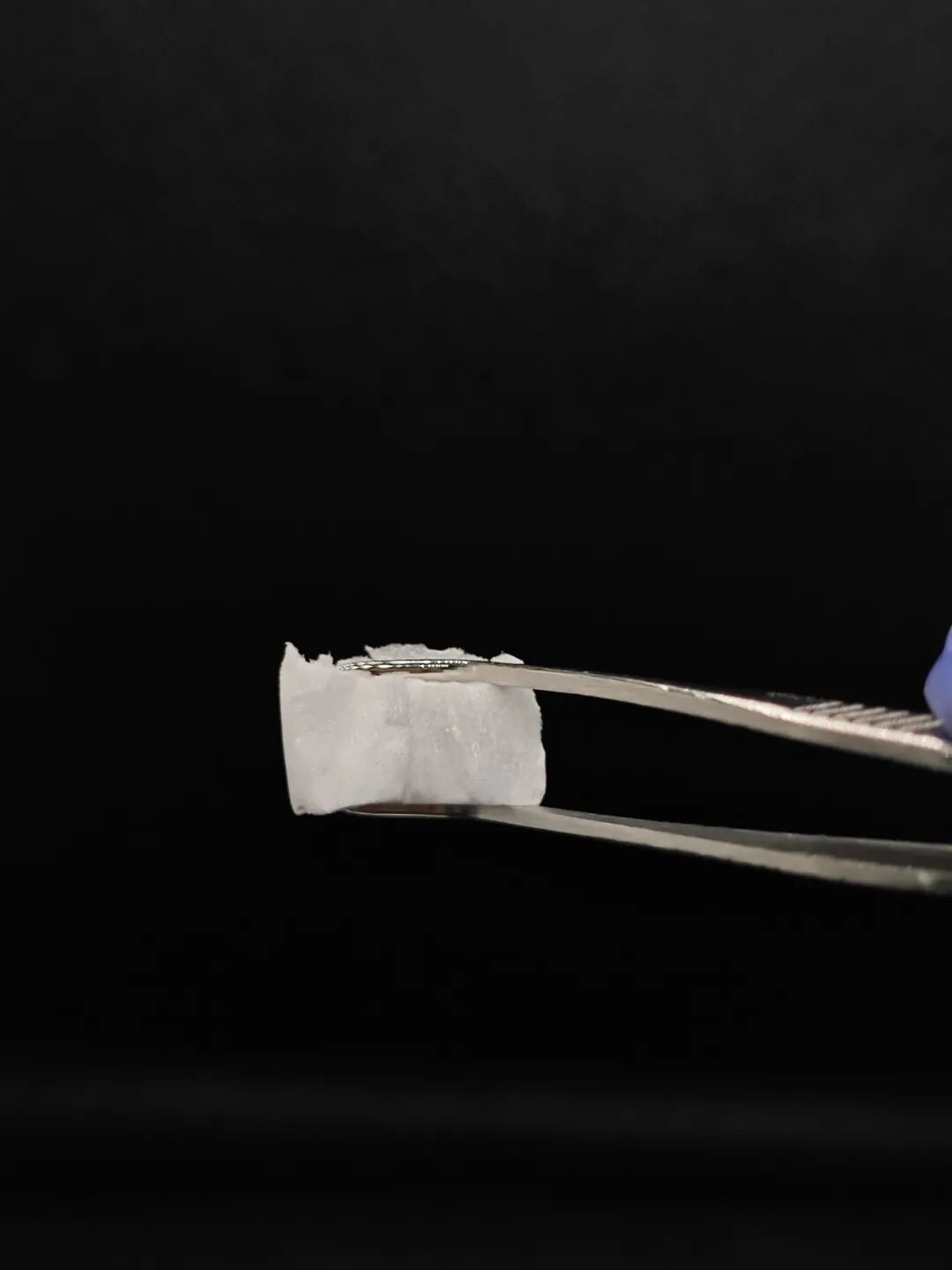

重组人源化胶原蛋白生物医用新材料

“

创新引领未来健康

开启生物医用材料新纪元

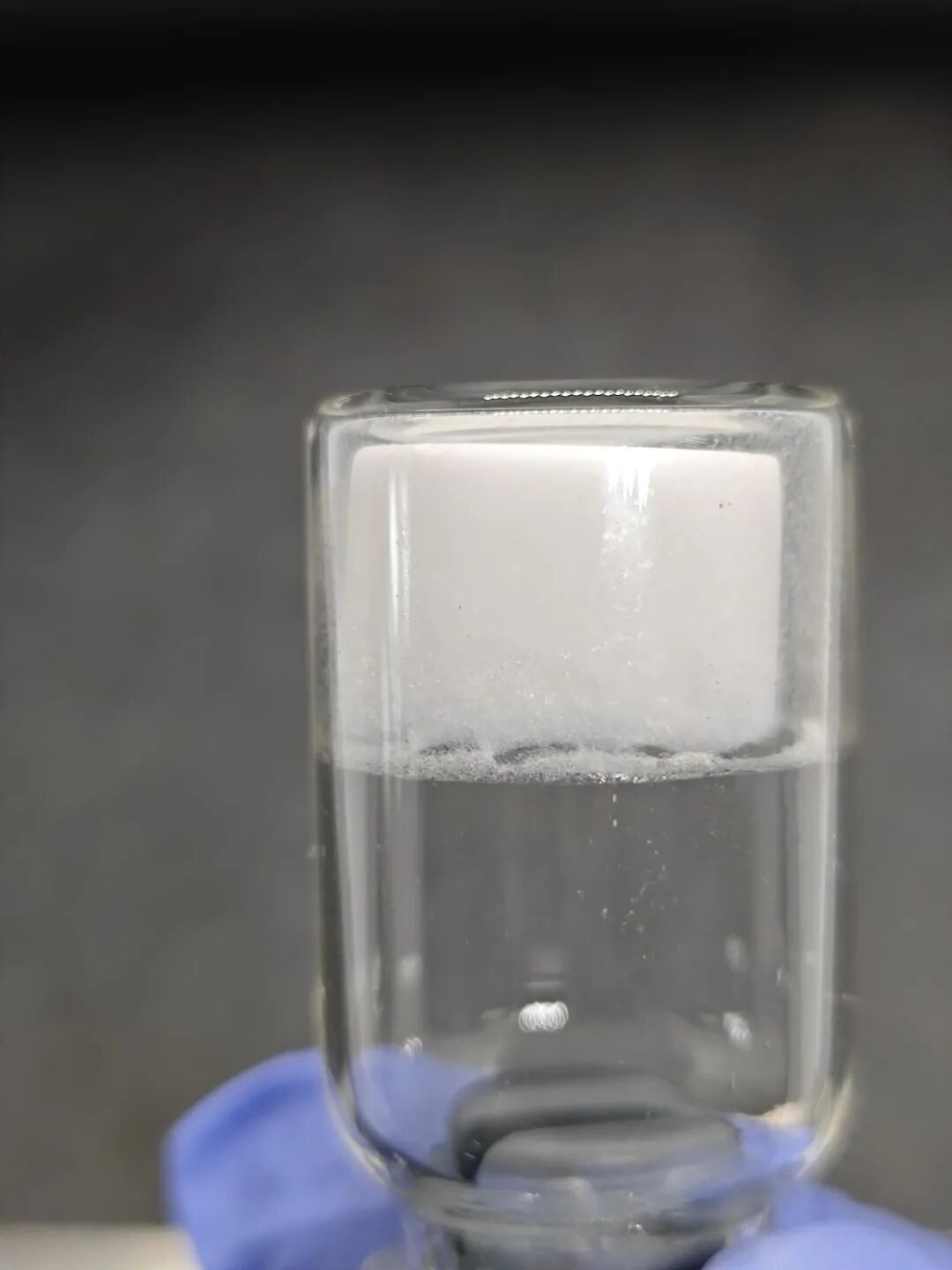

来自基础医学院的陆路/姜世勃团队在本次工博会上展出了重组人源化胶原生物医用新材料。产品的核心突破在于一些重要的技术创新:科研团队创建了人胶原核心功能区高通量筛选体系,突破传统技术限制;和合作单位一起在国际上解析出人胶原新材料活性功能区的关键结构信息,为研发活性高的同类材料提供重要基础;扎实的研发基础使得最终研制出安全可靠的注射级胶原新材料。

重组人源化胶原蛋白冻干纤维

从实验室研究到产业化应用,该研发凝聚了团队多年的心血。团队不仅攻克了技术难题,还牵头制定了我国首个重组人源化胶原蛋白行业标准,并推动国际标准立项,努力让中国技术获得全球认可。

目前,该材料已成功应用于多款高端医疗器械产品,在创伤修复等领域发挥重要作用。近年来相关产品累计销售额突破数十亿元,支撑合作企业在北交所上市发展。同时,该材料目前积极服务于出海战略,目前在多个国家获批使用,为全球患者带来福音。

06

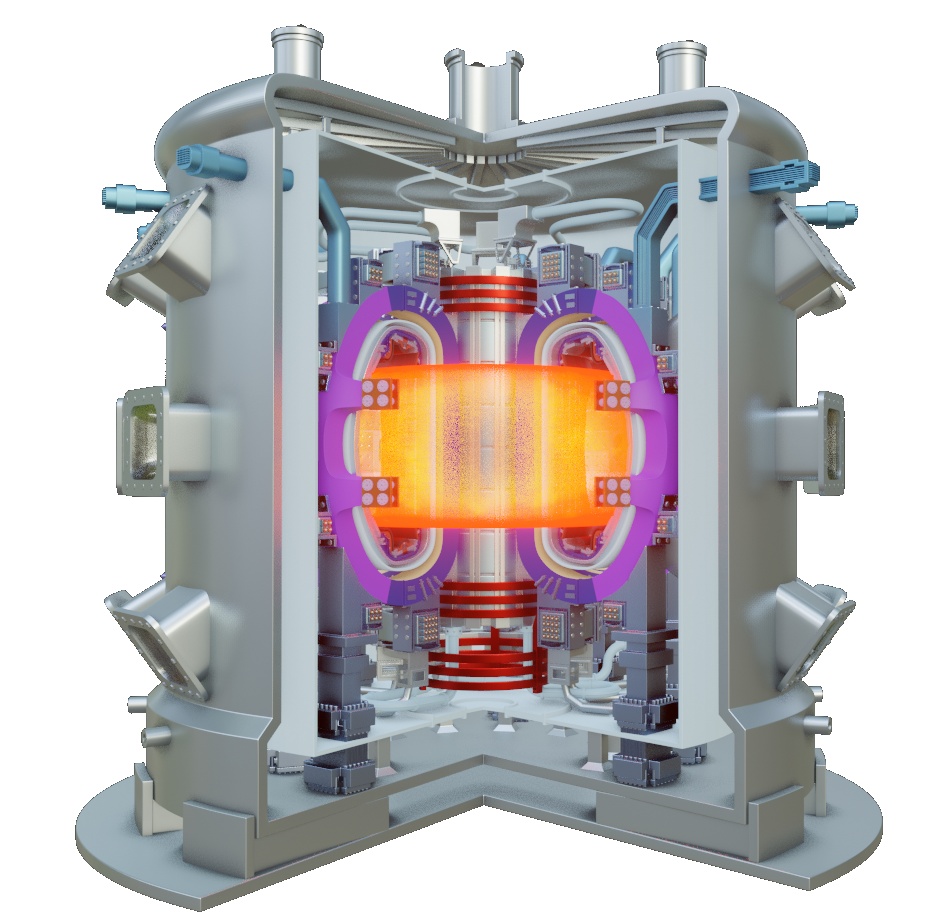

复旦聚变晨光实验装置展示

“

让未来能源从梦想走向现实

随着全球能源需求持续增长和碳中和目标的推进,开发清洁、安全、可持续的新型能源已成为迫切需求。可控核聚变被誉为“终极能源”,其中氘-氦3(D-³He) 聚变路线因基本不涉核,不涉氚、安全性高等优势,被视为一种具有独特优势的聚变能源的解决方案。在此背景下,由复旦大学现代物理研究所许敏团队孵化的东昇聚变启动了“晨光实验装置”项目,旨在推动氘-氦3聚变从实验室走向工程实现。

项目主要包含两大核心技术突破,一是高温超导强磁场磁体,采用先进高温超导材料,实现装置紧凑化和强磁场约束,显著提升等离子体稳定性和聚变效率。本项目将填补强磁场条件下聚变实验的数据空白;二是人工智能赋能等离子体控制,通过AI算法实现等离子体的长时间精确控制与运行优化,构建智能化实验平台。

氘-氦3聚变技术成熟后,可推动建设紧凑型、近用户端的分布式聚变电站,为城市、数据中心等高能耗场景提供清洁能源,从根本上解决能源安全与环保问题。项目成果还将赋能国内外聚变领域研究,助力我国在新一代能源技术中抢占先机。

复旦聚变晨光实验装置

07

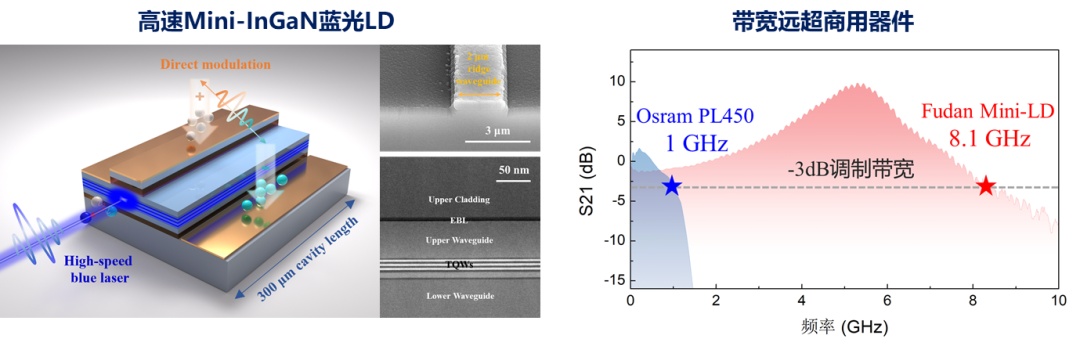

高速蓝光半导体激光器芯片

“

光启未来,速联万物

在即将到来的6G时代,如何突破“带宽瓶颈”,成为全球科技竞争的焦点。来自未来信息创新学院的沈超团队长期致力于新型高速光电子器件的研究,围绕氮化镓(GaN)基半导体激光器、阵列器件与集成器件展开,逐步突破了困扰产业发展的核心瓶颈。

高速蓝光激光芯片通过创新性的量子阱结构设计和工艺优化,实现了超过8 GHz的调制带宽,通信速率突破国际水平。与传统商用蓝光激光器相比,速率提升了数倍,为水下、空间和室内的高速通信奠定了坚实基础。

团队开发的微型化、2D集成的高速激光阵列,兼顾高耐热性能和高速率,单通道速率超过30 Gbit/s,阵列器件的总速率能超过1 Tbit/s,为未来6G网络中的大规模接入与光互连提供保障。此外,团队创新光束调控技术,基于超表面设计的“艾里光束”器件,使光束具备自愈能力,可确保光束的稳定传输。

在实际应用上,高速GaN激光器为服务器之间的数据传输提供更快、更稳定的光互连,支撑AI和云计算的高速发展。可应用于水下通信、卫星与深空通信及室内高速无线接入(Li-Fi)等场景。

来 源

科研院 各院系

组 稿

校融媒体中心

文 字

雷蕾

制 图

邱洁心

编 辑

雷蕾

责 编

雷蕾 殷梦昊