在嘉定西北的冈身之上,江水与海潮相拥,孕育出这片土地的原始轮廓。六千年前,这里还在古海之滨,随泥沙与贝壳砂的堆积,冈身拔地而起,成为抵御风浪的天然屏障。先民逐水而居,依水成事,在塘浦纵横、泾浜交错的水网间垦田筑家。葛隆单元,正是这片冈身之上的一颗明珠——盐铁塘在此曲折蜿蜒,古桥古树与老街相依相伴,五百余年的市井烟火与江南风物交织成独有的韵味。 嘉定区葛隆试点单元集结“三师联创团队”,由上海大学上海美术学院团队(联合上海上大建筑设计院有限公司)牵头,联合同济大学建筑城规学院团队、SWA景观设计公司和上海大学社会学院团队组成。今天,在“古岸新生”的愿景下,葛隆将重塑蓝绿肌理,激活文化场景,让传统与现代在水岸之间续写新章。

葛隆单元曲水泾浜影像图

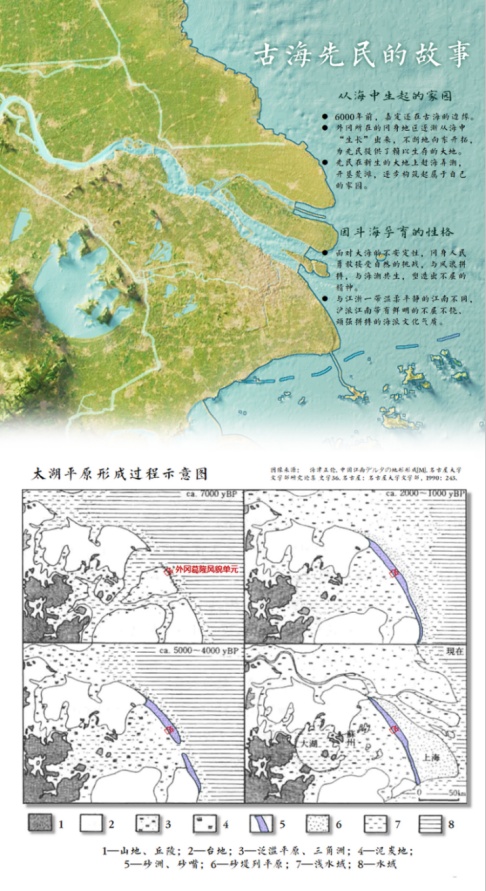

外冈古海先民的故事

外冈的历史,就是一部与水共生的故事。塘浦与泾浜构成了最早的水系骨架,古人“深浦广塘”的治水智慧,使低地与高田都能灌溉,农业与水运相辅相成。盐铁塘上行舟,暮泊晓发,此处渐成商旅輻辏之地,集市与手艺由此兴盛。

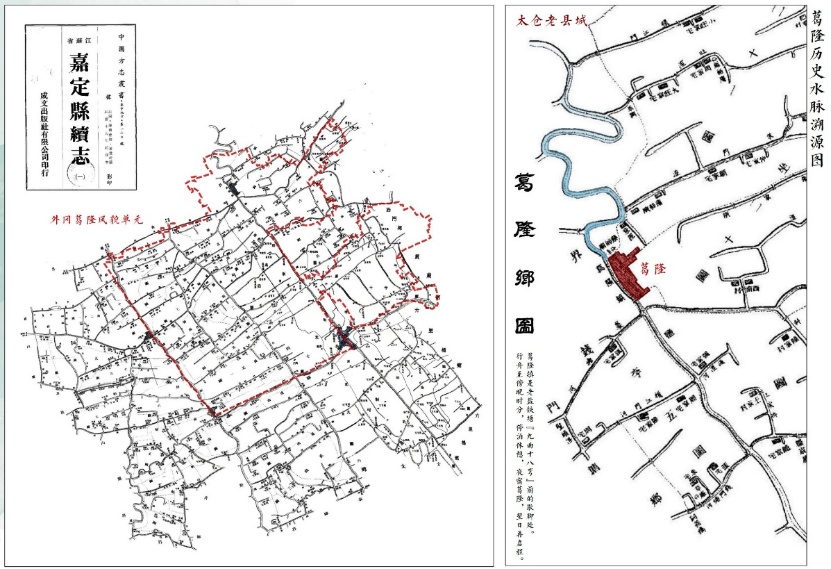

葛隆水脉溯源图

新中国成立以来,葛隆的水利建设实现了规模化——河道疏浚、堤防加固、干支河流直达长江。但同时,泾浜网络减少,末梢水道与塘浦被填埋,传统“活水周流”的格局受到冲击。今天的我们在追寻江南水乡的古典风貌时,也在寻求恢复古代水系的智慧。通过借鉴古代的水利经验,恢复活水周流,织补水系,以重建外冈的江南水乡特色,打造更加宜居的生态环境。

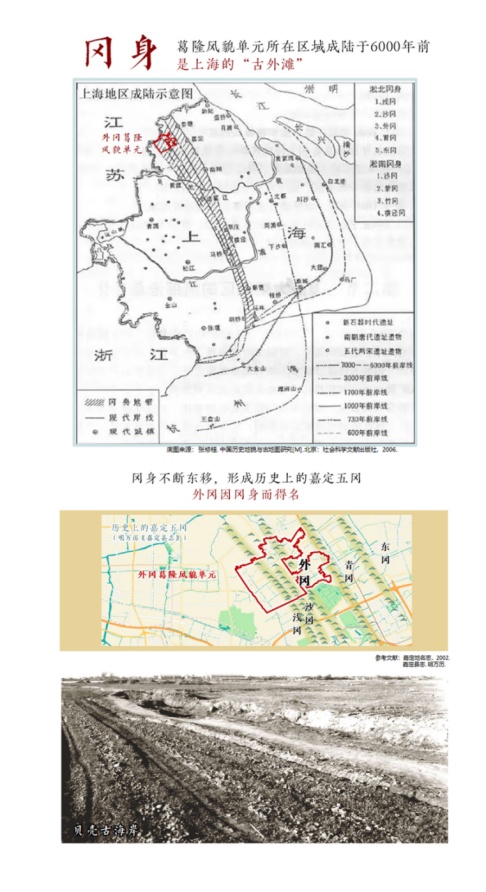

1、第一截面:古海水脉——冈身与泾浜

冈身地貌,是葛隆的自然底色。贝壳砂堤抬升了地势,抵御了海潮侵蚀,也让沿线村落依水而建。塘浦纵横,泾浜如纤网般延展,两岸民居错落分布,构成了江南水乡的基本肌理。古盐铁塘蜿蜒曲折,葛隆以北的太仓段尤其迂回,如同“九曲十八弯”行舟至傍晚,夜宿岸边的葛隆是船家们的共同记忆。

冈身与变迁

2、第二截面:人文底蕴——市井与匠心

自南宋起,塘浦相交处水运便利、岸边易成集镇,自南宋起先后形成4个古集镇。依托水运发展棉纺、织布、皮雕、面塑等手工艺。古桥、古银杏、古宅承载着村落记忆;药师殿与钱氏宗祠等文保建筑,诉说着宗族与信仰的传承。生活民俗融合了江南的温婉与海派的坚韧——田山歌、嘉定味的本帮菜、节庆庙会,构成了生动的社区日常。汇水成镇,古镇发展孕育了深厚的人文底蕴基因。

葛隆历史溯源图

3. 第三截面:新生风貌——林田交织的未来图景

今日的葛隆,拥有万亩高标准农田、千亩蜡梅园、无人农场、郊野公园等多元生态与产业基础。各村“一村一品”,马门村的陶艺与艺术家聚落,泉泾村的农科教育,巨门村的田野体验,大陆村的林水康养,共同组成丰富的场景拼图。新旧交融,江南底色风韵犹存,新生面貌破土而出。

葛隆现状与90年代水系对比

葛隆蓝绿基底(葛隆村、马门村、大陆村)

如今的葛隆,在古海水脉与人文底蕴之上,焕发出新生风貌——点染葛隆,古岸新生。打造以田林为网的江南乡村诗意图景、以水陆为链的一站式文旅目的地、以村落为贝的上海乡村水乡佳境。

泾浜曲水绕村前,

纤网如绢映碧天。

古岸斑痕添绿意,

沪风点染葛隆烟。

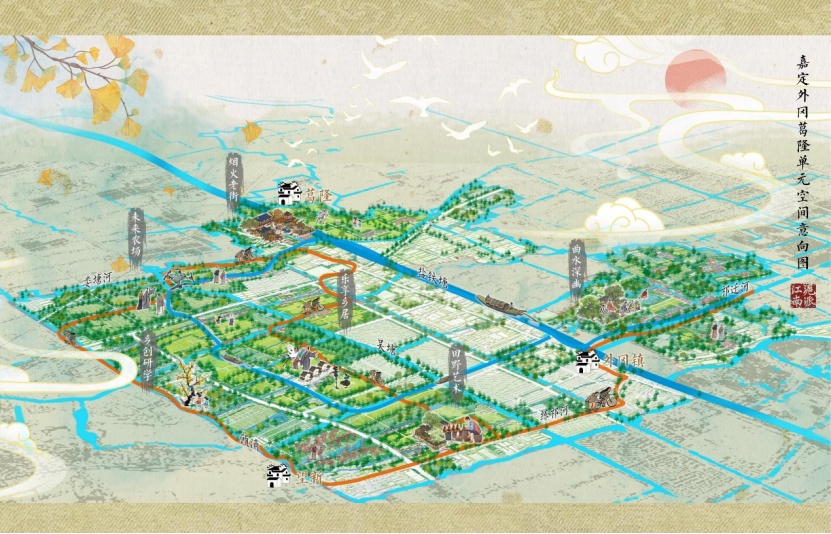

葛隆空间意向画卷

冈身古海,泾浜纤网,孕育江南最初的基因;聚水成镇,时光沉淀,滋养一脉人文底蕴;新旧交融间,风韵未改,新意已破土而生。

沪派江南之葛隆计划旨在织补和激活江南底色,织网串链营造江南蓝绿底色的泾浜纤网;凸显和活化沪派本色,构建文化底蕴特色的四岸;创新和亮化葛隆特色,培育葛隆单元的活力六场景。

嘉定外冈格隆单元规划蓝图

古水岸重现码头街市,续写葛隆老街的新时代故事;新水岸依托无人农场拓展高科技农业研学、电商直播、乡创工坊等新业态;田水岸展示现代农业与休闲农旅,配套田水船游、大地艺术节;林水岸融合发展林下经济与康养度假,建森林康养中心、林下露营地、林间步道,打造林水复合休闲旅游目的地。

依托四大水岸结合空间特色塑造六大场景:烟火老街、曲水深幽、乐享乡居、艺术野趣、乡创研学与未来农场,它们互为补充,构成多层次、多功能的生态、生产与生活网络,未来也将结合时令节气举办田园节庆、手工艺市集等活动,丰富场景氛围。

嘉定外冈格隆单元空间意向图

1、织网·串链——泾浜纤网的重生

通过水陆并行的慢行系统,串联各村落与景点,以泾浜水网为骨架,构建步行、骑行与水上交通相结合的慢行系统,并规划三大主题游线,形成“全域可游、场景互联”的网络。

水陆并行的慢行系统

在这里,多种路线按需选择:“水岸艺术游线”联动水陆,你可以在陆上沿盐铁塘老街骑行至马门村陶艺码头至共享艺术中心,体验艺术创作工坊,配套双程驿站;

马门水岸场景

“林田康养游线”联动陆林,你可以选择沿途经过大陆村森林康养中心,沿林下疗愈廊道徒步至百树园,骑行至巨门村步行至田水船游码头,串联康养、研学、亲子场景;

大陆水岸场景场景

葛隆水岸场景

“古岸怀旧游线”串联人文,你可以步行游览葛隆老街(药师殿、钱氏宗祠)至银杏市集休憩,沿步道至码头体验盐铁塘夜景。其中驿站作为节点,融合休憩、文创、展示等功能,形成可达性强、体验丰富的城乡融合路径。

2、筑岸四韵:重塑水岸生活

古水岸聚焦葛隆村与甘柏村,依托盐铁塘历史河道与文保资源,以“烟火老街”为核心场景,重塑600米岸线空间。通过修复古码头、增设亲水平台、活化一街九巷巷弄系统,重现昔日市井繁华;药师殿河岸结合中医药文化打造药食花园与养生公园,银杏市集围绕百年古树形成文创消费节点,构建集历史文化、中医康养与非遗体验于一体的“嘉定沪派江南北门户”。

葛隆沪派江南生活场景图

新水岸覆盖泉泾村、施晋村与巨门村,定位“上海农业研学样板”,打造“未来农场”与“乡创研学”场景。依托数字化无人农场、高标准农田与蜡梅园,引入Future农场驿站、新农直播基地与人才公寓,推动科技农业、电商展销与自然教育融合发展,形成“高标准农田+”试验场和农业品牌孵化地。

田水岸对应施晋村、巨门村与马门村,以“乐享乡居”和“艺术野趣”为主题,塑造“嘉定艺创新农居”。通过改造沿水民宿、建设共享艺术中心与美育产学研基地,吸引艺术家驻村创作;结合农田肌理与泾浜纤网,打造大地艺术节、陶艺工坊与田园剧场,形成艺术介入乡村的开放式社区。

乡野林间打造意向

林水岸以大陆村为核心,构建“曲水深幽”场景,打造“上海郊野秘境度假目的地”。依托百树园、月亮湾庄园与曲水林涧,设置森林康养中心、乡野民宿与多层次林下体验系统,发展生态漫游、水上休闲与健康疗愈功能,形成林水相融、静谧深幽的天然休憩场域。

全年推出田园节庆、手工艺市集、农事体验与水岸运动,使葛隆成为“可游、可学、可居、可创”的生活之地。

当前,从整个单元全域均衡发展的角度进行建设时序安排,将最能体现曲水泾浜、纤网意向的马门村片区划定为首发项目启动区。马门首发区域位于嘉定外冈葛隆单元的西南角,范围为1.98平方公里,以瞿门河、练祁河、顾浦、吴塘作为四至边界,项目中心为马门村,北侧部分为巨门村。

嘉定葛隆单元首发区域规划蓝图(图片来源:三师联创团队)

结合林、田、水、村进行全域设计。将以沪派江南引领,以全域土地整治和乡村振兴示范村为抓手复合打造乐享乡居与艺术田野两大场景,强化“百亩自然林,千亩蜡梅园、四里秀田路和三里水岸游”的独特“水岸艺术村”的空间意向特征。

乘一叶乌篷船掠过泾浜浅滩,指尖轻触带着凉意的水波,岸边芦苇在风中轻摇;登岸后踩着林下落叶前行。偶尔驻足亲水石阶,看孩童在浅水区追戏游鱼,或在林下空地支起长桌,听‘老大人’讲当年在盐铁塘放网捕鱼、在银杏树下晒谷的旧事。镜头里既有乌篷船划过田水的涟漪,也有林下亲子嬉戏的剪影,每帧画面都藏着葛隆‘水绕林生、人在景中’的韵味。

林田水村全域设计

通过打造林湿复合生境空间,艺术赋能农田与田间道路,整体提升马门河两岸的风貌以及各类功能产业项目的升级,未来首发区将是一幅能展现田野艺术和乐享乡居的沪派江南画卷,在田野上承载着人们的精神寄托,在乡村里孕育着人们的艺术梦想。

(1)葛隆记忆怀古

“三师联创” 团队以 “记忆唤醒” 为核心,发起 “悠悠盐铁,葛隆怀古” 行纪活动,将无形的村落记忆与有形的空间肌理相连,推动历史文化的活态传承。活动特别邀请村中十位年逾古稀的 “老大人” 作为 “记忆向导”,围绕 “盐铁塘故道” 与 “葛隆老街” 两大地理记忆点,引领葛隆村幼儿园的小朋友、访客及村民开启沉浸式漫步 —— 沿老街青石板路徐行,望老盐铁塘水波流转,听长者细数昔日 “船来舟往、车水马龙” 的繁盛景象,在村间烟火中感受古今风貌的交融共生。

中秋佳节之际,团队更以镜头为笔,为村民免费拍摄纪念照,将淳朴笑颜与乡风野趣、田园景致一同剪辑成影像,既为村民送上饱含温情的节日礼物,更定格下人与家园的深厚羁绊。在与 “老大人” 的深度对话中,团队进一步梳理出人文建筑与空间的关联、村庄历史变迁的脉络,更提炼出人与人、人与建筑、人与空间之间的非物质文化与情感因素,正成为设计与传承相融的核心养分。

“悠悠盐铁,葛隆怀古”行纪活动

(2)艺术生于马门

依托“三师联创”的跨领域优势,团队以马门村为载体,搭建产学乡创平台,让乡村实践成为文化传播的鲜活样本。联合高校开展调研与专题设计课,有学生深入挖掘马门村“自下而上”的发展脉络,将村落变迁、空间演化与治理实践转化为深度研究课题。该课题更登上中国城市规划年会的交流舞台,通过学术探讨让这一乡村振兴的独特案例走出葛隆、走向更广域的行业视野。这种“实践沉淀—课题提炼—学术传播”的联动模式,既为高校提供了扎根大地的研究素材,更让马门村的乡创经验成为可借鉴、可推广的沪派江南振兴范式。

马门村的课题登上中国城市规划年会

葛隆的故事,是一部水与人的共生史。未来的“古岸新生”,不仅是空间的再造,更是生活方式的焕新。古岸新生,将江南的诗意与都市的活力交织成画,让居民与游客都能在水岸之间,触摸历史、感受当下、拥抱未来。

(供稿:上海大学上海美术学院团队(联合上海上大建筑设计院有限公司)刘勇、王海松、孙梦喆、沈滢,联合同济大学建筑城规学院团队俞泳、董楠楠,SWA景观设计公司吴兆杰、高逸雯;

图片来源:文中照片与分析图除特别标注外皆由三师团队拍摄与绘制)