我局官微“上海统计”已开设专栏“理论应用”,内容聚焦前沿理论、立足全球视野,以传播现代统计方法、实践和成功案例为主,助推统计人科研水平提高和统计事业的改革发展,欢迎大家及时关注分享。 本期推送“消费统计体系的国际比较”。消费,是最能直观反映经济运行质量与社会发展状况的变量之一。统计消费,不仅是计算“花了多少钱”,更在于理解“花在何处”与“为什么这么花”。在数字经济深度演化和全球经济结构频繁调整的今天,消费行为呈现出高度个性化、平台化与跨域流动的新特征,也对消费统计体系提出更高要求。不同国家在统计制度、方法与数据治理方面各具特色,进行系统比较,有助于为中国构建现代化、科学化、动态化的消费统计体系提供可行借鉴。

国际消费统计体系的制度框架

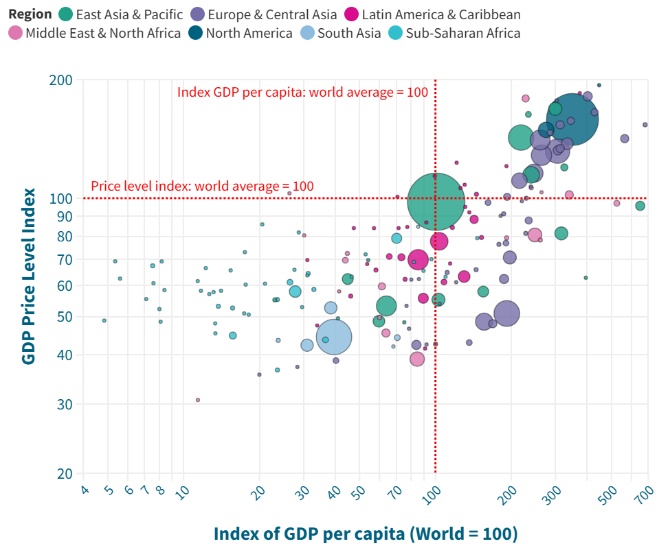

自1953年联合国首次发布《国民经济核算体系》(SNA)以来,统计方法经历了多轮修订与标准演进,逐步确立了全球公认的核算框架。但尽管如此,不同国家在分类标准、统计频率等关键问题上仍存在差异,导致数据缺乏可比性。 2021年,联合国和世界银行共同推进的国际比较项目(ICP)覆盖176个经济体,发布了包括实际个人消费(AIC)和购买力平价(PPP)等关键指标,揭示了GDP与居民消费之间可能存在的显著错位。例如,中国虽在按PPP计算的全球GDP中占比达19%,但其AIC仅占11%,这意味着经济总量优势未必能同步转化为居民消费能力,提示了消费统计在测度“可支配性”层面的挑战。 图1 2021年全球各经济体GDP PLI与以PPP为基础的人均GDP指数的气泡图 图1两条虚线交叉点处最大的圆形代表中国。可以看出,作为按PPP计算的全球GDP最高的国家,中国两项指标均处于世界平均水平左右,右上角的美国两项指标均处于世界领先水平。此外,该报告指出,高收入国家的AIC通常是全球平均水平的3.5到4倍,而中低收入国家虽然GDP份额快速增长,但居民的可支配消费却明显滞后。这不仅反映了经济发展的不平衡,也对统计方法提出了更高要求——只有真正准确捕捉到居民的生活质量,统计数据才能为政策制定提供有力支持。

美国的消费统计体系强调模块化设计与数据联通能力,由BLS(劳工统计局)主导的消费支出调查(Consumer Expenditure Survey,CEX)与价格指数体系高度协同。2023年CEX更新增加了线上消费、订阅服务、绿色消费等新类别,并通过税务信息与银行卡数据实现对居民消费路径的微观追踪,为应对平台化与非现金化趋势提供了技术模板。 欧盟统计局(Eurostat)主导的家庭预算调查(HICP)体系则在标准一致性与跨国可比性方面具有领先优势。其家庭预算调查体系通过SDMX数据标准(数据交换技术规范)提升了统计元数据的统一性与结构可移植性,支持成员国在数据主权保留的同时实现维度对齐、频度同步的协同机制。这种分权协同的模式,对中国各省市推进区域消费统计体系具有启发意义。 日本的统计体系则以制度连续性与样本代表性为优势,家庭收支、生计与物价调查三位一体,形成稳定的长期追踪结构。尤其在老龄化背景下,其对高龄家庭与代际消费流动的研究广受国际认可。

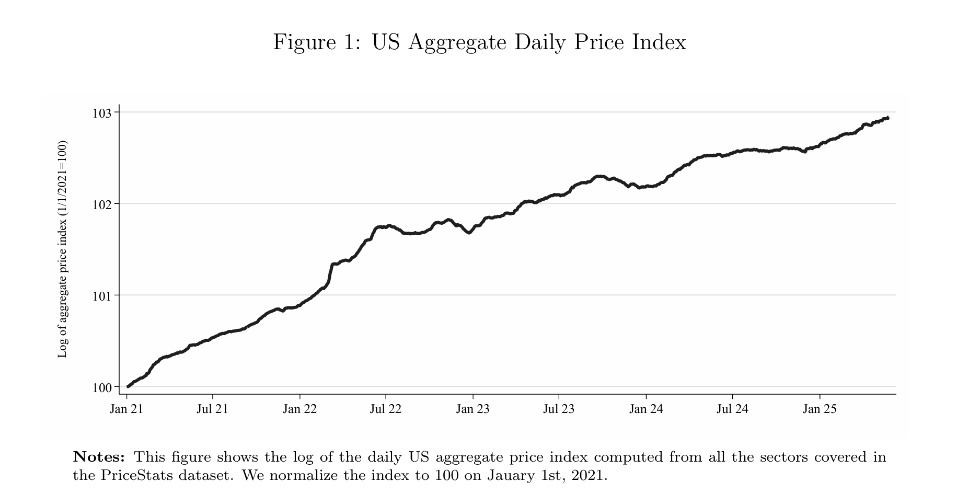

中国目前的消费统计体系以住户调查、社零总额与价格指数为三大支柱。尽管长期积累了大量数据,但在样本维持、结构细化与跨系统集成方面仍存在明显短板。近年来,部分地区已探索电子问卷、扫码登记、平台数据对接等技术路径,然而统计体系的“纵向更新”仍未完全带动“横向打通”,导致微观数据利用效率不足。 此外,在高频统计方面,中国尚缺少类似BPP(Billion Prices Project)那样系统性利用电商数据的机制。该项目由Alberto Cavallo与Roberto Rigobon于2008年创立,通过抓取电商平台价格形成日度通胀指标,极大提升了价格统计的时效性与敏感度。虽然项目已于2016年停止公开数据更新,但其研究方法在哈佛商学院定价实验室(Pricing Lab)得以延续,重点关注在线价格与通胀趋势的结构性关系。 图2 美国2021年1月至2025年3月期间的综合日度价格指数 图2展示Alberto Cavallo等人在2025年3月发表的一项研究成果,直观呈现美国2021年1月1日至2025年3月期间的综合日度价格指数走势。该论文揭示疫情、关税战等特殊时期线上线下价格之间的结构性断裂,对如何针对中国平台消费结构显著但传统CPI反应滞后的现状改进统计方法提供了重要启示和现实路径。

第一,推动区域ICP本地化试点。以上海都市圈为例,构建涵盖AIC与PPP指标的区域级消费能力评估机制,有助于精细呈现区域内生活负担与可支配水平的真实结构,从而弥合“统计平均”与“实际感受”之间的落差,为精准治理提供底数依据; 第二,建设“高频消费价格指数”体系。可整合本地电商平台、物业水电账单、商圈扫码设备等数据源,借鉴BPP方法构建动态、灵敏的价格跟踪系统,提升统计对短期变动的响应速度; 第三,建立公共数据的标准化共享平台,推动元数据封装、语义标签统一和跨系统接口标准,强化数据互联互通能力; 第四,聚焦结构性异质性指标设计。围绕新中产、银发族、数字原住民等细分群体,开发弹性强、适配性高的统计模块,捕捉新消费趋势与潜在政策需求。

消费统计的现代化不仅关乎指标之变,更涉及统计范式的重构。它要求我们从产出导向转向结构导向,从静态观察迈向动态追踪,从部门分治走向平台协同。它不仅是经济学意义上的基础输入,更是国家治理在数字时代对微观生活感知力的重要考验。

责编:薛依宜