在梧桐掩映的番禺路上,一间仅有6.5平方米的原木色小屋安静地立于人行道旁。若不仔细留意,很容易错过这个被居民们亲切称为“一米集市”的微型空间。2019年起,这里成为了新华路街道幸福居民区的一个便民服务点,提供简单的社区服务。今年初,随着“空间觉醒实验室”艺术策展团队的入驻,这处方寸之地开始了一场新的蜕变,用创意与温情重构城市边角料,书写着社区生命力觉醒的故事……

艺术点亮角落,

普通人成为社区艺术共创者

“一米集市”曾是一个闲置的老旧公用电话亭,2019年被幸福居民区改造为便民服务站,提供量血压、理发、健康咨询等暖心服务,使其成为了周边居民生活中熟悉的社区角落。然而,随着时间的推移,不少居民提出了更加多元化的期待——希望这个小小的空间不仅能提供基础服务,还能成为丰富市民文化生活的载体,举办展览、手作、文艺交流等活动,真正变成社区文化生活的“暖心客厅”。

这一诉求与幸福居民区党总支、居委会丰富“一米集市”服务内容的想法不谋而合。恰逢此时,“空间觉醒实验室”团队正在寻找一个已有社区基础、具有一定人流和信任度的小型空间,开展艺术赋能社区的探索,“一米集市”便进入了他们的视线。

“这里不仅是简单的便民服务站,而是让每个普通人都能成为空间主理人的艺术舞台。”走进“一米集市”,屋内原木色的墙上张贴着参观者留下的便签纸,每一张都承载着不同的故事与情感。“空间觉醒实验室”发起人Jenny一边和记者介绍团队,一边细心地将每一张便签纸抚平。

Jenny曾任职于西岸美术馆,如今,她正带领由资深建筑师、设计师和策展人组成的“空间觉醒实验室”团队,探索城市微更新之路。曾经的工作经历,让Jenny深知艺术与公众之间的距离感,希望通过潜移默化的方式打破这种隔阂,让艺术真正走进日常生活。焕新版的“一米集市”便是他们与街区居民、商户、白领以及新就业群体共同的作品。

改造过程中,“空间觉醒实验室”团队保留了“一米集市”空间原有的结构,仅通过暖色调灯光、可移动展墙和灵活的陈列系统,就为这个狭小的空间注入了新的艺术活力。而这里最大的特色,并非硬件的改造,而是以一场场扎根社区的活动,让社区居民成为艺术创作的主角。

今年初,“空间觉醒实验室团队”推出“展览孵化计划”,鼓励没有策展经验的普通人自主策划展览。广告从业者李然策划的“飞鸟集”鸟类主题展成为了第一个轰动社区的尝试——6天的展期,超过2000人次涌入这间小屋。孩子们踮起脚尖观察画作中的细节,长者在展品前驻足良久,爱鸟爱好者甚至带来自家的鹦鹉,与众人分享与鸟儿相处的趣事。展览衍生出的飞鸟徽章、羽毛书签等文创产品,也很快被抢购一空。“更令人感动的是,撤展当晚,住在附近又二村的一个小女孩一直等到深夜11点,只为帮助策展人收拾展品。这一刻,让我觉得所有付出都值得,”李然感慨道,“艺术真正连接了人与人”。

居民王阿姨是这里的常客,她告诉记者:“以前这里就挺热闹,每周都能量血压、咨询健康问题。现在更加丰富多彩了,已经成了我们社区的‘网红’。我每天接送孙女放学都会特意绕过来看看。上次的飞鸟展,我孙女看完回家画了整整一本鸟的图画。”

多元网络重构社区生态,

6.5平方米成为“社区能量转换器”

“这里像块磁石,把散落的能量聚集起来。”幸福居民区党总支书记丁晨佳在“一米集市”项目推进会上说。她介绍,在新华路街道党工委的指导下,居民区党总支充分协调各方资源,为项目提供场地维护、基础物资供应等人力、物力支持。目前,除幸福居委会管理的居民志愿者团队外,“空间觉醒实验室”也通过线上渠道招募了30余位志愿者,让空间实现了每天10小时的常态化开放,更让不同年龄、职业和背景的人们在此找到了交集。

今年以来,前互联网公司员工陈默在“一米集市”举办了“35岁重启展”,用100张手绘卡片讲述自己转型自由摄影师的心路历程;留学生林悦将留学期间的200封家信制作成装置艺术,引发众多年轻人的共鸣;退休美术教师刘女士担任志愿导览员后,发现自己的生活重新充满活力,“每周来这里与大家交流,让我找回当年教书时的感动。”她边整理展台上的宣传册边说。

一米集

《共感之境——画布中的我们》特展期间

小女孩在墙面上创作

更令人惊喜的是,附近企业的市场总监主动帮忙撰写策展文案,程序员利用业余时间展示陶艺作品,大学生志愿者协助管理社交媒体账号……这个不足十平方米的微小空间,打破了职业与身份的界限,让每个人都能找到参与的方式。

边角料空间开启良性循环,

从服务站到“创意引擎”的转型实践

通过巧思与创意,“一米集市”打破传统社区服务站的局限,以低成本的“软性升级”策略、“微改造+强内容”的创新模式,实现了从服务站到“创意引擎”的价值跨越,焕发新生。

与传统社区空间不同,“一米集市”还形成了“创作—展示—收益”的良性循环。策展人可以通过文创销售获得收入,居民们的参与热情也因此持续高涨。内容运营上,“一米集市”则跳出传统艺术框架,更注重展品的“人情味”。无论是陈默的手绘卡片,还是林悦的邮件装置,每件展品背后都藏着真实的故事,充满了让人暖心的烟火气……

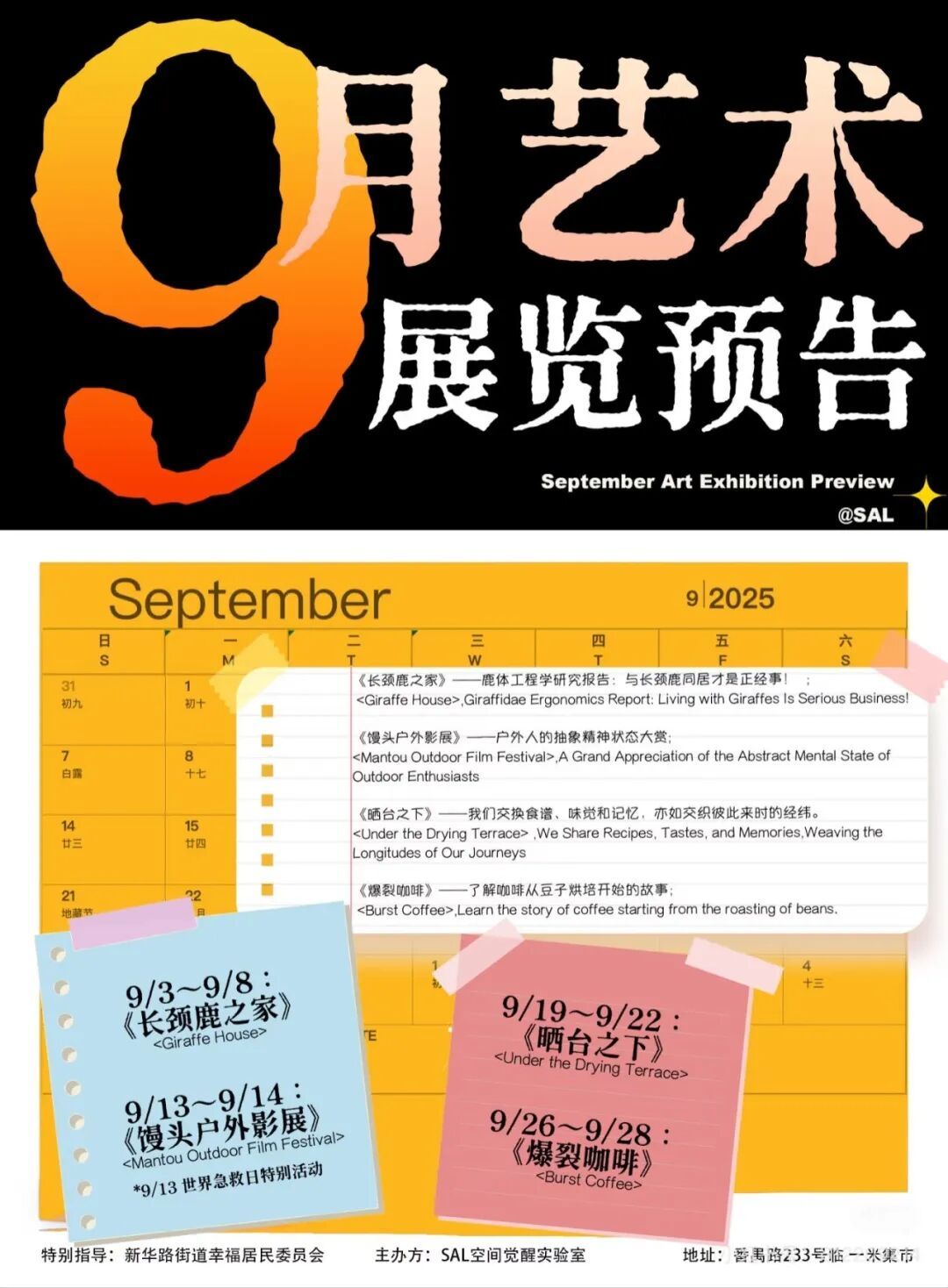

这种基于情感共鸣的社区经济模式,让6.5平方米的空间释放出远超物理限制的能量。居民创作推动内容更新,人流增长促进文创转化,使小投入激发出了大活力。目前,“空间觉醒实验室”团队正在策划“流动展厅”项目,将社区中成功的展览引入商场、写字楼等更多公共空间,让艺术走进更多人的日常生活。

夜幕降临,“一米集市”的暖黄色灯光再次亮起。新的策展人正在精心布置下一场展览,墙上的留言纸条在微风中轻轻摇曳。这个仅6.5平方米的城市小角落,正以艺术为媒介,以社区为根基,书写着城市更新中的温暖故事。或许,小屋的下一个策展人,就是你?

部分资料及图片来源于幸福居民区、空间觉醒实验室

撰稿/摄影:甘力心

编辑:陈 莎

责编:王 博

*转载请注明来源于“上海长宁”