徐洪杰,一位用15年建成上海第一个大科学装置上海光源、又用16年拓荒我国新一代核能技术的上海科学家,9月14日8时15分与世长辞,享年70岁。

徐洪杰一生淡泊名利,一直说“作为共产党员,就得多为国家的未来着想”。

事业未竟,斯人仙逝。他留下的科学与精神财富,永远值得铭记。

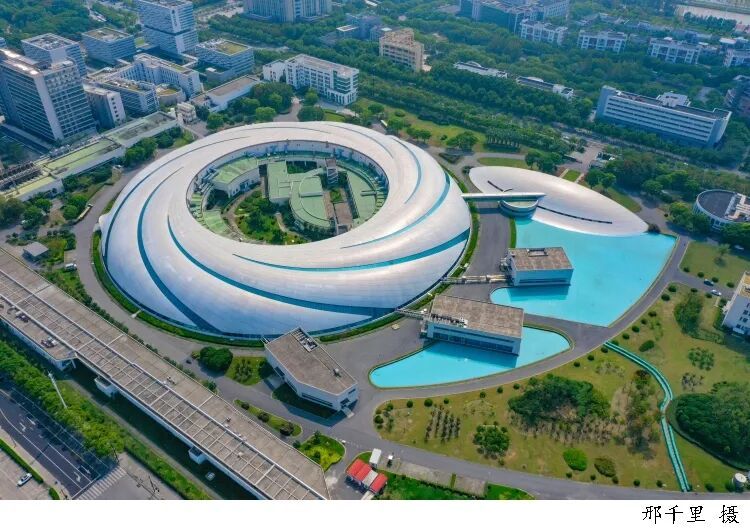

作为上海的科创地标,上海光源这座光芒四射的“鹦鹉螺”如今可谓家喻户晓。徐洪杰就是那个带领团队将它建起来的人。

从工程预研到立项建设,整整15年,克服经验缺、技术难、工期紧等种种困难取得成功,这支队伍靠什么?徐洪杰的回答是“靠党的思想政治工作”,由此激发出每个人的精神力量,大家拧成一股绳。

就在上海光源建成之际,徐洪杰受命转身投入我国新一代核能系统——钍基熔盐堆核能系统的研制。又历经十多年,技术完全自主可控、世界唯一建成并运行的熔盐堆第四代核能系统——2兆瓦热功率液态燃料钍基熔盐实验堆(TMSR),已在甘肃武威加钍运行。目前,技术团队正与国内核能企业合作推动钍基熔盐堆的工业示范应用,而上海也将成为供应链基地。

今年70岁的徐洪杰,最大的愿望就是看到这种清洁、安全、高效的核能为解决国家能源战略需求,实现“碳达峰、碳中和”目标提供强大的科技支撑。

从生产大队长到光源总经理

高中毕业后,徐洪杰来到河南柘城县插队。1976年,县里委派他到一个最穷困的生产队当队长,这一年不到的生产队长生涯令他印象深刻。

按照“抓紧时间改变这个生产队面貌”的要求,为了弥补当年小麦歉收,徐洪杰跑公社、跑工厂,办出贷款,又拉来红薯种子、化肥。这段日子,他体会到了责任的分量——农民得吃饭,农村要发展,没有知识和技术,真的不行!

1977年恢复高考,徐洪杰考入复旦大学物理二系,并一口气读到了博士,从此与核物理结缘。1982年11月,刚进入研究生阶段,徐洪杰就被批准入党,随后担任了系里的研究生政治辅导员兼支部书记。

“听党的话,爱国就是要好好读书、好好做实验。”面对在校园泛起的各种思潮和经商热潮,徐洪杰用最朴实的话给物理二系的研究生带来了强大定力,大家都埋头于学习,系里的学生党员队伍迅速扩展。

这两段经历给了徐洪杰宝贵的带队伍经验,当他挑起上海光源的建设重任时,他成为光源队伍里的“谈话专业户”,在最困难的时候稳定住了研发队伍。

“五年,你不做其他研究,专心建设光源。”1995年,中国科学院和上海市政府决定共同建设上海光源,任务落在中国科学院上海原子核所。徐洪杰的导师、时任原子核所所长的中国科学院院士杨福家希望他挑起这副担子。不过,徐洪杰没想到的是,这一干就是整整15年。

15年将上海光源

从蓝图变成创新地标

建设同步辐射光源,对于原子核所的科研队伍来说是个新领域、新课题。时任常务副所长的徐洪杰带领科研团队,在短时间内完成了“从专家变学生再变成专家”的艰难转身。到2001年,几乎所有主要关键技术全部被攻克,一支百余人的技术骨干团队也被组建起来。

2003年,上海光源正式立项。为了能够在合适的时间把合适的人放在合适的岗位上,组织这支队伍出色地完成工程任务,身为所长和工程总经理的徐洪杰殚精竭虑。那段时间,他频繁与骨干们谈心、交流,既探讨业务、研究技术方案,也沟通思想、解决管理和队伍问题。由于谈话频率太高,他被同事戏称为“谈话专业户”。

“无论学风,还是工作作风、团结协作,光源队伍都做到了极致。”令徐洪杰特别感动的是,在机器安装现场,一位工艺员一年内走坏了十双鞋;偌大的工程,加速器近10万个信号接头,在技术人员的反复检查下,无一接错;光源施工期间,曾有价值八亿元的设备同时进场,没有一件丢失……

2009年,上海光源竣工,迄今已运行了16年。这16年间,上海光源的光束线站从最初的7条拓展到40条光束线,共拥有55个实验站,共支撑全国近5000个研究团队的约5万名用户,完成了2万多个实验课题,发表论文逾1.1万篇,其中《自然》《科学》《细胞》等国际顶级刊物论文220多篇。围绕上海光源,一个世界级的光子科学中心正在形成。

走向戈壁,

“16年拓荒”新一代核能

也是在2009年,面向国家能源与可持续发展战略需求,中国科学院决定部署未来先进核裂变能前瞻研究。正当上海光源如日中天时,徐洪杰受命再次“转身”,接下了另一项重大任务——组织开展钍基熔盐堆核能系统研发。

从技术角度看,熔盐堆具有失效安全、无水冷却、高温输出、常压工作等优异性能,而且只有它可以实现钍铀循环高效利用。徐洪杰曾说,中国是一个富钍的国家,钍资源可供核能发电用上几万年,“如果钍基熔盐堆能够推广,有望助力我国实现能源独立”。

这可以说是一个跨越半个世纪的核能“中国梦”。徐洪杰要用自己的另一半人生去实现这个梦想,在“核的领域”,没有“短平快”的捷径可走,“要在这个领域做成事,必须有定力,准备好二三十年就做一件事”。

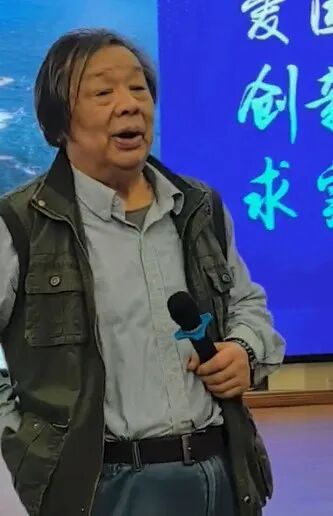

今年5月,徐洪杰在中国科学院上海分院报国讲坛上介绍钍基熔盐堆实验堆最新进展

过去16年,徐洪杰将钍堆的建设队伍从几十人拓展到三四百人,从建设能力平台到“从零开始”研发新材料、新技术,他带领团队创造的“世界第一”“国际领先”“填补空白”不计其数。

徐洪杰说,如果只为科研“交差”,完全可以选择更简单的路线,但TMSR的目标是工业应用,因此他们必须选择更难走的路。在甘肃武威的茫茫戈壁荒漠,这支队伍不发论文,也不申请任何奖项,埋头八年多建设实验堆。终于,2023年10月11日11点08分,实验堆首次临界;2024年6月17日10点12分首次达到满功率运行——这标志着我国拥有了世界上独一无二的钍基熔盐堆(钍铀燃料循环)研究平台。

而那天,恰巧是中国首枚氢弹成功的日子。

如今,在深入推进钍基熔盐堆科技研发的同时,团队正与国内工业界紧密合作,加快推动钍基熔盐堆的工业示范和应用。徐洪杰还在筹划核能“东西联动”的新模式,打造覆盖“一带一路”区域的清洁高效能源系统,为国家能源安全和“双碳”战略提供有力支撑。

来源:文汇报 上观新闻

作者:许琦敏

编辑:拾

↓分享

↓点赞

↓在看