上海位于长江三角洲东南前缘一块年轻的陆地上,是太湖流域不可分割的部分,是一个因水而生,因水而兴的江南水乡城市。

汉乐府中,“江南可采莲,莲叶何田田”,是勾画江南风景的画像。“有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜”,“我本江南人,能说江南美。家家门系船,往往阁临水……微风葭菼外,明月荇藻底……”在柳永、王国维的诗词中,江南被形容为清雅明媚之地。从历代文学和艺术作品中不难发现,水系河道孕育的江南风景优美,历史上风物多样而细致。

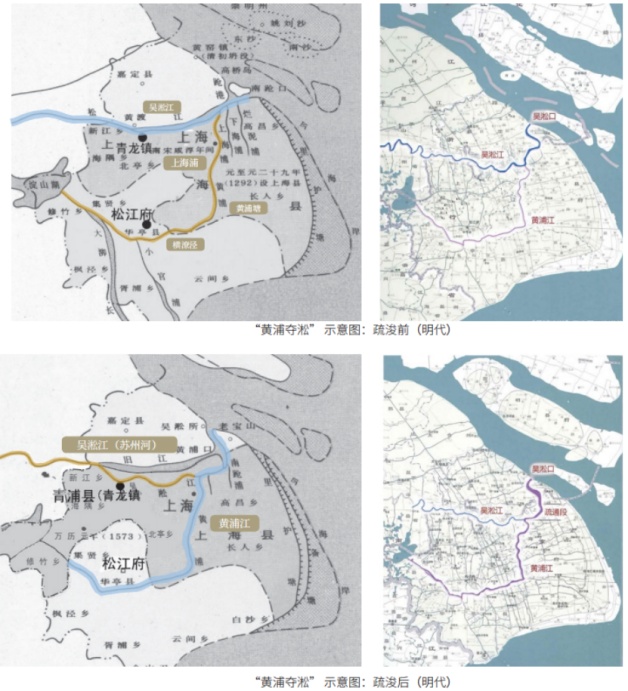

从古今看,在太湖水系中,河流的上游来水苕荆二溪古今无大的变化,但下游去水有着很大差异。受地理环境变迁和人类生产活动的影响,上海地区水系从初期的三江入海,逐步演变为吴淞江水系,后期“黄浦夺淞”之后主要为黄浦江水系。

从地形高程上来看,上海的地势并非完全自西向东、向沿海地区逐渐降低的,在整个长江三角洲南部平原的中心部分(太湖及四周的小湖群)最为低洼,其周边高起的“冈身”地形将此低洼围合成一个碟形洼地,上海的大部分正处于该洼地的东侧。由于冈身及上海的地形地貌环境的差异,历代以来形成了“塘”“浦”“泾”“浜” “滧”“泖”等不同的河流水系名称,既是对水态样貌的描述,又体现了当地人民对待不同水性因地制宜的一种灵活适应。

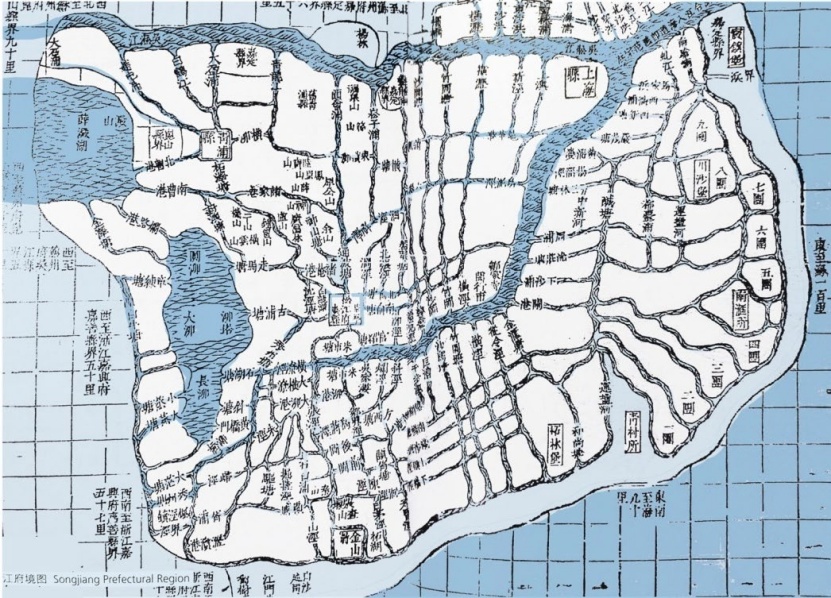

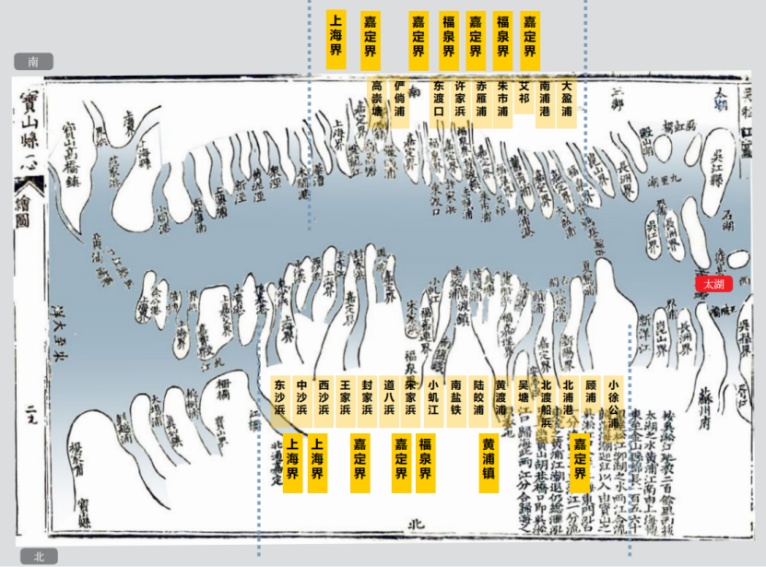

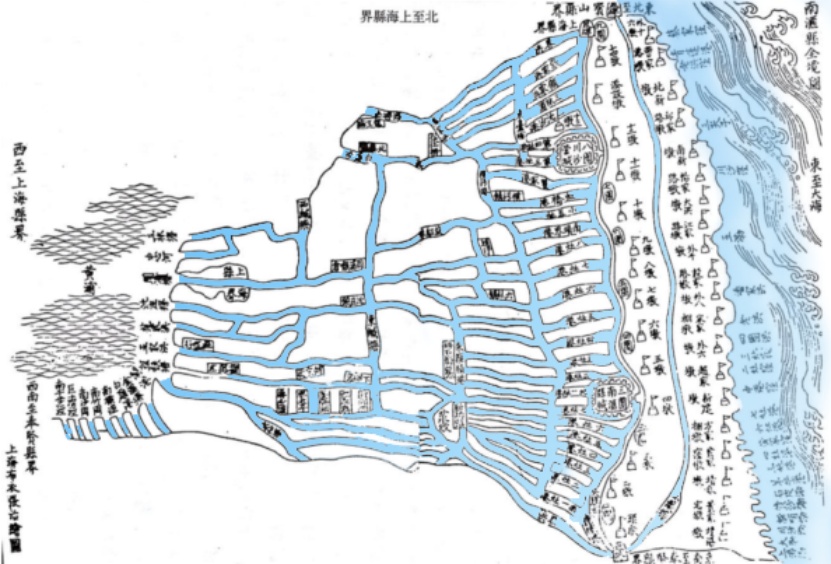

康熙松江府志水系图

上海古海岸线“冈身”在距今约6000年前形成,自西北向东南分布在上海中部至常熟、江阴等地,横贯江南东部。上海地形基本格局以冈身为界,东西两侧的地理环境有较大的差异。大致可分为西部湖沼平原区、东部滨海平原区及河口沙洲淤积区。

据记载,古代上海沿海地区海潮曾经相当强烈,把近海大量的泥沙和介壳类动物残骸冲上海滩,堆积在海滩上成一条高地,其堆积高度逐渐达到最高潮水位。后来人们因为它高出附近的地面,而给了它一个专门名称,叫作冈身。《绍熙云间志》提到松江以南的冈身,“古冈身……在府城(华亭县)东七十里,南属于海,北抵松江,长百里,入土数尺,皆螺蚌壳,世传海中涌三浪而成。其地高阜,宜种菽麦。”

冈身由隆起的数段沙堤组成,高程1.8~2.2m不等。谭其骧教授《上海市大陆部分的海陆变迁和开发过程》提出嘉定县境内除了有沙冈、外冈、青冈三处主要冈身遗迹外,还有浅冈、东冈、伍家冈、蒲冈、涂菘冈、徘徊冈、福山冈七处冈身遗迹。吴淞江以南的冈身,一般在明代松江府文献中记载,提到沙冈、紫冈、竹冈、横泾冈。

这些冈身宽度不一,因为在整个历史时期中,上海成陆海岸并非在同一速度下向外拓展,不同时代的发展速度可能相差十余倍。当冈身以外的泥沙沉积量与本地区地体下沉量和所受海潮的侵蚀量略相平衡时,海岸外延会停滞不前;当沉积量超过下沉量和受蚀量,海岸稍稍先前推进;等到再一次到达平衡时期,开始形成一条新的冈身。吴淞江口水深面阔,长江江流挟带到江口南岸的泥沙比北部滨海沉积下来的泥沙少,当吴淞江以北形成新的冈身时,吴淞江以南仅在原有冈身上增加宽度。因此吴淞江故道南北会形成不同数量、不同宽度的冈身。

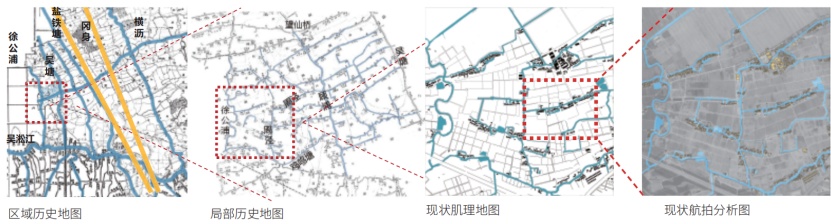

现今由于城市建设,冈身略高于周边已经基本察觉不到,历史文物古迹较少,但是历史上每条线性高冈旁边都有水槽,在古代地图上比对这些水槽河塘的记载,发现现在这些河塘依然存在,因此可以通过“冈塘”河道大致辨认冈身的分布。

冈身中多条高冈、冈塘河道自西而东为线性相邻并列,例如,现在留存的横沥(吴淞江南北均有记载,局部表示为横泾塘)分布在冈身最东一线,其他位于吴淞江以南的南北向河塘有沙港(明清地图记载为沙冈塘)、竹港(明清地图记载为竹冈塘),标志着相互平行的沙冈和竹冈的位置。紫冈水道成一段短斜线,在沙港和竹港中间,南自马桥镇,北达春申塘,它不与沙港、竹港平行,南不到海边,北也不到沪渎故道,可见紫冈是局部的。这条水道,现在并没有紫港之称。不过在这条水道的旁边,恰有紫江、紫兴两村,经相关考证它是标志紫冈所在的水道。

冈身现今大致位置分布图

受冈身的影响,上海的大多数河流吴淞江和众多塘、浦等水流自长江三角洲向东出海需经历一个由低向高的过程——由于外围的冈身高于内部的低地平原,水流以涌涨的方式东流,到达冈身后,需要越过高地,才开始从高向低排入大海。正是太湖和冈身的构成,塑造了独特的水流格局,冈身就像整个太湖流域田地的保护堰,“横亘百里殆若天,所以限截湖海二水,使不相通耳。” 因为冈身的存在,吴淞江及上海流域的塘、浦水系以一种外涨的方式溢流,在涨溢和溢流的过程中,支河水量充足,外潮与其水流相顶托,看似排水困难,却充分滋润了太湖东部,使之成为中国最著名的鱼米之乡。

从上海地形看冈身及水系涨溢关系

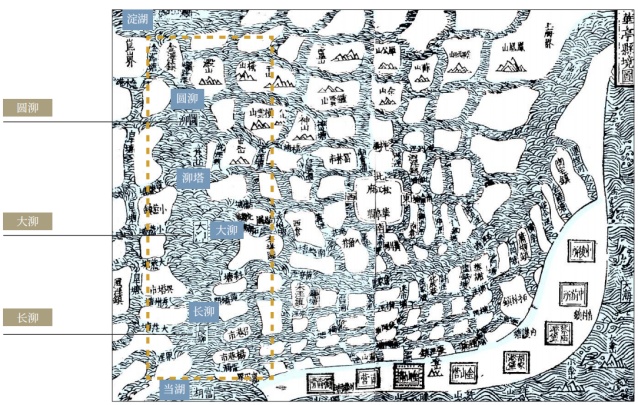

从流域水系的形态上看,冈身以西水网密布,连片湖荡密集,地势低洼,具有浓郁的江南水乡地貌特点,以“泖”“塘”“浦”“荡”等宽阔的河道、大面积水面湿地为主。冈身以东为“高乡”滨海平原,局部水流不畅,形成了曲水“泾”“浜”,适于棉业种植;临近滨海地质更为贫瘠但盐业发达,发展出人工干预下的灶港、盐塘平直水网。长江以北的崇明、长兴、横沙由长江口淤积成为沙岛,大规模的农场开垦历史,原来滧港水系逐渐演变成了平直整齐的水网。在此基础上,上海市规资局近期相关调研提出蓝绿空间基底中,以水乡肌理及周边乡土要素构成的空间地域主要为“六域“,分别是“青西的湖沼荡田、佘山的九峰三泖、嘉北的曲水泾浜、崇明的河口沙岛、浦东沿海的滨海港塘和金山浦南的泾河低地。

在古代江南,太湖下游古代泄水分为三江,均流经上海。“三江”——娄江、松江、东江,其中现代上海的黄浦江、苏州河,其前身分别为古代江南的东江(下游)、松江(吴淞江)。东江,其中东江上、中游的淀泖湖群又被称为“三泖”。

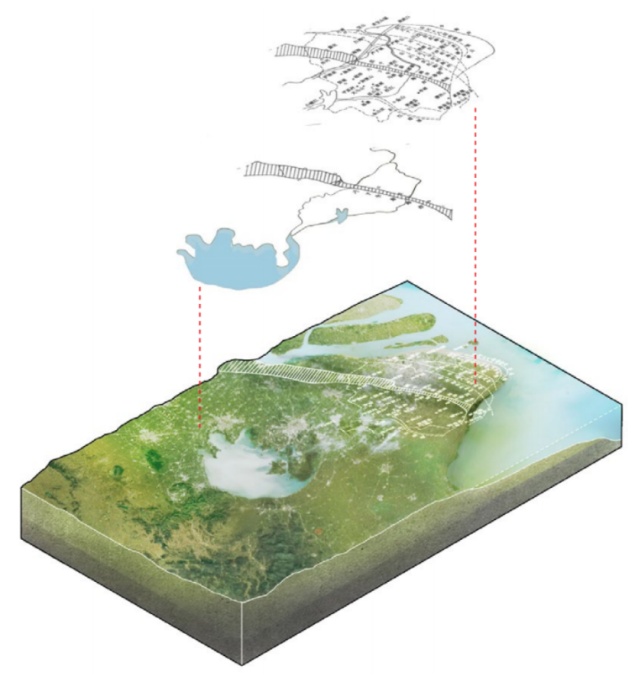

湖泖荡田片区水系分析图

东江,大致位于青浦南部、金山及嘉兴一带。东江,古代又称谷水,因主流出海口堙塞,形成大型的带状湖泊,按其形状分为圆泖、大泖、长泖三段,统称“三泖”(在金山境内为大泖及长泖的一部分),同时仍有支流在杭州湾出海。上游下泄之水,先入三泖,然后进入枳湖,再经金山卫南青龙港入海。

长泖在今金山、平湖之间,因形如长带,故名长泖,今已淤成田。

大泖在今金山、松江之间,因面积较大,故称大泖,今已全部围垦为荡田,亦称泖田。

圆泖在今松江、青浦之间,因泖略呈圆形得名,圆泖今尚存,即今泖河,但面积已缩小。

明正德华亭县志古图中的“三泖”

后期随着东江下游泄水逐渐改道黄浦江,潮汐作用增强,泥沙淤淀,一批大河淹为小河,甚至像枳湖、三泖那样的大湖泊也湮成平陆。同时不少小河却冲刷成为大河,如胥浦塘、大泖港、掘挞泾(今掘石港)等。

胥浦塘,原名胥浦,历史较为悠久,据乾隆《金山县志》记载:周敬王二十五年(前495),吴行人伍子胥,凿胥浦,“自长泖接界泾而东,尽纳惠高(泾)、彭巷(港)、处士(塘)、沥渎(塘)诸水,绝石臼浦”,为金山最早的河道工程。宋、元以后,由于杭州湾出海口多次更易,造成这一地区河流改道,水系紊乱,南部潮感微弱,流速缓慢;北部浊入清出,极易淤淀。明、清以来,胥浦塘在三泖湮塞后,来自浙江平湖方向的水流,汇注青浦,河身日益扩大,遂改称“胥浦塘”。

向南的河道不通畅后,众水汇聚东流,冲刷原有河床扩大,如掘挞泾,河身扩大后,改泾为港,称之为“掘石港”;泖港承接掘石港的中间一段,河身扩大,被称为“大泖港”,掘石港以西一段也就称为“小泖港”。

黄浦江上游泖河航拍

由于修筑捍海塘堰,至唐末,东江的许多向南出海杭州湾的水道被捺断、堵塞。自南宋建炎元年(1127)以后杭州湾出海口先后全部封堵,泖水出黄桥向东直冲大黄浦,加速了黄浦江的形成。随着时间的推移,三泖逐渐淤积。

现今仍有一些历史地名记载了这段历史,如泖塔为三泖地区的古塔,位于泖河中的一个小洲上。旧时,此地属有着千年历史的水乡古镇练塘。有所谓“练塘八景”:三泖行帆、九峰列翠、塔院晓钟、天光古刹、明因夕照、圆通朝爽、西来挹秀、鹤荡渔歌。其中的“塔院晓钟”就是指泖河中的泖塔。塔为唐乾符年间(874—879)僧如海在泖河中筑台而建,后又增殿阁,名澄照禅院。其时的泖河广阔,来往船只都以泖塔为标志,夜间塔顶悬灯,指示航道。有时船泊塔下,寺中僧人汲井水煎茶饷客,还共赏湖光塔景,黎明时登塔观日出,听钟声,则别有情趣。

三江之后的其余部分为吴淞江、黄浦江的水系变化。吴淞江作为太湖下游去水中部干河,即便后期黄浦夺淞,其水流通畅关乎太湖下游各地区的生产生活,因此各朝各代均非常重视对吴淞江的治理,治水专家在吴淞江流域留下了丰富的水利理论与实践经验。

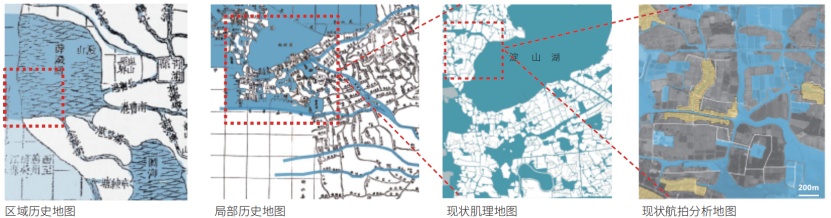

唐代初时吴淞江又称松江,记载“故道深广,可敌千浦”,入海口宽达二十多里,沿江支流旧时有二百余条,南支96条,北支82条,著名的有流经松江府青浦县境内的大盈浦、顾会浦、崧子浦和上海县境内的上海浦、下海浦等十八大浦。清时松江自湖至海河道弯曲,有五汇(大湾子),四十二弯(小湾子)之说,“五汇”是指安亭、白鹤、盘龙、河沙、顾浦。

吴淞江南岸主要是松江府及松江府青浦县、上海县范围。上海县现今主要为市区,因此重点关注乡村郊区的水系,如从光绪《青浦县志》中《青浦县图说》与《青浦县东北境水道图》描述,吴淞江自金家浜始入(青浦)县境,东历赵屯、大盈、顾会、崧子、蟠龙诸浦,支干交流,其谷宜稻,所谓五大浦也。

后期,在顾会浦以东的河浦,逐步淤塞,记载道“顾会而东,水利渐微,潮汐淤沙,几成平陆。岁旱则涓滴绝流,潦则停潴而无所宣泄。水利不修,农田大病。图此者,见吴淞故道不可不亟也。”

清光绪宝山县志中的吴淞江两岸主要塘浦水系分布图

吴淞江北岸主要属于太仓州嘉定县、宝山县管辖,河道多为南北向纵向平行冈身分布。盐铁塘,又称盐铁河,相传西汉吴王刘濞和五代吴越曾先后疏浚以运盐铁,故名。盐铁塘北起江苏江阴,南经杨舍、福山、梅李、支塘、太仓城厢镇,由葛隆入上海市嘉定区域,再经外冈、方泰、黄渡入吴淞江,纵贯望虞河、白茆港、浏河、练祁河、蕰藻浜等。现今盐铁塘长约150公里,其中上海境内长约18公里。

淞北泾浜片区水系分析图

盐铁塘以西为顾浦、吴塘等河流。顾浦南起吴淞江,北流与练祁河、娄塘河相交,经安亭、望新、钱门塘,入江苏省太仓市境,汇吴塘后入浏河。吴塘北起江苏省境浏河,南流穿越练祁河,至蕰藻浜。

练祁河,又名练祁塘,是一条古老的河道,宋时名练圻,又名练川和练渠,也称祁江。据《宝山县续志》载:“或云以澄澈如练,故名”。随着吴淞江和浏河两大河道的萎缩,南北向引排水失其优势,不涝则旱,嘉定更甚,农业种植只能“稻三棉七”,庶家无宿粮,一旦遭灾,陷于困境。据记载,1949年前练祁河等嘉定河流时有疏浚,平均8~9年疏浚一次,需组织统筹沿线跨州县的市镇乡村,集大众之力进行。

南北朝时,吴淞江航道便利,往来海上的商船多由此进出,迅速发展的航运贸易直接促进了后来的青龙港、青龙镇的诞生。青龙镇之名,最早见之刊于北宋元丰七年( 1084)苏州人朱长文(1039—1098)所撰的《吴郡图经续记》,其曰:“昔东吴孙权造青龙战舰,置于此地,因以名之。”

1400年前,青龙镇乃“上海第一镇”。明正德《松江府志》记:“青龙镇在青龙江上,天宝五年(746)置”。唐宋时,吴淞江入海通畅宽阔,青龙镇占了控江连海的地理优势,是“富商巨贾,豪宗右姓”云集之地,被称为“东南巨镇”。到南宋时期,青龙镇因海上贸易的兴盛,市镇规模越发可观,镇上有“三亭、七塔、十三寺、二十二桥、三十六坊”,米芾曾任镇监,任时绘过《沪南峦翠图》、吟有《吴江舟中诗》,细致反映当地自然风光。在镇北的隆平寺,陈林撰于元丰五年(1082)的《隆平寺经藏记》,苏轼等名人也在青龙镇留下了足迹。

沪派江南展览中的青龙镇历史资料图

随着海岸线的扩展,吴淞江的河道也不断延长,河床越来越平,流速越来越小,冲淤能力越来越弱。河道因淤积变窄,水患不断,吴淞水运条件从宋代末期至元代起出现萎缩、淤塞。

在南宋中后期,黄浦塘日渐成长,“昔有东江一道与吴淞江南北分泄,后东江废而海塘为障,黄浦遂成巨浸,惊涛蔽天、弥漫百里”元代吴淞江逐渐淤浅,这为黄浦塘壮大创造了自然条件。

明永乐元年(1403年),太湖流域发生了严重水灾,明朝户部尚书夏原吉奉永乐皇帝之命赴江南治水。明永乐二年(1404年),夏原吉经过实地调查后,决定采用上海县学人叶宗行建议,“濬江通海,引流直接黄浦”的治水方案:疏浚吴淞江,开掘范家浜(今上海外滩至复兴岛一带),上接大黄浦,下通南跄浦口,贯通西面淀山湖水朝东北方向入海的通道。

夏原吉疏浚河道,先征集10万民工在永乐元年(1403年)疏浚吴淞江上游众支流,减轻下游负压。时值盛夏,夏原吉身穿布衣,日夜在工地奔波筹划。侍从为他张伞遮阳,他推辞说:“民众辛劳,我岂能独自安适。”次年,夏原吉又率20万民工开掘大黄浦、范家浜共1.2万丈,形成了由大黄浦、范家浜、南跄浦组成的新河道,史称“黄浦夺淞”“江浦合流”。成功地解决了水患,也连通了海船直接进入上海县城的水路。

航道疏浚自主黄浦江形成后,上海地区的港航重心也从吴淞江逐渐转到黄浦江,而吴淞江则退变为黄浦江的一条支流。

吴淞江与黄浦江演变前后对比图

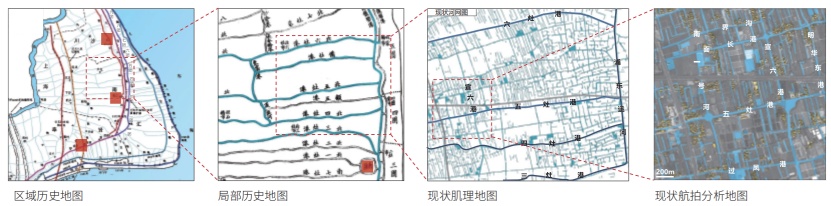

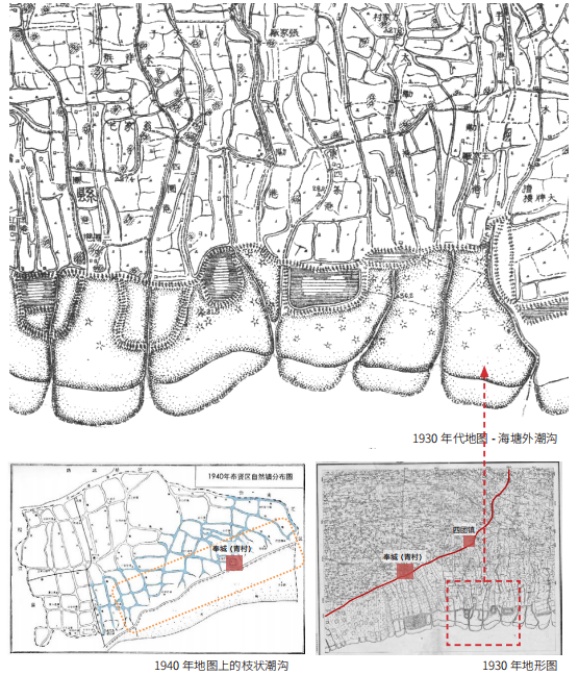

冈身以东的大片滨海地区成陆时间较晚,地质土壤不宜水稻粮食种植,盐业曾经在相当长一段时期内是浦东地区最重要的经济生产活动。浦东的诸多地名、密布的河道多与盐田生产有着千丝万缕的联系。新场、航头、大团、六灶、下沙、三灶、盐仓……盐民开挖大小河道200多条,形成浦东特有的人工水系,大致奠定了浦东“江南水乡”的水网格局。时至今日,一些河道在农田灌溉、航运方面仍发挥着重要作用。

滨海灶港片区水系分析图

盐业生产和农业灌溉是浦东、南汇、奉贤部分地区水系格局建立的主要推动力量。海盐的生产工艺与运输奠定了地区纵浦横港的基本水系格局。为“煮海熬波”制盐,盐民们经过几代甚至十几代人的努力,开挖出无数东西向引潮主河道沟漕,再分支河流南北纵向,进入盐田,久而久之,横向主河道与盐灶相通,这些沟漕就被人们称为灶港。随着陆地不断东移,盐灶也随着不断向东部滨海迁移,原来引潮的沟漕需经不断地挖深、延长,才能达到引潮进灶的目的。

后期盐业式微之后,浦东农业陆续发展,河道水网日臻完善,形成了以纵向干河分段沟通东西向横港的宏观格局。地区支河分级引干河之水入农田灌溉,最终形成一个横纵密布的河网水系。

无论是通密集排列的灶港,还是南北向的盐田支河纵塘,浦东地区的古河道大都为盐业生产与运输服务,致密的河网水系为日常交通提供便利。

清雍正南汇县志中横向灶港分布图

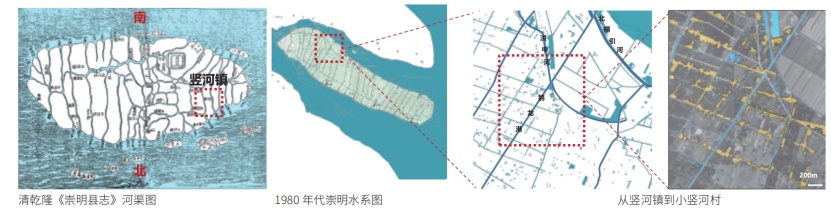

崇明沙岛属于长江河口三角洲地貌,是上海最具特色、也是全球独特的地质景观。崇明成陆时间较晚,记载距今约340年,大约在康熙二十年(1681)后的近20年间,露出水面的崇宝沙、石头沙、瑞丰沙、潘家沙、圆圆沙等几个沙洲在才连成一片。

长江潮汐每日两涨两落,平均潮位差达2米左右。在不规则半日潮的作用下,近岸部分由涨潮流形成潮滩,向海部分在落潮流作用下形成河口沙洲群,历史上崇明沙岛边缘自然形成弯曲的潮沟河流。

崇明岛的水道历史记载有洪、港、滧、河、沟五种。两沙之间流水,日久渐狭,因势利导成渠的称“洪”;入江海之口,有潮汐涨落,可泊舟船的称“港”或“滧”(yáo);在两状交界处掘土成渠,以供蓄泄的称“河”;由乡民自开的田间水道称“沟”。

沙岛滧港片区水系分析图

滧,是早期崇明沙岛边缘潮沟地貌留下的独特景观,反映了长江口区域江水径流与潮汐双重水文交替的作用,在崇明沙岛、海滩沙岸的边缘自然形成弯曲的河口形态。“滧”也是崇明当地独有的称谓。滧后期经过人工疏浚,水利改造,成为长江引水灌溉避潮可泊舟船的河港。康熙《崇明县志·卷三建置》“河港”记载,“滧,自头滧起至十滧止,共十。俱在箔沙。以上俱在县治东。”崇明旧时的河港多为滧港,各滧以数字命名。

崇明地区曾有明显的“滧港”沙洲地貌,形成年代较短,与奉贤地区海塘外的滩涂水系类似,在海潮作用下,民居逐步生活生产,形成了依水而建的潮沟枝状“沙滧鳞田”肌理特色。

奉贤渔洋村、五古村航拍图

近代地图上记载的潮沟枝状分布形态

现今沙岛连片,原来的滧港、潮沟这种水道大部分已无存。近300年,特别是18世纪中叶,长江主泓道南偏以来,崇明岛南岸受冲刷,至1894年加固堤防才遏止坍势。围垦工程的建设,同时也在改变岛内的河网水道情况,包括沿沙洲边缘的潮沟滧港,逐步经过人工建设,疏通取直,再与东西向的南横引河联系,逐步形成现代崇明沙岛的水网体系。

崇明中部小竖河镇的滧港航拍图

水是上海地区地形地貌演变、人居空间构建、人文社会发展的时间和空间主线,水地人的长期作用形成了上海地区独特的风貌特征。从崇明滧港的历史演进,以及前述海塘工程、三泖柘泖的淤浅、吴淞江的治理,可以看到地理环境中水系河道,经过自然力和人力工程的相互作用,进行过塘浦疏浚、圩田种植、水利海塘等不同的建设,形成如今不同的水网形态,由此也影响作物生产、社会地方经济组织结构等。

青西塘浦地区航拍

此外,各水道在江南航运上的价值,学术界重点研究文献包括明清时期几种商业书和商业路程手册如《水陆路程》《一统路程图记》《士商要览》《路程要览》等的商旅资料,对于解读江南河道水运交往、了解上海的市镇交通,不同尺度的河道水系的功能,有很好的辅助作用。近代之后上海发展为东方大港,发达的水网支流、内河航运仍然主要渠道。地处江南水乡的上海地区众多小城镇,所凭藉水网支流,以及水道上的各色航船、砖木石桥,促进乡镇之间的经济联系和城乡之间的商品交流,这是历史上由各小城镇社会经济构成“鱼米之乡”的大江南整体区域的优势所在。丰富的水系河道,以及各地不同的地形地貌影响下形成湖沼荡田、灶港盐田、曲水泾浜或是纵横滧港等,多样的风貌肌理,体现着“天人合一、人水共融”的水乡历史智慧。

(以上资料根据上海规划和自然资源局《上海乡村空间历史图记》、《上海乡村风貌调研纪实》内容进行整理,感谢编写及调研单位提供相关资料)

(供稿:乡村处、文字整理:黄数敏 华东建筑设计研究院历史建筑保护设计院)