本文以青浦金泽为研究对象,从非遗视角解读“沪派江南”语境下的水乡文化基因。金泽镇位于长三角生态绿色一体化示范区核心腹地,其非遗体系呈现 “水—田—人” 共生特征,具有“生产—信仰—生活”三位一体结构。通过对金泽非遗谱系的梳理,包括岁时节庆、生产记忆、生活仪式等方面,展现其文化内涵与特点。以双祥村青苗会为例,展现庙会活动的空间实践、仪式流程、表演体系及组织协作模式,揭示其与地域文化及社区凝聚力建构的关联。研究表明,非遗文化调研能为乡村规划提供历史空间认知框架和发展策略,非遗技艺的创造性转化可为乡村产业发展开辟新路径。

关键词:沪派江南,青浦金泽,文化基因,非物质文化遗产,乡村规划

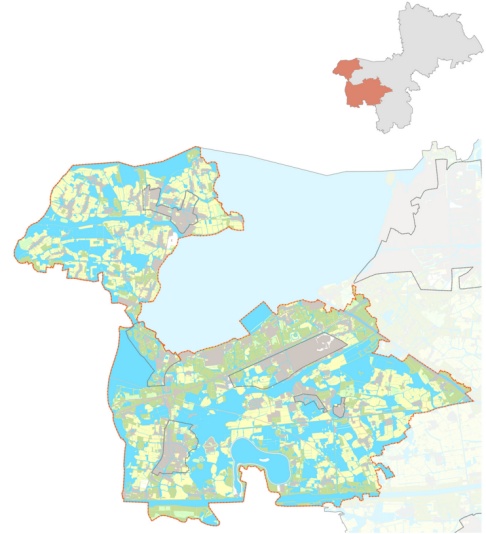

位于长三角生态绿色一体化示范区核心腹地的金泽镇,形似一枚精巧的玉玦,串联起湖泊与河道交织的水网系统;不仅是太浦河、淀山湖与黄浦江三水交汇的战略要冲,更是承载“沪派江南”文化记忆的活态载体。在城市化进程深刻影响传统村落格局的背景下,金泽宛如水中的汀洲,将农耕文明的密码封装于非物质文化遗产体系之中。从漕运船民的祭祀仪式到圩田稻作的生产技艺,从传统纺织工艺的经纬交织到茶馆文化中的人际交往,每一项文化元素都在水乡的肌理中得以传承与延续。

青浦至金泽的非遗群落集中展现了“沪派江南”的流域性特质。金泽镇作为明清漕运枢纽,其杨老爷巡境仪式通过“桥—庙—浜”空间序列保存着长三角水文治理的集体智慧,簖具制作技艺解码了太湖流域“渔稻并作”的生产逻辑,阿婆茶习俗则维系着水网聚落的社交网络。这种“生产—信仰—生活”三位一体的非遗结构,不仅为“沪派江南”研究提供了文化基因解码的关键样本,更通过活态传承的桥庙祭祀体系、土布工艺密码,实证了江南文化空间层积演化的内在机制,成为重构长三角文化共同体的地理锚点。

青浦区金泽镇区位图(来源:《上海乡村聚落风貌调查纪实——青浦卷》)

江南水乡非遗文化是一项内容丰富深远跨学科课题,历史学家、人类学家等跨学科学者已对水乡非遗背后的文化传统进行了深入研究。复旦大学李天纲教授在《金泽:江南民间祭祀探源》中揭示,金泽杨老爷巡境仪式通过“桥—庙”空间互锁机制维系着漕运时代的水利共同体记忆,其年度巡游路线实为明清水文治理的活态地图[1];北京大学赵世瑜教授的《猛将还乡》则将视角放大至更大范围的江南水乡,指出江南庙会本质是“水上人—岸上人”社会关系的空间展演,非遗成为解码聚落空间基因的关键符码[2]。这些跨学科研究中蕴含着非遗的深间属性:其不仅是文化行为,更构成建筑研究的“文化地质层”。非遗由此成为连接建筑物质性与文化精神性的空间语法。

本团队曾在2023年的“沪派江南”调研期间在金泽组织为期一周的跨学科工作坊,邀请历史学家、人类学家、社会学家、艺术史学家等通过田野调查和史料研究,解析金泽非遗的深层脉络;后团队进一步关注金泽庙会文化,以参与式观察和深度访谈为核心方法,通过历时性追踪金泽庙会的仪式空间实践。期间,金泽乡绅叶建生作为报道人,提供了大量有价值的口述资料。基于此,论文试图解析揭示庙会非遗中隐含的“人群互动密码”,为江南水乡聚落研究提供文化地理学维度的新证。

金泽的非遗体系深度嵌合于江南水乡的地理肌理,以水陆交互为纽带构建起生产技艺、信仰实践与生活习俗的文化生态。其非遗传统不仅承载着太湖流域水利文明的集体记忆,更通过空间化的仪式行为与物质技艺,固化着“桥—庙—浜”联动的聚落原型。总体而言有如下三方面特点。

岁时节庆织就信仰经纬。金泽庙会作为长三角地区存续时间最长的民间信仰仪式,每年农历三月廿八与九月初九的香汛,以杨震庙为信仰中心,沿普济桥、万安桥等七座宋元古桥构建起“七星巡境”的空间叙事体系——这种将北斗星象与水乡桥网相结合的仪式设计,通过七桥联动形成“天—地—水”三重维度的信仰场域。漕帮后裔参与的神轿巡游,实则是明清时期“水网治理—商贸流通”双重秩序的活态延续[1];而船拳表演中融合的“浪里白条”、“分水犀”等招式,据载,其或为古代水军所用,源自古代水战中水军驾船作战技术[3]。

生产记忆凝固时间智慧。金泽土布织造作为中国传统棉纺织技艺的活态遗存,其“七十二道工序”体系以物质形态凝固了代际传承的时间智慧,从棉花种植到经纬编织的完整生产链,展现了农耕文明中技术理性与经验知识的深度耦合。据明代学者叶梦得在《阅世篇》中所述,苏州府与松江府所在的江南地区因盛产优质棉花,通过纺织工艺制成的棉布不仅满足本地需求,更远销全国各地。清代嘉庆年间编纂的地方志《松江府志》记载,每逢秋季纺织业生产高峰期,当地棉布市场的日交易量可高达十五万匹之巨[4]。当时民间流传的商贸谚语“买不尽松江布,收不尽魏塘”[5],生动体现了该地区作为全国纺织业中心的繁荣景象。

作为吴歌文化体系的重要分支,田山歌展现出独特的音乐形态特征与文化价值。该艺术形式有机融合山歌、号子及小调等多元音乐形态,在保持吴歌抒情传统的基础上,通过刚健质朴的声腔特质形成显著辨识度。其音乐构成具有三个核心特征:歌词中大量运用具有地域标识意义的上海方言衬词,构建起独特的语音符号系统;旋律线条多呈现下行收束特征,形成特殊的音乐句法结构;传唱主题涵盖稻作生产、爱情叙事、地域风物及日常劳作等多个维度,立体化呈现了江南农耕文明图景。田山歌作为重要的非物质文化载体,为研究上海地区民俗传统、社会结构及稻作文明形态提供了珍贵的音声文献资料[6]。

生活仪式编织情感网络。金泽阿婆茶作为长三角地区保存相对完整的女性社交仪式,体现了“茶”在中国饮茶史上被称为“洁物”,本是没有性别的[7]。在金泽古镇的农耕社会情境下,阿婆茶是具有鲜明性别特征的传统社交仪式。农忙结束后,当地女性群体形成周期性轮流作东的聚会模式,通过空间上的家庭场域转移与时间上的有序轮转,构建起独特的社交网络。参与者以中老年女性为主。活动过程中,女性在饮茶品点的同时,将日常劳作(如针线活)与情感交流、信息交换相融合,在家长里短的话语互动中实现情感维系与社会联结。作为地方文化传统,阿婆茶不仅承载着女性群体的社交需求,更成为维系社区关系、传承民间文化的重要载体,体现出传统乡土社会中基于性别分工的社交文化形态[8]。

青苗会以仪式化的空间实践完整复现了金泽“水利-农耕-社区”三位一体的非遗基因,其巡境路径与明清圩田水利网络的空间同构性,为解码沪派江南“以水治人”的文化密码提供了典型样本。该民俗活动因其独特的文化展演体系与社区整合功能成为具有显著研究价值的文化人类学对象。

庙会是民间文艺的重要生发与发展场域,为曲艺、歌舞、杂技等艺术形式赋予独特审美价值,深受乡村民众青睐。以金山、青浦地区为例,打莲湘作为民俗舞蹈,通过集体舞与歌唱结合,展现丰富肢体语言与民间唱词;宣卷从庙会说唱艺术起步,伴奏形式由木鱼单奏发展为多元民乐合奏,逐步成为广泛传播的文艺形态。

庙会作为地域文化的重要表征,其主题的多元化深刻映射出不同区域的文化特质与价值取向。以青苗会为例,其特有的“走庙”仪式构成了具有鲜明农耕文明印记的信仰实践,通过仪式展演传递风调雨顺、五谷丰登的集体祈愿,彰显出农业社会对自然节律的敬畏与依赖 。而淀西村以纪念爱国诗人王大觉为核心的庙会活动,则体现出地方社群对历史人物的精神追慕与文化传承。尽管不同庙会在主题叙事与文化功能上存在显著差异,但其仪式流程却呈现出结构上的同构性,反映出民间信仰活动在实践层面的普遍性特征与文化共性。

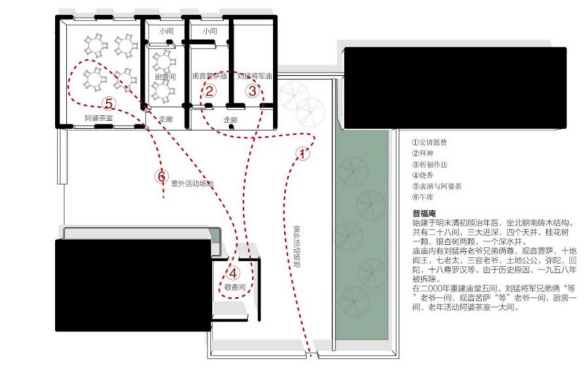

双祥村青苗会的活动场域,依托于普福庵这一历史建筑空间。该庵堂初创于明末清初顺治年间,以坐北朝南的砖木架构,构建起严谨有序的空间布局。其旧制规模可观,三大进深二十八间屋宇,四天井错落分布,辅以桂花树、双株银杏与深水井,形成独特的庙宇生态景观。庵内神龛林立,供奉着从刘猛将兄弟、观音菩萨,到十地阎王、十八罗汉等多元神佛体系,承载着丰富的民间信仰内涵。1958年受历史浪潮冲击,庵堂建筑遭到拆毁。2000年开启的部分复建工程,重塑了五间功能复合的空间,既延续神佛祭祀传统,又拓展出厨房、阿婆茶室等公共活动区域,实现信仰空间与村落社交功能的有机融合。

普福庵庙会流程及空间组织

来源:作者绘

图中清晰展现了笔者观察记录的庙会活动基本流程。村民信众入场后需履行请愿费缴纳程序(60元/人),构成庙会运作的重要资金基础;接着信众有序进入庙宇,依次向供奉的菩萨与王猛大将军神像行参拜礼;仪式进程的后续阶段,主办方会延请周边寺院的僧侣群体,通过法事仪轨的庄重展演,实现民众祈福纳祥的精神祈愿。宗教仪轨完成后,村民随即进入临时搭建的焚香空间敬香祈福;待焚香礼毕,便移步至阿婆茶活动区域,在观赏民俗展演的同时,围坐品茗畅谈。活动持续至午间,众人共同享用预先筹备的宴席,在饮食共享中延续仪式氛围与社交互动。

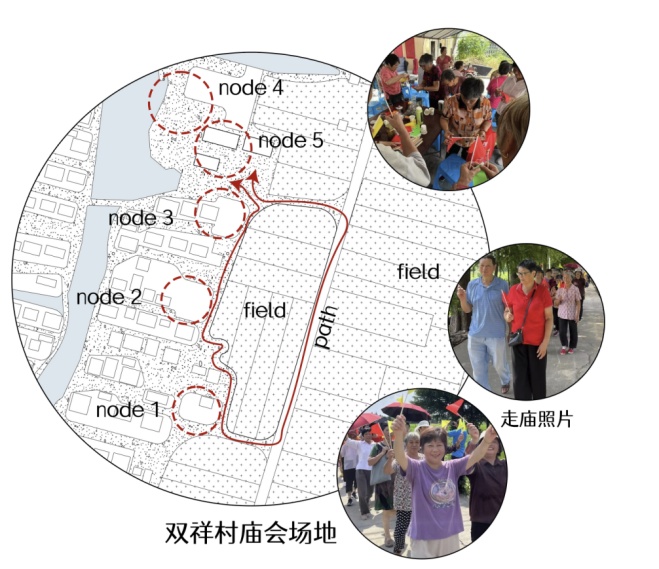

“走庙”活动的举办与否,与当日气象条件密切相关。依据叶建生老师的口述,传统“走庙”仪式以绕村巡游为核心,巡游路线沿途分布着由村民自发设置的摊位,叶老师称其为“地摊文化”;随着时代变迁,当下的“走庙”仪式规模较历史时期显著缩减,活动范围局限于庙会场地周边的田间区域,仪式的隆重程度已不可同日而语。

青苗会走庙路线及现场照片

来源:作者绘

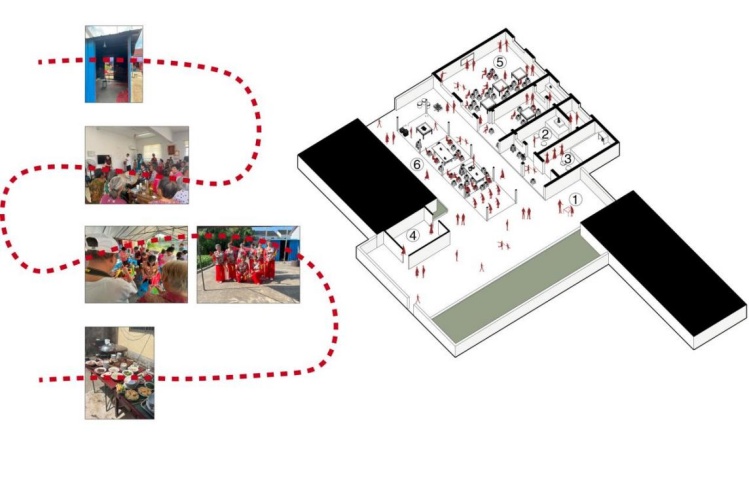

庙会场域中,表演活动与村民行为的互动图景同样值得探究。节庆期间,村民群体呈现出异于日常的松弛状态,其行为模式呈现多元样态:有人沉浸于民俗表演的观赏之中,有人投身于志愿服务的组织工作,还有人围坐茶席谈天说地。这些不同行为选择相互交织,共同构建起充满活力的社交互动网络,展现出庙会作为集体活动的独特凝聚力。

庙会表演体系深度融合地域文化基因,集中呈现江南丝竹、宣卷说唱、打莲湘舞蹈等多项非物质文化遗产。这些传统艺术形式通过现场展演,将地方文化特质生动传递。尤为引人注目的是,主办方特邀本土非遗传承人驻场献艺,以专业精湛的演绎,搭建起非遗文化与民众之间的近距离交流平台,使观众得以沉浸式感受传统文化的独特魅力。

在庙会活动的组织与参与过程中,村民群体形成了功能互补的协作模式。部分村民自发承担志愿工作,从茶水供应到餐食筹备,以细致入微的服务确保活动有序开展。与此同时,另有村民相聚于阿婆茶间,在茶香氤氲中展开交流互动。这种差异化的参与方式,既满足了庙会活动的实际运营需求,又通过社交互动深化了邻里情谊,有效促进了社区凝聚力的提升与和谐氛围的营造。

青苗会人群活动示意图

来源:作者绘

此外,从人类学视角来看,如赵世瑜的研究揭示了“猛将崇拜”等江南民间信仰如何交织着地方社会的权力结构、经济关系与集体记忆。在这一背景下,青苗会作为农耕社会的典型祭祀活动,其场所不仅承载着祈求丰收的仪式功能,更是社区权力网络重构的关键场所。青苗会的组织与运作,依赖于宗族、乡绅与普通村民的紧密合作,其场所设计巧妙地反映了这种层级关系;同时,场所的设计也考虑到了固定祭祀与流动巡游的兼容性,体现了赵世瑜关于“行祠”空间流动性的观点[2]。同时,江南的祭祀空间融合着多重文化层次,青苗会场所的选择便蕴含了地理风水、历史记忆与生态智慧的复合逻辑。这些场所往往靠近水源或农田,通过保留自然符号来延续“人神共居”的生态观。祭祀流程的空间使用,如绕行路线、神龛朝向,可能暗合传统宇宙观;设计上亦通过轴线、围合等手法强化了仪式感的时空叙事。

传统节庆作为独特的空间实践范式,其空间属性呈现二元维度的特征。在物质空间层面,这类文化活动对场地的功能复合性要求显著,多选址于村落核心区位,将宗祠群落、庙宇前庭、交通干道及公共广场等兼具开放性与集聚效应的空间纳入活动范畴。在认知建构层面,则通过周期性的仪式展演深化空间意涵。以青浦金泽为例,当地年度巡境仪式以游神路线为纽带,有机串联桥梁、庙宇等空间节点,形成“桥庙共生”的叙事逻辑,使参与者在仪式行进过程中,通过身体感知完成对地域边界与水系脉络的沉浸式认知。

这种空间与文化的互动机制展现出显著的再生产效能:庙会活动以周期性的仪式展演,将日常的街巷道路、桥梁设施转化为承载集体记忆的神圣场域。例如金泽古镇的古桥群落,经由巡游仪式的反复实践,逐步沉淀为具有精神象征意义的文化地标;反过来看,既有的地理水系与建筑空间,则为庙会活动提供了具象化的叙事场景与展演舞台。两者在长期互动中形成双向塑造的动态平衡关系,使得空间载体与文化实践彼此赋能、相互定义。这种独特的空间实践范式,实则构建起地域文化传承的编码体系与传播网络,持续推动地方文化基因的代际延续与创新发展。

非遗调研为乡村规划提供了历史维度的空间认知框架与发展策略指引。通过系统梳理非遗活动与乡村空间的关联,规划者能够精准识别传统水利设施、公共活动场所等历史空间要素及其功能逻辑。如青苗会的巡境路线暗含古代水利系统的空间布局,反映了先民依水而居、因势利导的生存智慧;庙会活动长期固定的举办区域,则形成了村民公共生活的核心场域。这些发现为乡村规划划定历史空间保护边界、优化公共空间布局提供了重要依据,有助于在规划中保留和延续乡村的空间肌理与文化脉络,避免因无序开发破坏原有的空间秩序与文化记忆。

而非遗技艺的创造性转化,更为乡村产业发展开辟了新路径。土布工艺可开发文创产品,簖具捕鱼技艺能融入生态旅游,构建起 “非遗体验 + 农产品销售”的特色产业链。这种发展模式既实现了传统文化的活态保护,又创造了就业机会,促进村民增收,达成文化传承与经济振兴的良性互动。

在金泽,非物质文化遗产的保护传承并非对传统的机械复刻,而是将千年生态智慧转化为当代文明对话的独特语言。田山歌中先民观测水文的经验结晶、庙会巡境里人地关系的伦理准则、土布纹样中蕴含的生态密码,共同构成了活态传承的文化基因库。金泽非遗如同奔涌的太浦河水,在传统与现代的激荡中生生不息,既坚守着 “沪派江南” 的文化根脉,又在长三角生态绿色一体化进程中,彰显出激活地域文明、推动可持续发展的强劲动能,为传统与现代的共生共荣提供了极具价值的实践样本。

参考文献:

[1] 李天纲. 《金泽——江南民间祭祀探源》[J]. 读书,2018,(2): 92.

[2] 赵世瑜著. 猛将还乡 洞庭东山的新江南史[M]. 北京:社会科学文献出版社,2022.

[3] 上海市青浦县县志编纂委员会编. 青浦县志[M]. 上海:上海人民出版社,1990.

[4] 姜平.南通土布[M].苏州:苏州大学出版社,2012:156-165

[5] 徐新吾.江南土布史[M].上海:上海社会科学院出版社,1992:40

[6] 周燕燕. 和于耕而歌 合于情而唱——上海地区田山歌现状与发展路径探究[J]. 艺术百家, 2020, 36 (06): 122-126.

[7] 姚国坤:《饮茶习俗》[M].北京:中国农业出版社,2003:45.

[8] 马莉. 中国民间茶俗中的女性情缘[J]. 农业考古, 2009, (05): 145-148+156.

(供稿:乡村处、作者:马群 黄华青 上海交通大学设计学院)