为修复和改善长江口生态环境,保护长江渔业资源和濒危物种,上海探索建立国家级海洋牧场示范区,开创长江口水域生态修复和资源保护新模式。

值此全国生态日(8月15日)之际,记者跟随上海市水生野生动植物保护研究中心科研人员,乘监测船前往东滩长江口中华鲟自然保护区一方水域,实地探访国内唯一特色河口型海洋牧场。

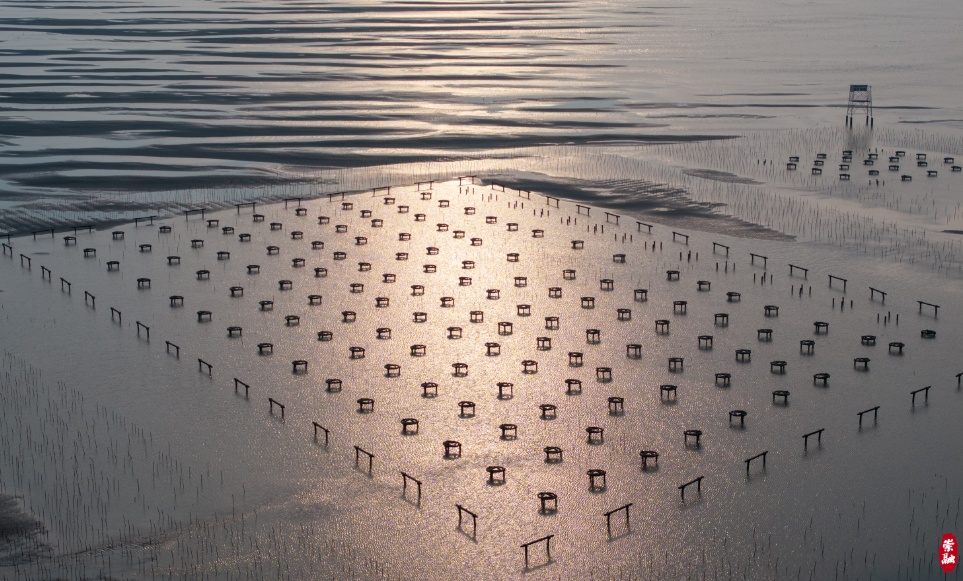

凌晨4点多,东滩奚家港曙光初现,记者随科研人员从码头上船,行驶两个小时后,换乘小艇来到了一处浅滩。科研人员介绍,这片浅滩十年前还是一片“铁板沙”,随着潮水退却,辽阔的滩涂上露出一片人工鱼礁,从高空俯瞰,宛如一座气势磅礴的“海上森林”。

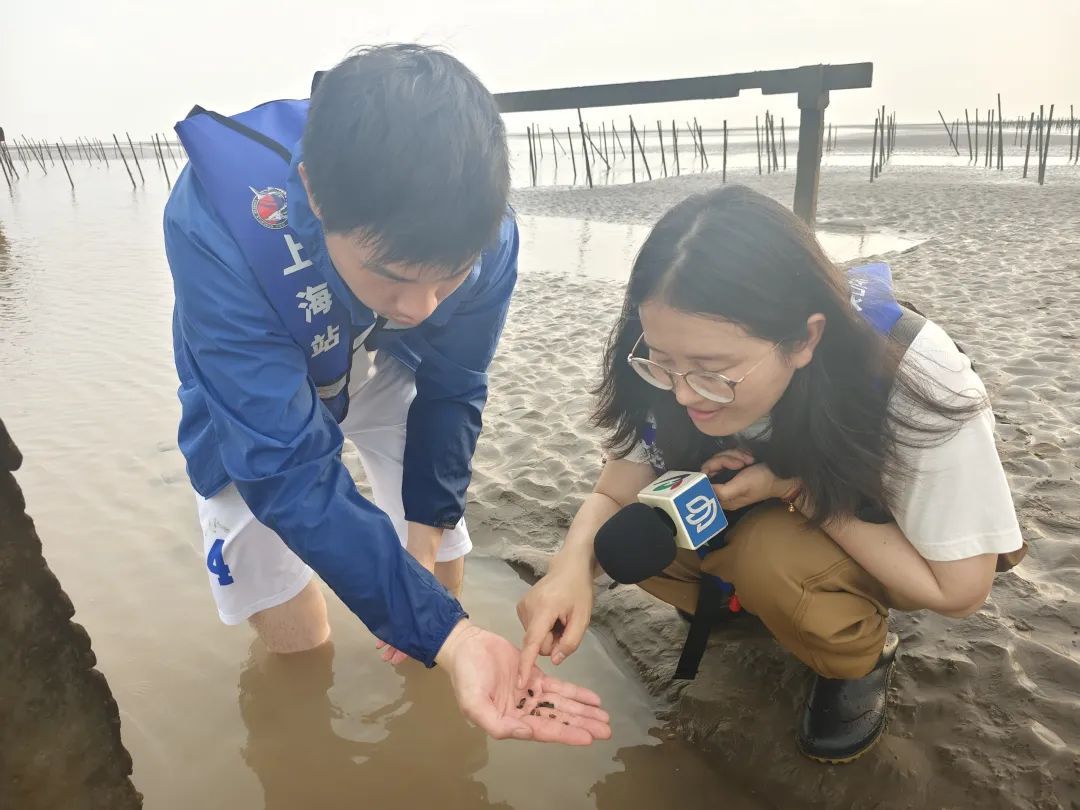

这片海洋牧场由竹阵、水泥横梁和四孔式圆台型鱼礁组成,占地7.52万平方米,是滩涂底栖生物的“海景房”。科研人员抵达海洋牧场后,在人工鱼礁下方采集底栖生物,并做好记录。

采集监测中,几乎每个人工鱼礁下都有微小生物,竹阵、水泥横梁和四孔式圆台型鱼礁表面附着一层绿色的硅藻。研究人员告诉记者,这些是底栖生物的先锋物种,吸引河蚬、沙蚕、贻贝等幼体前来定居,这些小生命慢慢聚集,形成一个个微生态系统,给中华鲟等珍稀物种提供觅食之处。

“海洋牧场对改善底栖生物效果显著,薄泥覆盖和肉眼可见的生物量就是证明。”上海市水生野生动植物保护研究中心助理工程师邱哲文介绍道。

作为国内首个河口型海洋牧场,其建设面临长江口特殊砂质和湍急水流的巨大挑战。项目自2009年启动,施工者将数万根竹竿深扎入滩涂以下2米,露出部分约50-60厘米,以长方形矩阵排列,构筑起牢固稳定的“立体公寓”,成为中华鲟较为理想的育幼区、索饵场。2024年底,该项目完成全部建设。

一份监测调查报告显示,2019年鱼礁区监测到底栖生物4类44种,比2018年增加51.7%,鱼类增加到了10种;鉴定出游泳生物2类22种,是2018年监测到的1.22倍,生物链的增多让长江江豚、胭脂鱼等珍稀物种的身影频频现身。

“生态修复是重要一环,同时得益于长江大保护的整体推进,包括禁渔、岸线修复、水生态保护等措施,长江水生生物资源正逐步恢复。”上海市水生野生动植物保护研究中心资源监测科科长吴建辉表示。

多年来,上海市水生野生动植物保护研究中心联合农业部门累计增殖放流数万尾中华鲟,累计投放300多吨底栖生物,古老的长江旗舰物种悄然活跃在涛涛江海中。

上午10点,潮水上涨淹没了浅滩,那些水生生物赖以栖息的“海景房”、“公寓楼”渐渐隐入江水之中,周而复始迎来它们的静默与狂欢。

上海市水生野生动植物保护研究中心负责人表示,要把“两山”理念刻在海上牧场的每一块人工鱼礁、融入每一朵江海浪花。当前,上海正致力修复和改善海洋生态环境,涵养长江口渔业资源,提高长江生物多样性,探索“绿水青山”持续增值、“金山银山”长久呈现的长江生态环境和资源保护新路径,为全球河口生态修复提供可复制的“中国方案”。

记者:张永昌、蒋晓燕

摄影:吴雄、陈冲

编辑:陆海华