近日路过上海徐家汇地铁站,都能看到这场别开生面的微型展览。

橱窗里精心布置的“一平方米”微型空间场景,配合真实用户语录,呈现了将有限居住空间转化为心灵栖息地的智慧,而“爱动手”的年轻人则喊出了“是TA先动手的”的口号。

博主“山与”将自行车轮做成了挂钟,自己画上时间,安装指针,闲置车轮就指向了“家在路上的每个瞬间”。

博主“桉月的桉”将在二手市场淘到的滑板变成茶几,放上露营灯、咖啡壶,在家轻松实现露营氛围。

另一位博主“弓长有物”则将坏了的煤气灶放到客厅,成了装饰橱柜,“换个地方给家里增添烟火气”。

青年报·青春上海记者看到,展览虽小,却吸引了不少人驻足观看。

“挺有意思的,我虽然创意没那么多,但平时也会在家里搞点事。”90后女生小徐在上海租住了间小公寓,1.5平方米的阳台暂时实现了“开个小咖啡馆”的梦想——铺上地毯,放一个折叠桌椅,配点绿植,每天清晨一杯咖啡,阳光洒落,鸟鸣入耳,一天就有精神了。“重要的不是面积,而是那种‘氛围感’。”

与她“同频”的年轻人不少。在一家外企上班的阿喆将卧室飘窗彻底改造。“下班后坐在这里,就像进行一场微型度假。不必远行,心静即是归处。”

95后女生妙妙则在自家浴室营造出了“私汤时光”,在普通浴缸旁放上防水小边几、香薰蜡烛和蓝牙音箱。“点上蜡烛,放点轻音乐,‘家汤’虽小,要的就是松弛感。”她笑言。

小红书上“家的养成计划”话题浏览量达到28.3亿,“家是我的能量场”话题浏览量11亿次。与“家居改造”“出租屋改造”“氛围感角落”相关的笔记总量已突破千万。

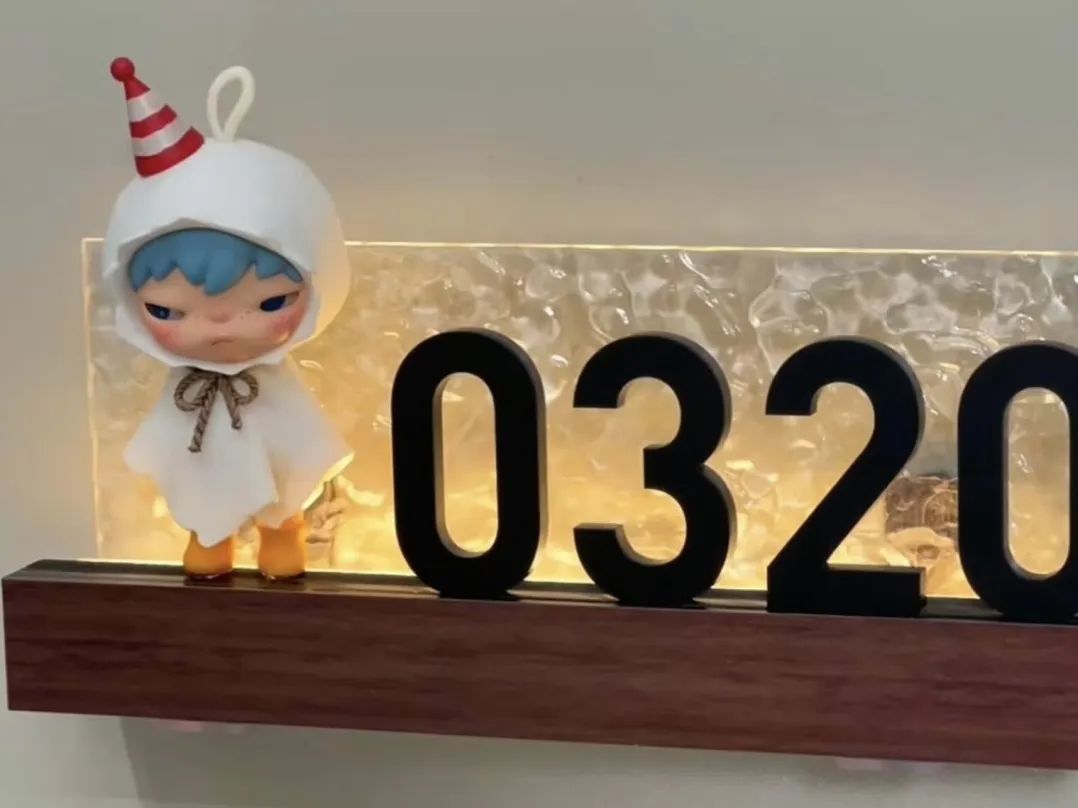

年轻人的创意千奇百怪。有人晒出盲盒的“再生”——憨态可掬的泡泡玛特Molly,被固定在门牌底座上,眼神仿佛在说:“欢迎回家,这里是你的快乐小岛!”

憨态可掬的蜡笔小新成为卫生间里的“厕所搭子”,蹲马桶也变成了一种无厘头的快乐。

“第一个想出用盲盒装饰家里的简直是天才!原本只能在一旁落灰,把它们放在家里各个角落后,生活气息满满,感觉一回家就开启度假模式了。”博主“小狗斯特”说道。

各种废弃材料被艺术化,成为年轻人时尚的环保美学与疗愈工具。

有人将深棕色咖啡渣用作天然颜料,在画布或厚卡纸上,用刮刀或手指精心“绘制”,完成后喷上定画液固定,装饰在家中一隅,咖啡醇香随着时间缓慢释放,仿佛置身于咖啡馆后院。

喝剩下的奶茶杯摇身一变成花盆,甚至为你准备好了“攻略”,照抄就行,摆放在窗台或书架,自成一道微型绿洲景观。

网友们这样说:

“没空远行,就在家里打造我的旷野。”

“阳台种满绿植,沙发铺着毛毯,夜晚窝着看电影,比景区排队舒服多了。”

“在外需时刻提醒自己‘控制’,在家却能毫无拘束地做自己,这才是度假。”

……

“‘最小度假区’的构建本质是一种积极的空间补偿策略,通过赋予小空间特定情感价值如放松、治愈,来积极对抗外部环境压力。”心理专家曾媛媛表示。

但另一方面,这也体现了当代年轻人的“不设限”。两根红薯,因放置久了发出绿芽,就可以成为一个人在家中的“小小海岛”。

“就和我们的15分钟社区生活圈一样,‘附近’的再发现是城市青年的精神刚需。家虽然是世界上最微小的地理单元,却因为情感浓度可以成为最辽阔的安憩之所。”曾媛媛表示,将家转化为“度假区”,是年轻人对即时性精神慰藉的迫切需求,它不必昂贵遥远,只需触手可及的日常仪式感,就能为疲惫心灵快速“充电”。

你对家中的小角落有哪些创意改造呢?

评论区分享一下吧