“溶”字怎么读?

根据《现代汉语词典》,“溶”字有一种读音:róng

“溶”字的含义

水部,左右结构。

溶化;溶解。

【溶洞】石灰岩等易溶岩石被流水所溶解而形成的天然洞穴。

【溶解】一种物质以分子或离子等状态均匀地分散在另一种物质中。如把一勺糖放进一杯水中,就称为糖水。

【溶溶】(水)宽广的样子:~的江水;月色~。

水对大地的改造

溶,形声字,从水,容声。《说文解字》中这样解释:溶,水盛也。溶的本义是水盛大的样子。在《楚辞·九叹》中,“扬流波之潢潢兮,体溶溶而东回”描绘了江河奔涌之态,此处“溶溶”即水势盛大的意思。

如今,溶作为动词,是溶化、溶解的意思,其对象常为化学物质,水或其他液态溶剂是必要的条件,相关词汇如溶液、溶解度等。这些词语在我们的日常生活、工业生产、生物化学等领域广泛应用。

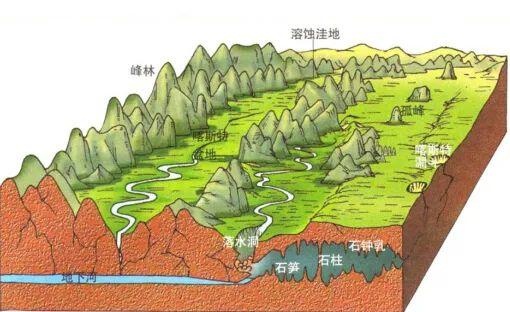

在自然界中,存在着一种岩与水的奇妙化学反应,即岩溶作用。岩溶是指地下水和地表水对可溶性岩石(以碳酸盐类岩石为主)的化学作用和物理作用及其形成的水文现象和地貌现象。岩溶也被称为喀斯特(karst)。中国是世界上对喀斯特地貌现象记述和研究最早的国家,早在晋代就有关于喀斯特的记载,明代地理学家徐霞客在《徐霞客游记》中首次对其形态特征进行了系统描述。

中国有着世界上规模最庞大、形态最多样、保存最完好的喀斯特地貌,主要分布于广西、云南、贵州、山西等地。其中贵州荔波、施秉,重庆武隆、金佛山,广西桂林、环江,云南石林等七处中国南方喀斯特更是列入了世界自然遗产名录。

广西桂林喀斯特 图片源自桂林日报

岩溶景观有地表岩溶地貌与地下岩溶地貌两类。地表水流沿着岩石表面流动,塑造出了石林、峰丛、峰林等地貌。与此同时,流水也在溶蚀着地下世界。充沛的降水通过各种缝隙、孔洞进入地下,制造出巨大的洞穴与地下河系统。目前,广西的地下河总长超1.3万千米,相当于约两条黄河的长度。庞大的地下河水系在地壳稳定时期不断溶解、冲刷碳酸盐层,形成了一条条溶洞。许多大型的洞穴系统,往往有着多层洞道。在贵州绥阳,流水溶蚀出了长达437.1公里、115个洞口相连通、纵深达912米的双河溶洞,位列世界第三、亚洲第一长洞。

贵州绥阳双河洞 图片源自央视新闻

水流裹挟着溶解后的碳酸盐离子四处流淌,在适宜的条件下,碳酸盐离子因为饱和而沉积,便会形成钙华。四川九寨沟、黄龙都是钙华堆积地貌的代表,在河流跌水处,碳酸钙堆积形成钙华坝以及瀑布。由于生长在表面的微生物群落的不同,钙华会呈现出不同的颜色。

黄龙钙化池

峰林、层峦、奇洞、秀水,水与岩的相互作用形成了各具特色、千姿百态的地貌景观和巧夺天工的洞穴奇景,也成为我国重要的旅游资源,吸引着世界各地游客前来游览。

来源:中国水事