人因城聚,城以人兴。三岛各行各业的无数奋斗者,为了崇明发展而精耕细作,我们陆续推出“我在崇明,蛮好的”系列人物专访,邀请这些奋斗者,讲述属于他们和崇明的故事,敬献每一位参与世界级生态岛建设的平凡英雄。

唐涛,1990年出生于安徽省滁州市,2013年毕业于上海海事大学。工作以来,唐涛的足迹走过普通犯罪、金融犯罪、职务与经济犯罪、知识产权犯罪等多条线,目前在崇明区人民检察院第三检察部担任检察官,负责经济与职务犯罪检察工作。多年来,唐涛一直活跃在打击经济犯罪的最前沿,截至目前,他共计办理各类案件700余件,追赃挽损5000余万元。

“喂?张经理,我那20万养老钱投进去的那个项目,这个月的利息咋还没到账啊?你们公司大门咋锁着啊?喂?喂……”“当初说搞项目,我把所有的钱都投进去了,现在人去楼空,电话也是空号,我的血汗钱啊,全打了水漂。” 在生活中,你是否遇到过这样的场景?近年来,新型诈骗套路层出不穷,非法集资卷走百姓血汗钱,还有不法分子钻国家漏洞,这时候,总有一群检察官在背后默默守护,他们翻凭证、查流水、对账单,用法律和专业,成为了国家经济秩序的“看门人”和老百姓钱袋子的“守护者”,实实在在地保护着老百姓的利益,维护着公平正义。唐涛,就是他们中的一员。

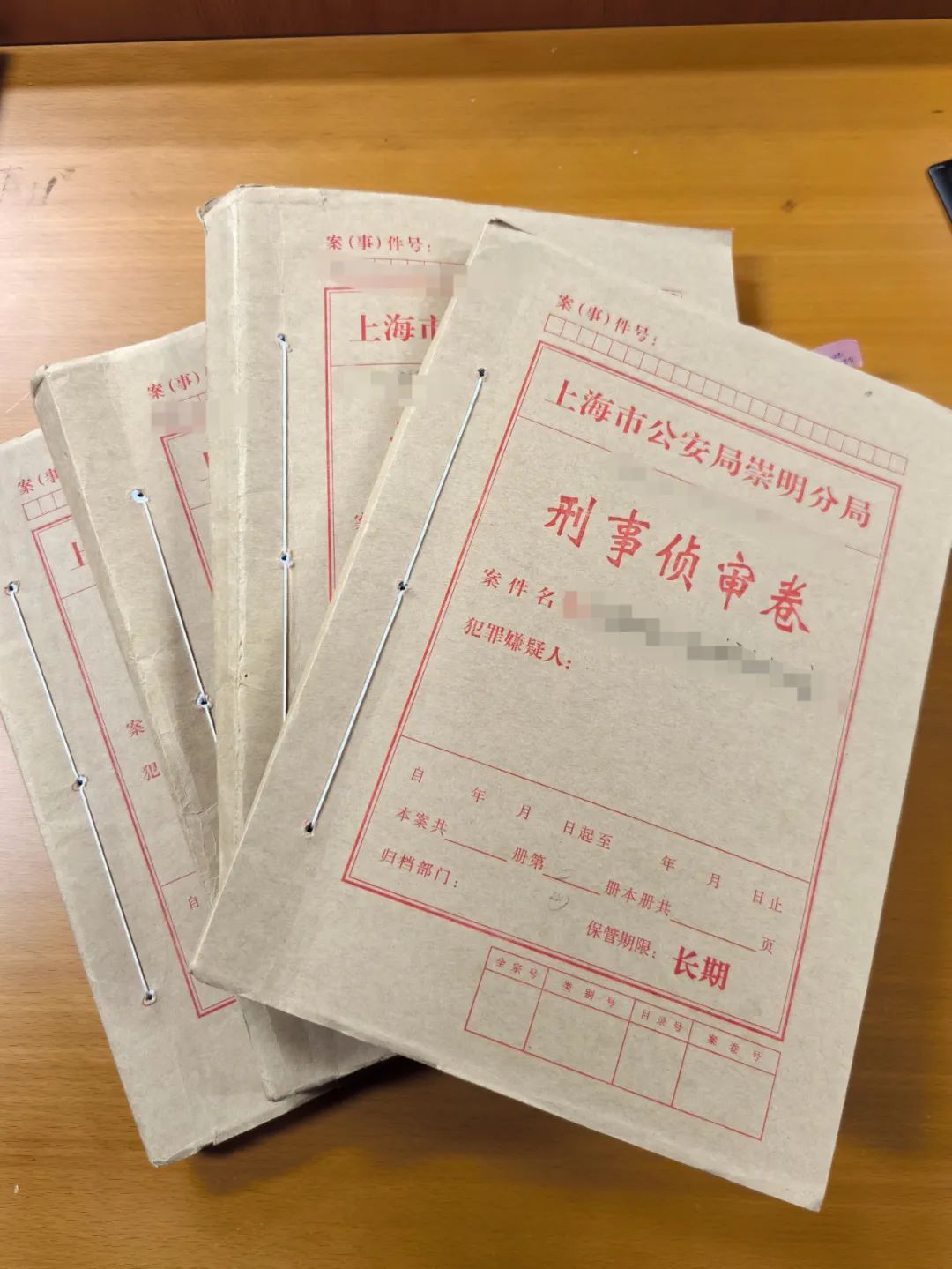

不久前,记者在崇明区人民检察院办公室见到了唐涛,他给记者的第一印象是扑面而来的利落感,戴着一副黑框眼镜,穿着检察官制服,看上去十分干练。不仅如此,唐涛说起话来也幽默风趣,长年的健身运动让他举手投足间透着一股雷厉风行的劲儿,丝毫没有刻板印象中“检察官”的沉闷。 在唐涛的办公桌上,堆满了案卷、法律和财会相关的书籍,他从桌上拿出一本卷宗,向记者展示其中一页转账记录:“你看,这些看起来很平常对吧,但里面却藏着犯罪证据,犯罪分子想借用复杂的交易把非法所得洗白,或者抹掉利益输送的痕迹。” 他放下卷宗,拿起一支笔,在纸上画了个简单的示意图。“其实核心逻辑很简单,钱就像是一只老鼠,它从A公司冒出来,钻到B公司,然后又跑到C公司,我们的工作就是要摸清钱的路径和规律,找到最终控制它的那个人,以及他的目的是什么。” 面对层出不穷的新型犯罪套路,唐涛常会有“本领恐慌”,“经济犯罪在不断进化,检察官的能力更要跑在前面。” 工作不久后,唐涛毅然决然地挑战国家注册会计师考试。“资金交易十分复杂,一定要弄懂他们的游戏规则,不然,光懂法律条文,却不知道关键点在哪儿,只能干着急。”唐涛如是说。 这场从法律到财会的挑战充满艰辛。白天工作繁忙,唐涛只能在工作之余学习,教材堆满桌面,往往一学就到凌晨。这样的坚持整整持续了五年,他如愿成为了中国注册会计师协会非执业会员。这还并非终点,唐涛此后每年坚持学习中国注册会计师协会继续教育课程,同时借由安排到中国金融期货交易所交流锻炼的机会,储备了丰富的财税、金融、证券等专业知识。多年来,唐涛一直活跃在经济犯罪的最前沿,以饱满的干劲持续提升着检察履职的力度与精度。

在法律和财会双重专业的加持下,唐涛在后续办案中展现出了极强的洞察力,他能从细小的异常中锁定突破口,能在通话、聊天记录、财务账册中寻找到蛛丝马迹,能通过与上游公司转账的时间间隔还原资金的流向与性质,还能在掩盖痕迹的资金链中,拆解交易路径,固定关键证据…… 全市首批利用增值税加计抵减政策虚开增值税专用发票的新类型涉税案件是唐涛办案以来的一个挑战。“案件的难点在于涉案金额巨大、犯罪手法隐蔽性极强。”唐涛说。 据介绍,增值税加计抵减政策是国家推出的一项利好性政策,企业用正常的进项税发票抵扣时,能额外多抵扣10%,相当于国家给特定行业的企业发“抵扣券”,但总有一些不法分子滥用政策红利,进行虚开犯罪。 2022年,崇明某公司利用增值税加计抵减政策进行虚开犯罪,以该公司为中心,牵扯出80余家看似独立实则盘根错节的空壳公司,几十家“公司”之间巧立名目,通过多层开票制造虚假“进项”,获得巨大、虚假的进项税额。在政策“加持”下,该公司利用虚假进项税额,不仅全额抵扣,还额外计算出巨额的加计抵减额,疯狂虚开“销项”,表面“合规”但实际上产生了“暴利”。这就是利用加计抵减政策进行的新型虚开犯罪。 面对着几十本卷宗,80余家公司,40亿元流水,4亿多元的发票金额,唐涛没有退缩,他逐条逐款、逐字逐句地钻研推敲,梳理政策的适用范围、计算规则和监管边界。由于犯罪链条环环相扣,涉及大量关联交易、资金回流和虚假合同,唐涛带领团队,将整个链条按层级、按环节、按公司主体一点一点掰开、一层一层剥离,反复审核每一个可疑的交易节点,不放过任何蛛丝马迹。 “犯罪分子非常狡猾,他不是一点税没交,反而还交了1800万元的税,表面上有大量‘合法’的进项和政策给予的加计抵减额度作为缓冲,账面上根本看不出来问题,但实际上这1800万元都被这80家公司给抵掉了,无法准确认定具体的犯罪数额。”唐涛说。 面对难题,唐涛果断展现出了自己注册会计师的强大功底,他运用扎实的财税知识,在40亿元流水和4亿多元的发票中,一步一步地匹配进项、销项税额的流向,计算加计抵减税额,最终推导出国家税款的实际损失数额,帮助国家追回税款损失700余万元。

步履匆匆,往来不停。在唐涛心里也始终怀揣着一个民族情结。2024年是对口援藏30周年,当年5月,唐涛主动请缨从崇明前往西藏第二大城市日喀则,开启了他的援藏之路,他坚守的地方,从第三大岛转移到了平均海拔4000米以上的雪域高原。 初抵高原,湛蓝的天空和远处巍峨壮美的雪山让唐涛感受到了“世界屋脊”的魅力。还没来得及欣赏美景,他便迎来了初到西藏的第一道难关——高原反应。空气干燥而稀薄让他头痛、失眠、不停地流鼻血…… 刚适应环境不久,唐涛所在的小组接到线索,位于日喀则市东部康马县的美龙湖存在生态环境隐患。唐涛和当地藏族检察官同事驱车几个小时,来到了海拔约5000米的山脚,刚一下车,胸口顿时像压了块石头,太阳当头,寒风却像刀子一样袭来。眼前的美龙湖清冽透亮,再往前,便是喜马拉雅山脉的山脚。唐涛强忍着头痛与同事沿着湖岸线开展公益诉讼的现场勘查。这是唐涛来到日喀则工作后再平常不过的一天。 日喀则是西藏的“粮仓”,也是面向南亚开放的前沿,与尼泊尔等多个国家接壤,经济形态复杂,走私案件高发。 唐涛正式工作不久后,一起由海关缉私部门移送的走私珍贵动物制品案,分配到了唐涛所在的办案组。据了解,犯罪分子经常往返于中尼边境,他将相当数量的穿山甲鳞片藏匿在身上,企图通过夹藏的方式走私入境,试图蒙混过关,却不料被海关人员现场缉拿。 唐涛接到任务后,带领办案人员细致梳理犯罪分子的往来通讯记录、付款记录,通过扎实的证据固定,有效打击了边境野生动物制品走私的犯罪行为,也为办理类似走私案件积累了宝贵经验。 “作为检察官,守好国门、筑牢生态法治屏障,是援藏工作的重要使命。”从第三大岛到雪域高原,唐涛以其不变的法治信仰和专业素养,继续书写着检察官的担当。

崎岖的山路、稀薄的空气,也挡不住唐涛下沉一线的脚步。援藏期间,唐涛与其他上海援藏检察官先后奔赴了日喀则市桑珠孜区、江孜、定结、定日等多个区县院,实现了对日喀则市检察院下辖18个基层院的对口指导全覆盖。 一路走来,让唐涛最为感叹的是基层检察院普遍面临的“人少事多”的现实问题。“在定日县院,整个院可能就不到十个人,却要承担四大检察职能的所有相关工作。”唐涛回忆着说。 而在桑珠孜区检察院也面临相同境遇,这里不仅人员短缺,还要承担着全市一审刑事案件的全部工作任务。在这里,唐涛结识了当地一位藏族检察官德吉卓嘎,一个身材瘦弱但刚强、干练的藏族女检察官,她手头案件常常超过20件,刚开完一个案件的检察官联席会议,马上又要准备下一个案件的开庭材料,恨不得一个人掰成几个人用,忙完一天的工作已然是晚上九、十点。一人多岗在这里是常态,更是无奈,检察官们精力被分散,难以深入钻研某一类疑难案件,专业能力的提升面临巨大挑战。 面对日喀则基层检察院的普遍现状和迫切需求,唐涛结合自身办理大量经济犯罪案件的经验以及财税专业优势,对日喀则市近年来办理的首例涉案金额达亿元的虚开增值税发票案件、首例洗钱犯罪案件等多起疑难复杂案件提出了不少针对性的参考指导意见,为当地办案打开了新的思路。 “唐涛帮我们基层院找到了一些工作方法和办案中应当养成的好习惯,他留下的这些工作思路,是我们需要的专业力量。”德吉卓嘎说。 唐涛虽已于2024年11月回到崇明,但他依然与藏族检察官同事保持着工作上的联系,持续不断地为西藏检察事业贡献力量。

记者:杨佳祺

编辑:柯海昕

责编:朱竞华、彭瑶