8月8日“国际猫咪日”,一只“薛定谔的猫”巧合地出现在了美国物理学会的主页上,这只貌似像素组合而成的“猫”,其实是由原子“排兵布阵”形成。它来自上海量子科学研究中心(合肥实验室上海基地)、上海人工智能实验室、中国科学技术大学联合团队用中性原子阵列“画”出来的动画图案。这个看似轻松的科学“彩蛋”,背后却是我国原子量子计算系统在基础架构上迈出的关键一步。《物理评论快报》审稿人认为,“标志着原子相关量子物理领域在计算效率和实验可行性方面的一次重大飞跃”。

“从单光子到单原子,从单原子到2024原子通用量子计算机。”中国科学技术大学上海研究院执行院长、上海量子科学研究中心副主任陆朝阳总结道。这背后是一条从物理学最基本粒子,到大规模可控系统的技术演进路径。研究团队创新性利用人工智能技术,刷新了中性原子体系无缺陷原子阵列规模的世界纪录。这一成果首次在上海实验平台实现,并于8月9日以“编辑推荐”的形式发表在国际学术期刊《物理评论快报》上,并被美国物理学会《物理》作为研究亮点专门报道。

在构建一台可用的量子计算机之前,科学家们面临的第一道“门槛”或许不是复杂算法,而是如何让一个个活跃跳动的原子,按照意愿精准排列。这并不容易,尤其是当目标从几十个量子比特扩展到上千甚至上万个时,如何将这些“跳跃”的粒子重新排布成无缺陷阵列?

“我们使用的中性原子,每个原子都能编码一个量子比特。”上海人工智能实验室青年科学家、上海创智学院全时导师钟翰森解释,“但这些原子一开始在系统中是随机分布的,我们需要通过‘光镊’的技术,把它们一个个‘夹’到我们想要的位置。”所谓光镊,正是2018年诺贝尔物理学奖的得主们开创的技术,原理是用一束强激光在空间中形成势阱,将原子像筷子夹小球一样稳定控制。

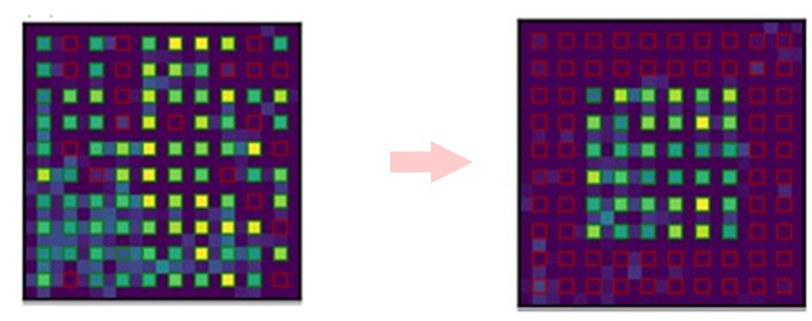

然而,要用上百束激光“同时夹小球”,成功率并不高。钟翰森指出,单次捕获原子的成功概率仅为50%-60%,在大规模操作中势必形成“有缺口”的原子阵列,而这恰恰是量子算法和模拟任务无法接受的前提。“我们想能不能让所有原子‘同时’移动。”

“就像有100个学生站在操场上,过去是一个个让他们回教室,要花100倍的时间;现在则是让他们同时走,只要一段时间就够了。而这段时间不再随着学生数量的增加而增加,这就让时间变为了‘常数’。”

正因如此,他们实现了全球首个在60毫秒内成功构建了多达2024个原子的无缺陷二维和三维原子阵列,刷新了中性原子体系无缺陷原子阵列规模的世界纪录。这不仅意味着量子比特数量的大幅提升,更为未来基于原子的通用量子计算平台奠定了“有序排列”的物理基础。

据悉,该项实验在上海首次构建成功,此方法为大规模中性原子量子计算奠定了关键技术基础。

构建2000多个原子的完美阵列,并不是一场单纯的物理实验,更是一次跨学科的智能编排秀。尤其是当操作过程被压缩到仅仅60毫秒、且误差几乎为零,这背后人工智能正在深度“介入”。

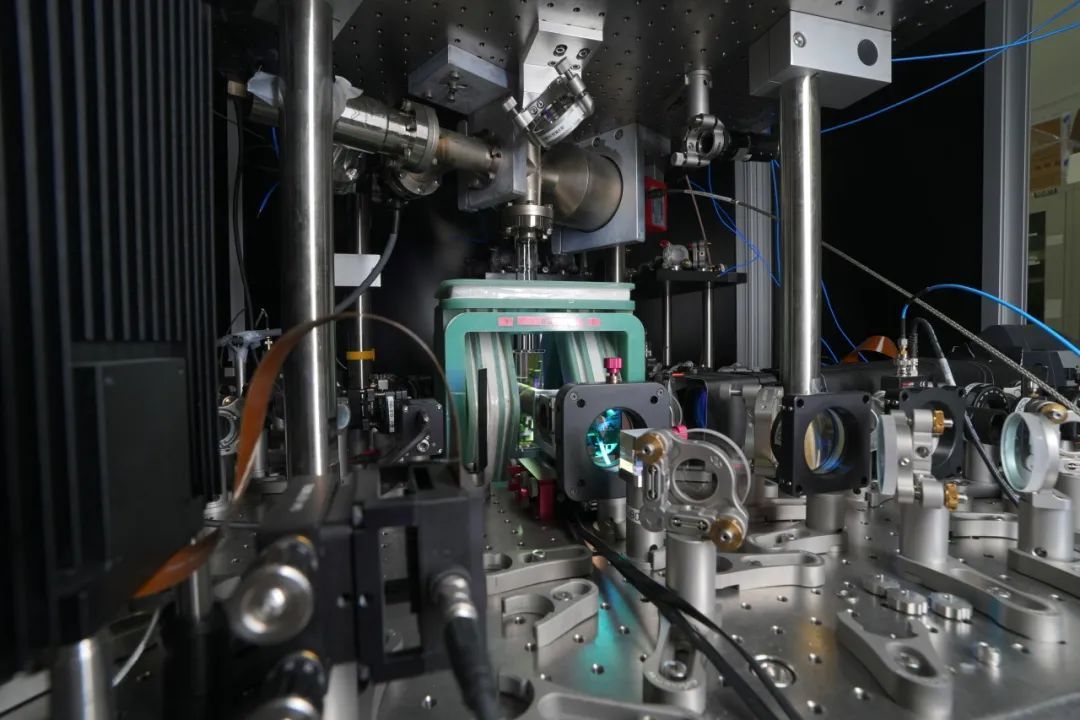

相关实验装置示意图

“我们的中性原子量子计算平台,第一步就实现了‘从0到2024’的跨越。”在钟翰森看来,人工智能为其找到了一个非常有效的方法,这种方法优点在于:第一,速度非常快;第二,重排过程极其精准;第三,它的效率与规模无关,哪怕将来扩展到上万个原子,系统运行时间也几乎不变。

这正是AI与量子技术深度融合的体现。在实验中,数千个原子被一一捕捉、识别、排列,每一个移动都需要极高精度的空间光控制。“如果把这个操作的光镊视觉化,效果就像几千条胳膊同时在移动,每条胳膊都在抓取并重新摆放一个原子。”

AI在其中扮演的角色,就像一个“外挂”。它从一张初始图像出发,根据目标图像,自动决策如何生成中间过程所需的光场结构,再通过空间光调制器一步到位完成阵列调整。

“我们说AI强,是因为它不是去想‘手臂怎么动’,而是负责生成整个控制系统,把这几千个‘胳膊’的指令一起打包送出。”钟翰森解释道,传统方法往往是预设路径后分步执行,而AI方法则是“端到端”地生成控制指令,让整个系统从输入到输出高效流转。

《物理评论快报》审稿人评价,“是一种创新的方法,具有明确且实用的优势,对于原子阵列实验这一庞大且不断发展的研究群体将具有重要吸引力”。

一项前沿技术的突破,往往不只是实验室里的成功,更是区域创新生态的集中体现。

“我们希望通过中性原子量子计算的整机研制和关键技术攻关,在上海乃至整个长三角一体化区域,打造一个具有引领性的量子计算技术与产业化高地。”市科委相关处室负责人表示。这不只是一个技术课题,更是一场综合性的战略布局。“量子计算系统”的背后,是科研、政策、人才、平台共同编织的一张密网。“我们正在集聚更多研发力量,提高创新浓度,营造让各类战略科技资源愿意在上海扎根、协同、突破的生态氛围。”

这种机制,在这项突破中得到了具体体现。上海量子科学研究中心(合肥实验室上海基地)、上海人工智能实验室、中国科学技术大学联合攻关,不同高校和科研单位在各自的强项上发挥所长,同时又在技术路径上高度耦合,最终汇聚成一个系统性成果。

如今,站在2024个原子的“起跑线”上,科研团队正在向着通用量子计算的“未来跑道”稳步前行。上海,也正在成为他们构筑下一阶段量子科技工程的关键阵地。

企业及专家观点不代表官方立场

作者:许织

↓分享

↓点赞

↓在看