活动预告

《上海市民生活记忆》

新书发布会

1、活动时间

8月15日(周五)

14:00-15:30

2、活动地点

上海书城6楼 (福州路465号)

3、活动嘉宾

王汝刚 罗希贤 阚晓君 李婷

图书简介

《上海市民生活记忆》

上海文化出版社

2025年7月第一版

编者:上海市档案馆

影像支持:

新民晚报社

解放日报社

黄浦区档案馆

插画:罗希贤

-内容简介-

《上海市民生活记忆》分为寻味、忆趣、城记三部分,从饮食风味、休闲方式、城市空间等角度描绘了上海市民的生活点滴与集体记忆,包括过年、小菜场、南货店、逛公园、逛城隍庙、孵茶馆、吃咖啡、乘风凉、逛书展、黄河路等场景。它们或是个人亲身经历,或是口述采访记录,或是历史文献的追根溯源,串联起上海这座国际化大都市近百年,特别是20世纪后半叶的市民生活风貌。上海市档案馆、新民晚报社、解放日报社、黄浦区档案馆的珍藏照片以及罗希贤先生的绘画作品让文字具象化、生动化,为读者呈现了一幅幅活灵活现的上海生活画卷。

-编辑推荐-

如果说上海的“海纳百川”带来了繁荣而现代的都市文明,那么,其中颇能代表上海市民文化生活的,肯定少不了四大金刚、蛋饺、连环画、《新民晚报》、冰冻地力糕、人民公园、南京路、外滩景、南货店等。告别一些旧事物旧习惯的背后,藏着一座城市发展的印记,也是老百姓们生活变化的最佳例证。《上海市民生活记忆》以图文形式回顾了这些记忆中老上海的点滴,这大都市里的烟火气,好似一座城市的日记,怎能不引起人们的集体回忆、集体共鸣。

-名家推荐-

金宇澄

作家/艺术家,长篇小说《繁花》荣膺各大奖项,2023年由王家卫改编为同名剧集

罗马是一个有无数孩子的母亲,实在没法关心这些孩子什么时候来,什么时候走……这是费里尼的话。上海也有如此繁复的魅力,上海市民们,一如《上海市民生活记忆》的作者们,留下了关于上海的这些难忘画面、节奏和表情,一一提示读者:“我就在其中”,“我确实在这里”。

王汝刚

国家非物质文化项目独脚戏、滑稽戏传承人,上海市文史研究馆馆员

岁月如流,光阴易逝。回望那些记忆中的老辰光,犹如雾里看花,似梦如幻。翻阅《上海市民生活记忆》这本书,仿佛将我脑海中留下的许多岁月碎片,拾掇起来,逐一拼贴,还原出一幅五彩斑斓的上海生活画卷,非常扎劲,十分有趣。

马伯庸

作家

从回忆里窥见民生,于细微处感知温度,自生活中洞见历史。

本书序言

上海,是中国最大的经济中心城市,是中国与世界相连接的重要窗口,是物阜民丰、流光溢彩的东方明珠。红色文化、海派文化、江南文化在这里交织,成就了上海“开放、创新、包容”的城市品格,成为城市发展最基本、最深沉、最持久的动力。

除却浦江奔涌、潮阔东方的火热,对于生活在这座城市里的人来说,上海也是一座有体温的城市。苏州河的浅吟低唱、弄堂里的叫卖声、小菜场的熙熙攘攘、人民公园的留念照……这大都市里的烟火气,不但是几代上海市民的共同记忆,也部分构成了上海的城市精神,塑造着上海的城市气质。

上海市档案馆特别编选出版了《上海市民生活记忆》一书。全书收录文章20篇,这些文章通过个人视角,以小见大,以水滴汇成涓流,折射出时代的发展变化。

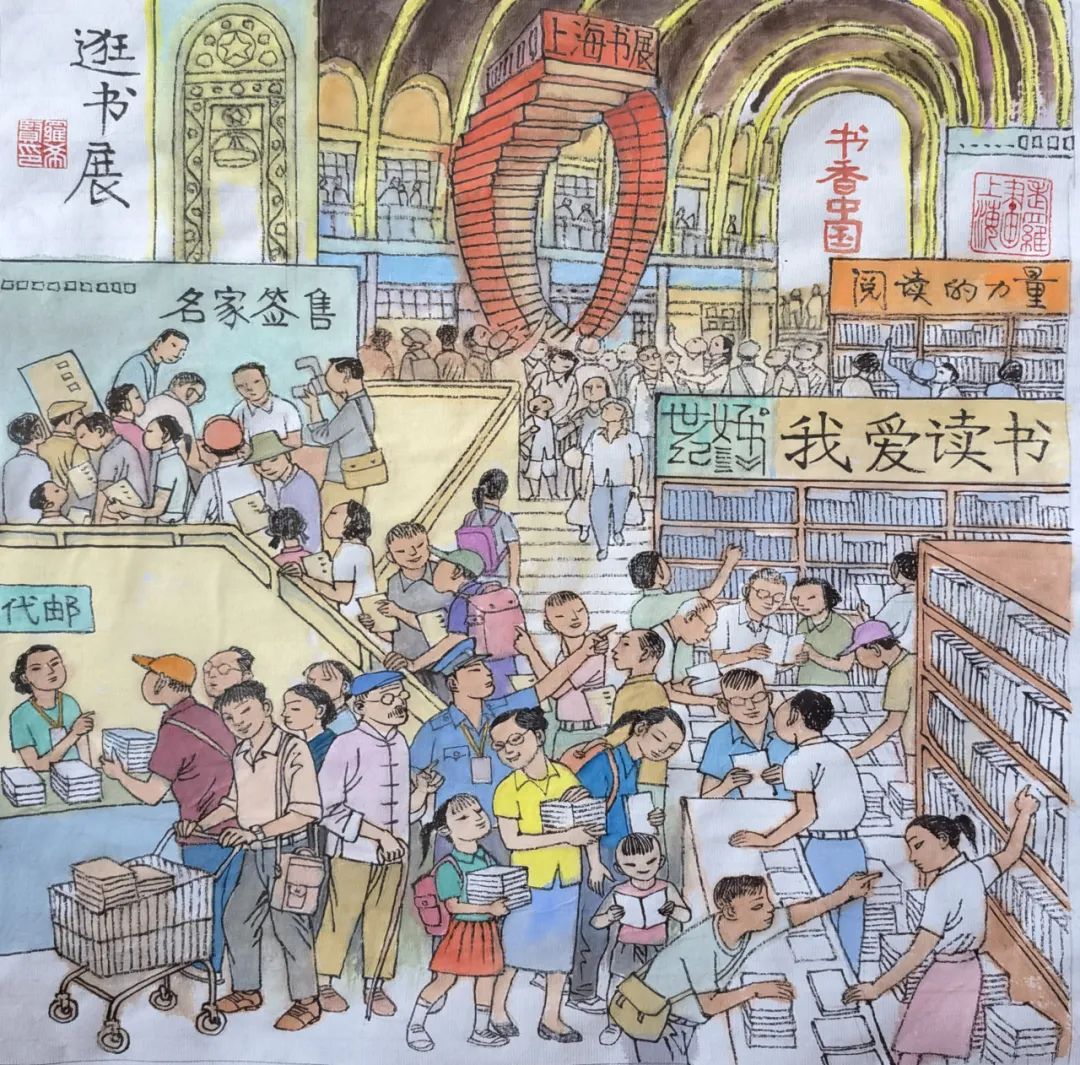

本书还特别采用了著名连环画家罗希贤绘制的20幅彩色连环画作品作为插图。这组作品聚焦“上海市民生活记忆”主题,既有回顾过往,也有记录当下,如“过年”“小菜场”“南货店”“逛公园”“逛城隍庙”“孵茶馆”“吃咖啡”“乘风凉”“逛书展”“黄河路”等,涵盖历史变迁、城市生活、文化传承、社会风貌等与市民生活记忆密切相关的各个方面。

一座城,一群人。上海人的生活记忆印刻着时代和城市发展变迁的记忆。上海市档案馆将用好档案这一特殊载体,持久守护好这份时光的馈赠,传承好上海百姓文化,讲述好上海的故事、上海人的故事。

上海市档案馆

章节试读

上海人逛过的书市、书展

(节选)

郝晓霞 知白

或许很多人不知道,改革开放以来,上海曾举办过各种各样的书市、书展,对读书人来说是盛大的节日。除了大型的书市、书展外,上海的各大书店还不时地举办特价书展,特别是有固定时间、地点的文庙书市为申城读书人搭建了购书的便利平台。

这一系列的书市、书展给爱读书的上海市民提供了充实的文化大餐,为后来一年一度的上海书展打下了扎实的读者基础。同时也将对知识的推崇、对文化的尊重,长久地镌刻在了这座城市的基因里,让它成为一处人们心向往之的文化坐标。

2004年,上海图书交易会更名为上海书展,开始面向普通市民开放。图为人们排着长队购票(《解放日报》图,摄影:金定根)

书市变迁

上海原本就是中国近现代出版业的发祥地,也是传统出版重镇,改革开放后,出版业更是迅速发展,书的品种越来越多。1979年9月,上海新华书店和上海人民出版社等联合举办了“庆祝中华人民共和国成立30周年图书展览会”,这可以说是全国首次大型图书展览会。

“我们有的时候叫书展,有的时候叫书市,各种名称不同,但基本上界定为有一个固定的时间,有一个主办单位供应一个展销的空间,然后有书店去设摊,包括曾经办过很多年的文汇书展,省版书店、医学书店、工具书店也都会办一系列的书展。”上海市书刊发行行业协会汪耀华回忆,1980年的时候,在科技书店三楼有一个书展。再后来,是在现在的上海大剧院、原来的上海体育宫所在地,暑假办了一个比较大的书展。

逛书展(罗希贤绘)

1980年放暑假,原上海音像资料馆研究馆员张景岳在报纸上看到了信息,就在上海图书馆南边,很多人去那里挑书,打九折。“我记得,我挑了好几本书,有一本一直到现在还在——《第一次世界大战》,大概是八毛多钱,我就买回来了。”

因为办了这几个书展之后,才有了在上海展览中心(那个时候叫上海工业展览馆)举行的1981上海书市。这是上海有史以来规模最大的一个书市,1981年9月6日至20日举办,由上海新华书店主办,并邀请上海书店、外文书店参加。作为当时工作人员的徐新海回忆,门口的读者里三层外三层,本来开了一个小铁门,凭票入内,结果热情的读者把大门冲开。“这么多人怎么办呢?只能门打开,让读者进来。”

“不断地上架,书不断地运过来,这个时候的劳动量绝对是大的。”在汪耀华的记忆里,读者买书的热情高涨。“书都是抢的,不是说你挑的,没挑的机会。”他说,一卡车的书运来后很快就销售一空,金庸的书也在里面。出版人杨柏伟就是在书市里淘到了一本当年非常紧俏的新派武侠小说《书剑恩仇录》。“在新华书店是根本买不到的,我在书市里面买到了,从此以后就变成金庸迷了,他的书会去一本一本地买。”

虽然1981年上海书市成功举办,也一直被市民津津乐道,但直到五年后的1986年,上海才在上海展览中心举办了第二次大规模的书市。此次展区面积达五千多平方米,现在看来,这个规模并不大,但在当时却被称为“金秋文化盛会”。来逛书市的人群中有很多行家,片刻犹豫,看中的书就可能被别人买走了,包括冷门书。

1986年上海书市成功举办为以后的书展设计提供了范本,积累了经验。之后的1990年、1996年、1998年、2001年,上海都举办过类似的大型书展,除了这些大型书展外,还有各种特价书展让上海的读书人也是喜出望外。

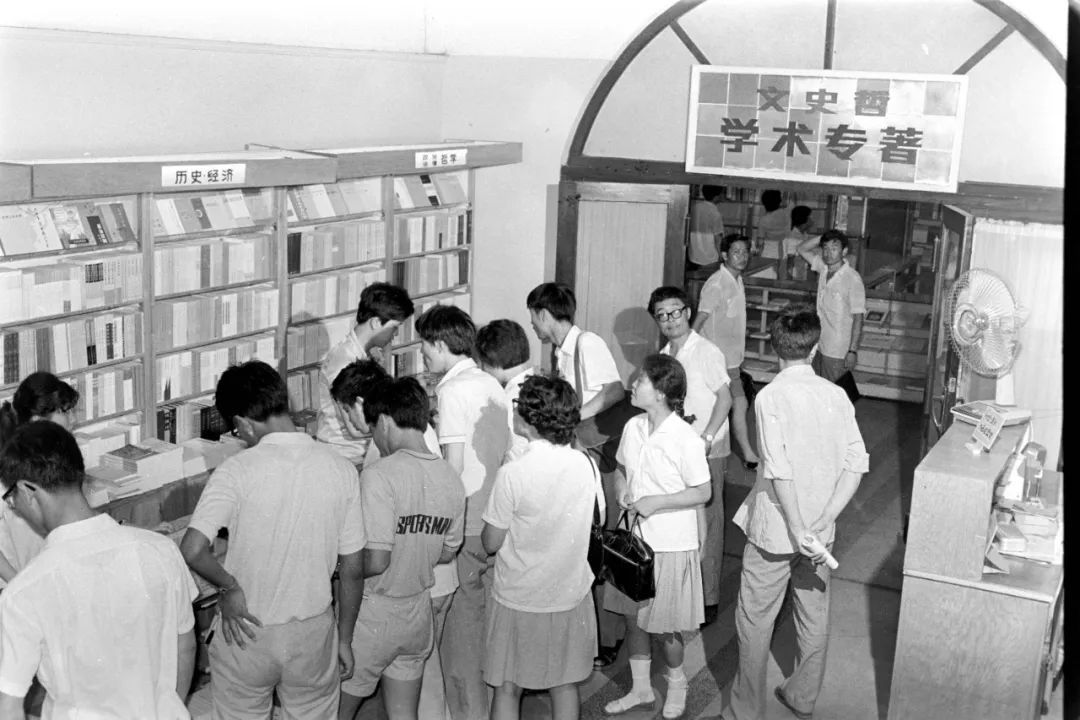

20世纪70年代末到80年代,社会释放了空前的读书热,上海逐步进入一个全民阅读时代。图为1982年夏,新华书店文史哲专柜前簇拥的读者(《新民晚报》图,摄影:周天虹)

书友云集

文汇报报社联合上海多家出版机构、书店举办的文汇书展从1985年开始举办,连续办了12届,极大地满足了读书人对新书集中购买的需求。那时候的书展没有固定的时间,也没有固定的地点,书展的举办信息一般都靠报纸来传递。报纸上登出来预告以后,大家就去了。最想要的书往往要开幕第一天去才能买到,去迟了,就没了。文汇书展坚持学术和高品质,叶辛长篇小说《孽债》的首发签名售书便在这里举行。

文庙书市的形成为爱好读书但囊中羞涩的人提供了一个好去处。这里买书比别的地方便宜,既有新书,也有古旧书市,在每个星期日,还要买门票。书市很早就开门了,有一段时间大概凌晨三四点钟就开始了,是全国各地的书友到上海必去的地方。

除了上海市民熟悉的这些书展、书市,还有一个出版行业内的订货会,叫沪版图书订货会,创办于1987年,基本上每年一届。虽然2003年遭遇非典,但这一年订货会依旧于8月在上海光大会展中心举行,且规模超过历届,反响非常好。自此,上海市新闻出版局酝酿,是不是做一个上海书展。

当时,上海已经有上海书城等大型实体书店,买书极其方便,那大型的书展是否还有继续举办的必要呢?上海书展在策划之初就有鲜明准确的定位,书展不光是卖书,更不是书城搬家,而是要成为中国最亲民的出版文化年度展和大都市文化交流的平台。

上海书展从2004年创办第一届起,就致力于把“为读者服务”落实于细节,不是局限于行业当中互相之间的信息交流,互相之间做生意,而是直接面对读者,了解读者到底需要什么。开幕第一天,读者就能入场买书了。这个模式,从当年来看是一个很重要的突破。

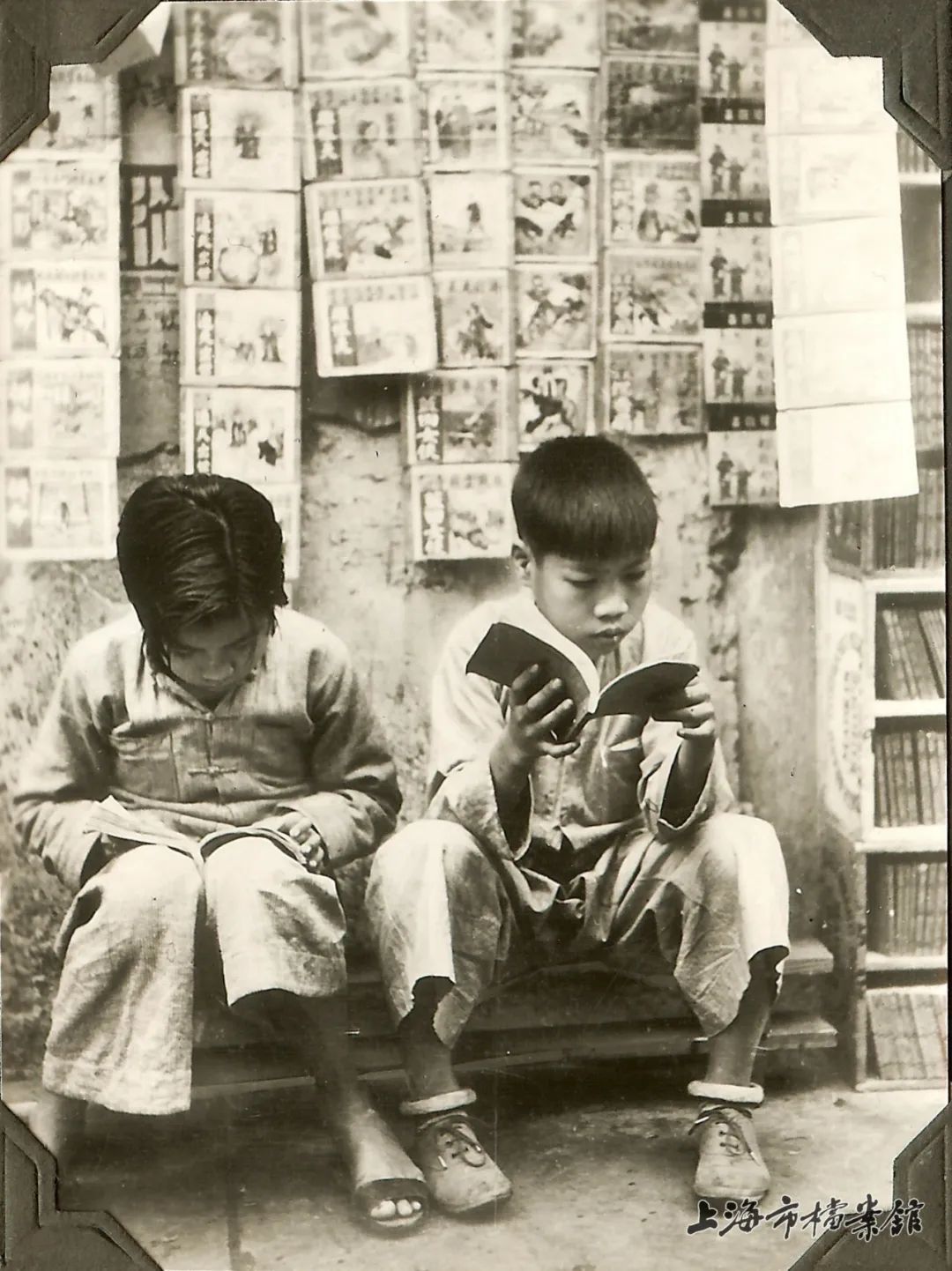

昔日上海街头的小人书摊(上海市档案馆藏)

上海是一个喜欢阅读的城市,一直都有强大的读者基础,举办书展的消息一发出,就得到了公众的关注,很多人早早地通过各种途径去买票。2004年上海书展的地点选择在了上海展览中心,面积超过两万平方米。到了书展开幕那一天,爱读书的人不畏酷暑,从四面八方赶来会聚一堂,一起享受这场图书的超级盛宴。

书展举行期间,展馆里每天进行一定样本量的随机调查。根据当时的调查结果,95%的读者表示明年还要来参加书展,82%的读者对书展非常满意,满意度主要集中在图书品种丰富。这份调查报告也指出了不足,读者提出的各种各样问题,主办方认真听取,为第二年书展的改进、改变提供依据。长此以往,书展每年的满意度在增加。比如,考虑到拎书重,先是设立了临时寄存图书,后面有快递了,读者空着两手回家,等着送货上门即可。

人如潮涌的上海书展场景(摄影:徐正魁)

书香“闹钟”

上海书展为期一周,每到闭幕的时刻,读者都会恋恋不舍,书展组委会工作人员会排队欢送最后一批读者,还有一个惊喜留给最后一位读者——作为“荣誉读者”受邀第二年作为首位读者进入书展。

而当读者回到家中细细品味书香的时候,书展场地上忙碌的撤展工作才刚刚开始。上海新华传媒连锁有限公司透露,为了保证读者的体验度比较好,参展单位要保证,一直到书展结束前的最后时间,书架上的图书商品也必须是非常丰满的,而不能让读者看到稀稀拉拉的,这里准备撤退、那里准备撤退。所以,最后一批离开现场的同事负责打包,物流再用车辆将其运回到仓库,每年书展上负责“压轴”的工作人员基本上能够看到第二天早晨刚刚升起的太阳。

已有数十年历史的上海书展,就像是个闹钟,每年都会响一响,提醒大家重温书香。正是因为上海书展与时俱进、常办常新,才得以连续举办到今天。当每一次的书展“闹钟”再度响起,爱书的人又会在上海展览中心不期而遇,一起共享浓郁的书香,构建起一个无形的阅读场,营造全民阅读氛围,让城市文化活力奔涌不息,阅读之美浸润人心。

编辑 / 刘韫文

来源 / 档案春秋公众号

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 今天下午,开始!

2. 上海书展开幕在即!“世纪矩阵”将亮相