漫漫长夏

如何为这个假期赋予更多意义?

这个暑假

约150名复旦学子奔赴世界各地

在近40个校级暑期项目中

开启求知探索之旅

奥地利、法国、荷兰、加拿大、

美国、日本、西班牙、

新加坡、英国……

每一处坐标

都是一次跨越山海的求知邀约

每一程步履

都在异国文化中校准未来的方向

与此同时

在陈晓明何佩鑫校友基金的支持下

学校多部门和院系的协作下

2025年“助力成长计划”

优秀学生暑期出国出境交流资助项目

如期而至

共80名本科生奔赴新加坡国立大学、

香港大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学

与世界对话

他们的足迹共同点亮地图上的点点星光

求知无界

敢迎多重挑战

跨出专业疆域

他们让边界成为新的起跑线

▲

陈昶泽参加伯克利暑期学校期间

初抵伯克利,扑面而来的不只是加州阳光,全新的课堂节奏、迥异的文化语境、不同的思维方式,让数学科学学院2024级本科生陈昶泽起初有些不适应。但这份不安,只停留了一瞬——他很快把“手足无措”翻译成“主动出击”,把“文化差异”拆解成“探索清单”。

为了给自己的数学版图添上一块“计算”拼图,陈昶泽挑战了全球闻名的 CS61A——“计算机科学入门”。课堂上,他被教授生动的讲解方式、同学们活跃的讨论氛围所吸引,并让他“对编程有了全新的理解”。

深入体验当地氛围的过程中,陈昶泽也收获了意想不到的惊喜与成长。大作业环节,他与来自世界各地的伙伴组成“跨国战队”,从最初的思路碰撞、头脑风暴,到最终程序成功运行那一刻的集体欢呼,每个瞬间都凝结着智慧与友谊的火花,也洋溢着团队协作的乐趣。

多元的学生群体也为陈昶泽打开了一扇看世界的窗,大家对同一问题的不同见解、各异的生活态度和文化习俗,也成为一堂鲜活的“文化课”。

▲

陈关阳参加东京大学Global Unit Courses期间

对于管理学院2023级本科生陈关阳而言,她的收获即是在新领域的迈步。这个暑假,她参加了东京大学Global Unit Courses(全球单元课程)项目,这一项目允许学生自由选择课程,体验前沿的学术环境。

通过“AI for Understanding Human Intelligence(人工智能与人类智能)”课程,她系统了解了认知发展、机器学习与大脑电信号编码等前沿理论。

在为期两周的学习中,她与来自不同背景的同学组成小组,共同探索“脑电+AI”的融合应用,用和原先专业完全不同的视角理解情绪体验和大脑活动,为她理解人类智能提供了全新的、数据驱动的思维方式,也开阔了她的国际视野。

“我不仅在此次课程中实践了数据采集、分析和科学表达的完整流程,也提升了跨学科协作与问题解决能力。”陈关阳说。

▲

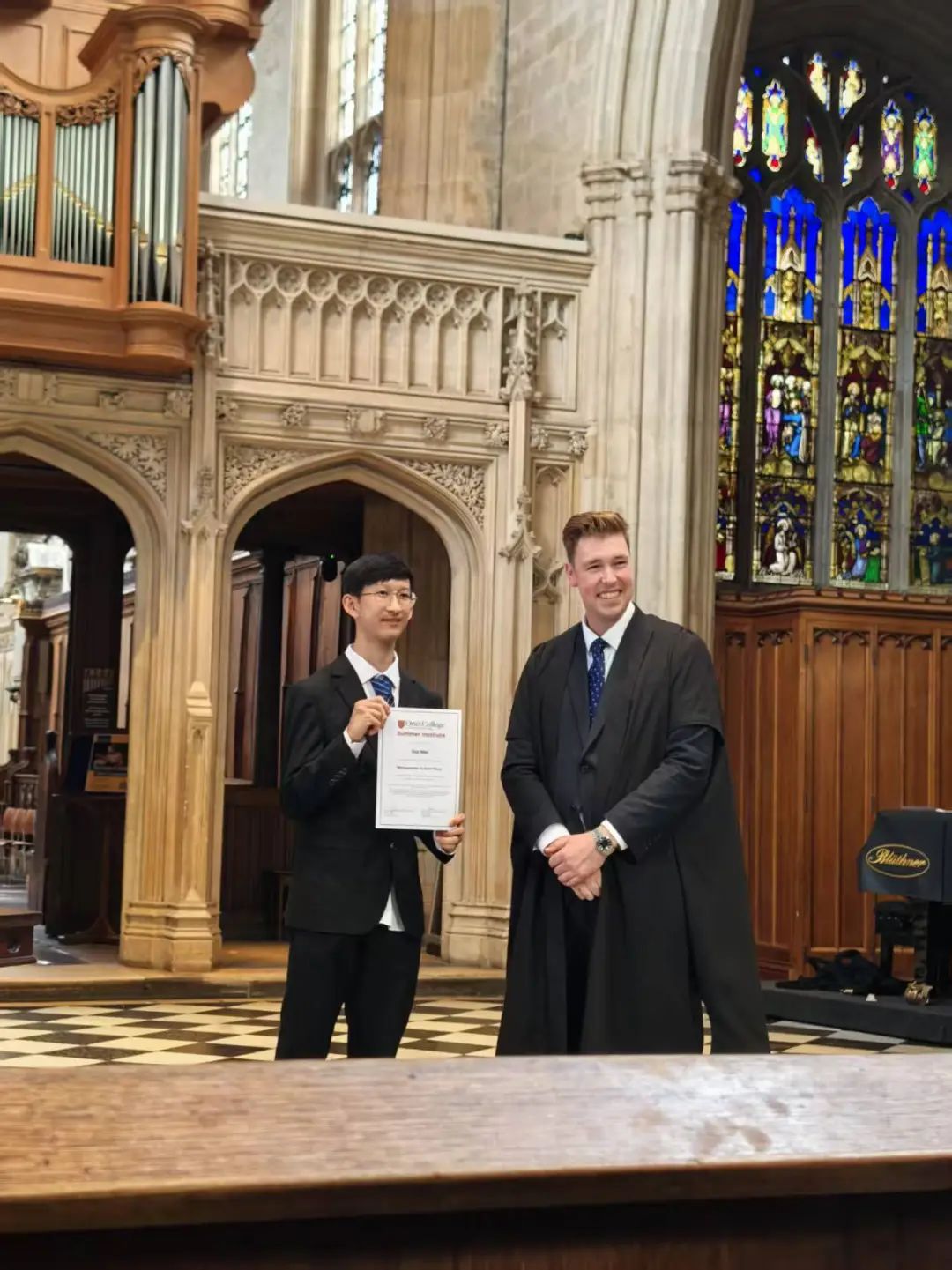

梅思祈参加牛津大学奥利尔学院暑期项目期间

同样挑战跨学科学习的,还有国际金融学院2024级本科生梅思祈——他今年报名了伦敦政治经济学院与牛津大学奥利尔学院两个暑期项目。

在伦敦政治经济学院,他扎进“金融数学中的计算方法”:金融模型、算法应用、Python量化工具轮番上阵。在那里,教授鼓励小组合作,他与来自不同国家的组员深度交流、紧密协作,通过共同完成具有挑战性的小组项目,不仅让他在实操中提升了解决实际金融问题的能力,也让他加深了对跨文化沟通的理解。

转战牛津奥利尔学院,“博弈论”的课堂又为他的工具箱,添上“策略互动”与“决策模型”两把钥匙。每天晚上,各领域的学术大咖轮番登台开讲,日日点燃新的问题意识,也为他的下一步研究点亮更多可能。

万花筒中看世界

异国的学业与生活

照见更辽阔的天地

也照见更清晰的自己

课堂之外,梅思祈把伦敦这座欧洲文化名城当成另一所“大学”。他参观大英博物馆、拜访泰晤士河畔的地标景点、泛舟牛津、体验门球、走近剑桥大学,并专程前往海格特公墓,在马克思墓前感受伟人的气息。金融之城的古老与先锋、厚重与灵动,在这一连串脚步中汇成一幅立体地图,也坚定了他未来投身金融科技领域的信心。

▲

毛冠尧参加美国斯坦福大学(IHP)暑期班期间

“这里的课程主要靠的是学生自发组成团队进行合作,可以说是i人‘地狱’。”初抵斯坦福大学,未来信息创新学院2022级本科生毛冠尧经历了短暂的“文化冲击”。他解释,斯坦福的宿舍楼设有大型公共休息区(Lounge),以及公共食堂和台球室,“美国的大学宿舍强调社交属性”。

陌生环境、语言障碍让他在斯坦福的第一周充满挑战,但友善的同学让他很快融入环境,并激发了自己的自主能力。校园里无处不在的“创新”与“包容”气息让他印象深刻,独特的创业课和校内工作室(Workshop)让他明白了自己的所学“在未来可以做什么”,从而跳出书本与教室的框架,思考人生的主旋律。

课余时间,毛冠尧喜欢坐着加州列车(Caltrain)游览湾区,从红木镇茂密摇曳的棕榈树林,圣何塞街边的时刻响起萨克斯的酒馆,到旧金山旗帜飘扬的唐人街,都成了他这个假期的打卡点。

▲

唐启畅参加新加坡国立大学暑期学校期间

与之相似的是,在新加坡国立大学的学习,给高分子科学系2024级本科生唐启畅带来了不同于复旦的节奏感。“这边的节奏明显放缓。”在他看来,这种“慢”或为深度思考和实验创新留出空间,给予充分时间进行探索实践。

交流期间,他交到了很多异国他乡的朋友。他们在沟通中进一步了解了彼此的文化,也发现了共同的兴趣。此外,当地对于“标准”的不同定义,也让他印象深刻,“很多作业的完成标准并不相同,更多强调的是自己的探索、思考,而并非是答题的正确率。”在他看来,这种教育方式的主要目的,是激发学生的创造力。

从校园出发

情谊跨越山海

与世界另一角的他们对话

寥寥数语间描绘出崭新天地

▲

金开参加加拿大不列颠哥伦比亚大学暑期项目期间

在加拿大不列颠哥伦比亚大学,初来乍到的基础医学院2023级本科生金开曾为语言问题而忐忑不安。但很快,她就发现担心是多余的,“这里有很多练习口语的机会”。

无论口语水平如何,来自全球各地的教授们总会鼓励学生多大胆开口发表自己的观点,热情洋溢地借各种有趣又不失严谨的方式帮助学生理解知识,引导课堂互动;寝室和餐厅的工作人员也十分友好,让来自世界各地的同学得以融入这里的生活。

在加拿大不列颠哥伦比亚大学医学院的学习经历,让金开再次深刻感受到医学的博大精深。而她此行更珍贵的收获,是结识了一群同对医学怀抱赤诚之心的伙伴,他们得以一起钻研医学知识,共同讨论,彼此分享。

“探索广阔世界的旅程,也是深度发掘自我的契机,无论是在学术上还是生活上,都需要突破自身的胆怯,克服困难,不断向前。”

▲

马彦茜在哥伦比亚大学硕士预备夏校期间

走出校园,“当地人”的生活方式亦会带来新的启发。学在哥伦比亚大学硕士预备夏校,住在哈林区,外国语言文学学院2023级本科生马彦茜对多元化与包容性有了更深刻的理解。

除课堂上的各抒己见、尊重思维差异以外,她也通过城市中的日常体验感受文化的差异与交流。街头的涂鸦、教堂的歌声、超市里人们的闲谈,这些日常切片,构成了哈林区独特的社区氛围和文化气息。起初因语言与外貌上的不同而产生的心理隔阂,很快被邻居友善的微笑、商店老板的寒暄所消解。

回忆起这些满怀温情的日常互动,马彦茜认为:“这种以平等和尊重为基础的公共空间经验,让我重新理解了包容的意义。”这段经历让她更加珍视人与人之间的差异。

搭建成长助力平台

推动多维视角触摸多元文明

跨越学科疆域

于深度融入中读懂世界

今年暑期,在复旦大学陈晓明何佩鑫校友基金支持下,学校多部门和院系的协作下,学校共选拔80名优秀本科生赴新加坡国立大学、香港大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学交流学习。

项目为复旦学子打开另一扇课堂之门:他们在异国的讲台与街巷之间,触摸多元文化,拓展全球视野,在思辨与体验中完成思想的再次拔节——

“(新加坡国立大学)通过实际案例和操作练习,我们掌握了如何使用大模型、R等工具运用AI辅助文献筛选、提出研究问题、撰写摘要等关键技能。此外,课程中关于伦理与数据隐私的讨论也让我对技术使用的边界有了更清晰的认识。”

“这段经历馈赠我的不仅是港大‘全人培养’理念的启蒙,更让我在公益体验中萌生了将推广手语技能融入未来志愿服务的念头。当在地图上再次看到这一方小岛,当在学业挑战中想起研讨课上的思辨火花,这些记忆会始终提醒我:见过更广阔的世界后,更要成为传递温暖的人。”

“在温哥华,我们感受到了完全不同的节奏:自由、包容,也关注人与人之间真实的交流。无论是与本地学生的互动,还是在课堂外的探索,都让我们觉得——来这里交流学习不虚此行。”

悠长夏日之中

复旦人展翅飞向五湖四海

在世界这本大书上

写下了属于自己的生动注脚

行李箱里满载新奇的见闻

心里装进一个更广阔的世界

和更清晰的自己

旅程终有归期,但收获永不褪色

世界课堂的下一章,

永远向好奇的心敞开!

组 稿

党委宣传部

文 字

丁宇茜、汪蒙琪

图 片

受访者提供

制 图

贾颖月

责 编

汪蒙琪

编 辑

贾颖月

▼更多复旦新闻,敬请留意复旦大学官方网站。