在轨道上运行的卫星其实和我们人类一样,也会时刻面临“健康威胁”,它们在复杂多变的太空环境中开展工作,也可能会“生病”。卫星在轨监测师就像是“卫星医生”,他们会针对卫星的实际情况开展“健康管理”,保证卫星在轨长期稳定工作,更好地为我们服务。

那么,“卫星医生”们是如何在地面“远程问诊”,确保几百、几万公里以外的卫星保持健康呢?卫星在轨健康管理究竟要如何运作?未来我们又将怎样突破这一技术难题呢?下面就让我们一起来了解!

2018年5月,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发表了一份对外声明,造价4.43亿美元的GOES-17气象卫星突发冷却系统故障,严重影响了GOES-17卫星在夜晚的观测效果;2022年8月,价值3.76亿欧元的欧洲哨兵-1B卫星因电源系统异常提前退役。这些案例揭示了一个残酷的现实:在距地几百到几万公里的轨道上,每颗卫星都在与死亡倒计时赛跑。

在轨失效航天器举例

太空环境远非人们想象的平静,相反,表面静谧的太空其实却暗流涌动。根据美国国家航空航天局(NASA)统计,轨道上卫星平均每天经受着200℃以上的剧烈温差变化、累计相当于1000次胸透的辐射剂量、速度高达每秒7-8公里的微陨石、空间碎片的撞击风险、更有超过1亿个带电粒子的持续轰击……

另据欧洲航天局(ESA)相关数据统计,在轨卫星的突发故障中,约38%来自未知诱因,这就像给高价值的太空资产装上了“不定时炸弹”,因此对在轨卫星进行健康管理就显得尤为重要。

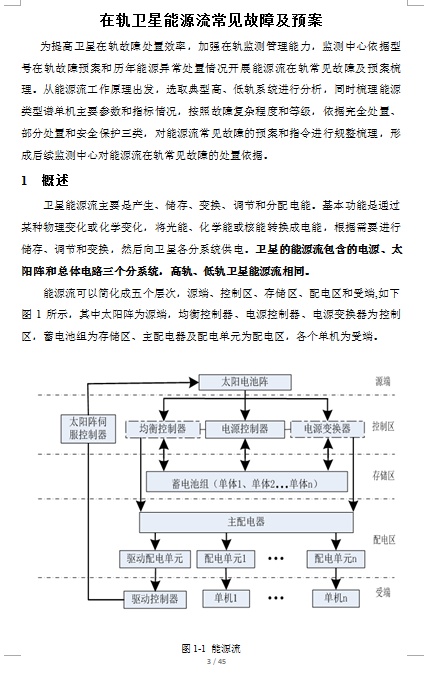

为了保障航天器在轨稳定运行,设计师们构建了一条天地协同的“数字生命线”——通过接收、处理与分析航天器遥测数据,实现对其状态进行监测,对其健康进行管理。

遥测数据:航天器的“生命体征”

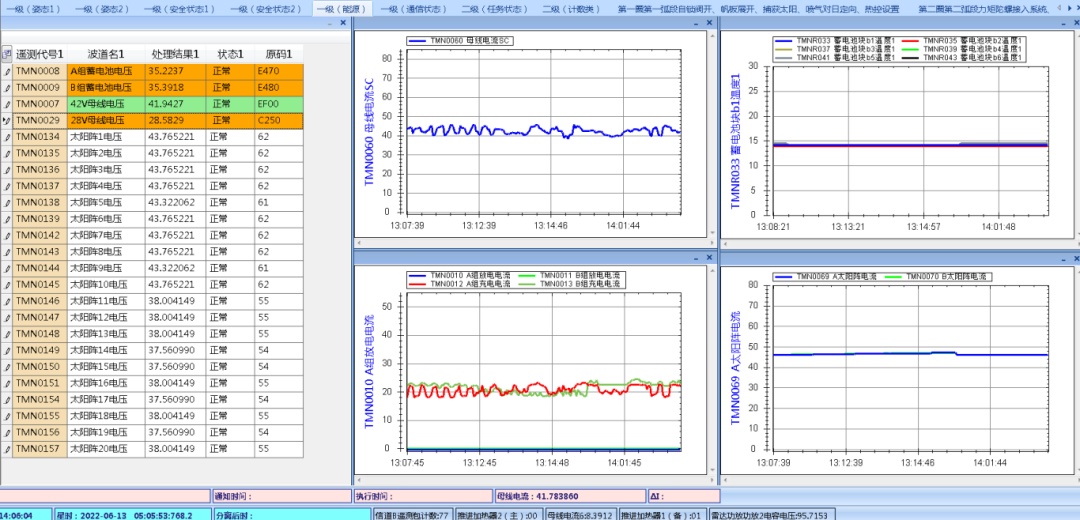

航天器在轨运行时,会通过预置的传感器持续采集自身状态数据,包括电压、电流、温度、姿态角、载荷工作状态等等遥测参数。这些数据如同人体的“体检报告”,通过无线电波传输到地面测控站。地面测控站系统将这些数据接收并进行解析,得到航天器的工作状态和相关性能参数。

航天器在轨数据

数据分析处理:从海量数据中提炼信息

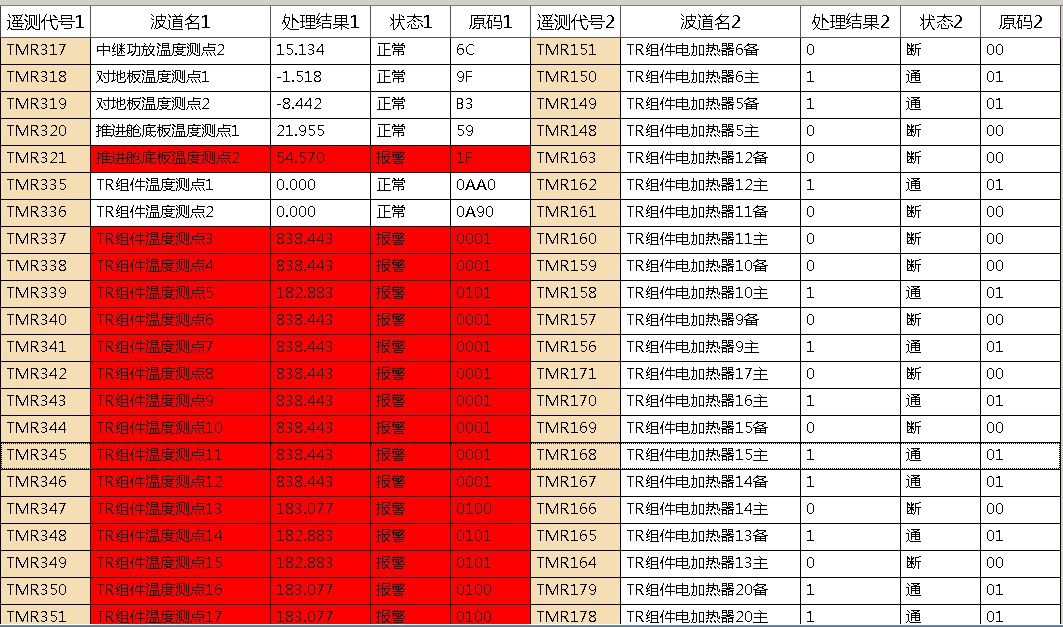

原始的遥测数据要经过多级处理:首先进行数据格式标准化和数据清洗,剔除传输路径上的噪声干扰;随后,通过自动化的算法对所有遥测参数进行对比分析,将超出设定健康基线或趋势出现异常的遥测集中标注显示,通过声、光、电多种方式进行告警,同时方便工程师们进行分析处置;最后,这些遥测数据将完整地存入数据库,供长期健康趋势分析使用。

遥测异常警告

天地协同的“医疗会诊”

当出现异常遥测信息时,设计师们通过对比正常、异常相关数据,结合故障树进行定位分析,根据分析制定异常处置方案,并对方案同步开展数字孪生验证;确定处置方案行之有效后,地面测控单位通过测控站发送遥控指令实施设备重启或系统重构等操作,并持续进行航天器状态监测;故障修复后,设计师们将开展举一反三工作,对其他航天器进行分析,避免其他航天器出现同样问题,同时更新航天器健康档案并优化异常处置预案,形成闭环管理。

故障预案

上海卫星工程研究所通过这种“监测-诊断-处置-优化”的天地闭环管理体系,使得在轨航天器异常处置率达到95%以上,平均故障恢复时间缩短2/3,为在轨航天器长寿命、高可靠运行提供了坚实的保障。

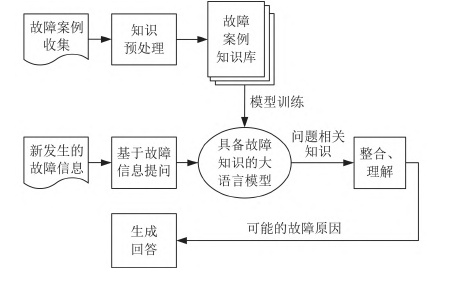

AI赋能的预测性维护

随着人工智能技术的突破,人工智能正在重塑航天器健康管理体系,在轨航天器健康管理正经历从“被动治病”到“主动预防”的范式革新。AI赋能的健康管理系统不仅可将在轨航天器寿命大幅延长,更可通过提前规避风险,显著降低卫星资产损失。目前,上海卫星工程研究所设计师们正在研究构建卫星的健康评估模型,它能根据历史数据趋势变化分析,在故障发生前数周提前识别在轨产品异常征兆,主动采取措施避免风险,预计其预测精度高达80%,较传统分析方法效率提高90%以上。

故障定位改进方法基原理

星间协同的“星座免疫系统”

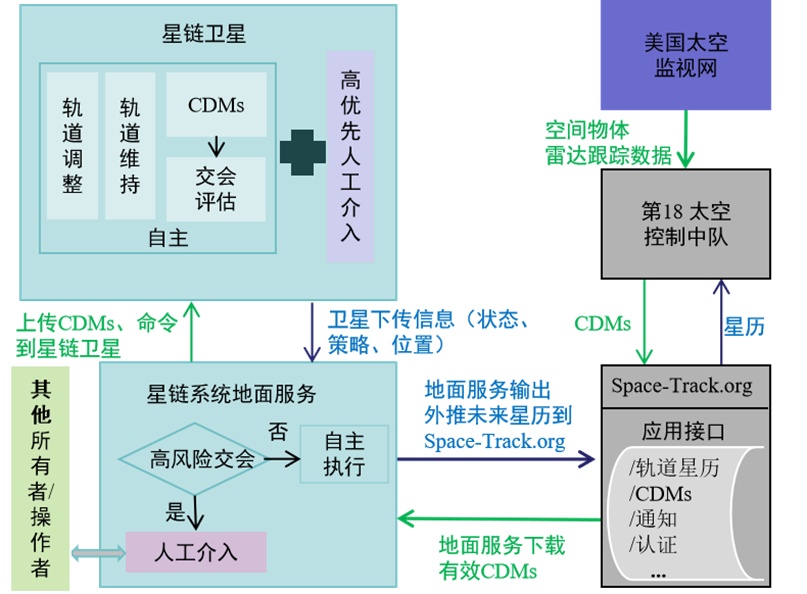

近年来,全球都在积极布局低轨卫星星座,并且朝着巨型化发展。巨型星座运行过程中,由于卫星数量众多、交互关系复杂,如按照现有管控模式,地面管控工作量将呈指数级增长,因此星上和地面管控能力必须在智能化、自主化、可靠性方面有显著的提升,从而大大减少地面运维人员的工作量。星上需要具备较高的智能化水平,通常包括但不限于自主定轨、自主通信、星座构型维持等能力;地面则需要提供任务规划、异常处置、状态切换、集中监视、资源分配等智能化服务,确保巨型星座从运维需求接收到运维操作自主执行等全流程实现智能、自主稳定运行,具备管控需求自主接收解析、任务智能规划、自主运行以及任务异常的自主监视处置等智能运维支持能力。

星链天地一体的自动化运作流程图

巨型星座的涌现也在推动着健康管理进入“群体免疫”时代。通过星间通信构建的自主健康管理网络,可以实现星座级健康监测管理,比如星座中某颗卫星检测到单粒子翻转,可以立即通过区块链加密通道向全网广播预警;某颗卫星故障,可以通过星座自主协调其它正常备份星补位,实现故障卫星的算力接管和任务再分配。这种类生物免疫系统的设计,使卫星群具备自我修复、交叉备份的生存能力。

随着AI、机器服务和星座组网技术的深度融合,未来的在轨航天器健康管理系统将建立起“监测-预测-维护-免疫”的全周期防护体系,推动航天设施向着更智能、更坚韧的方向进化。

随着在轨航天器数量的爆发式增长,航天器在轨故障预测与健康管理技术将在航天领域发挥越来越重要的作用。“卫星医生”们也在与时俱进,全面推进“悬丝诊脉”技术的发展,用预防代替抢救,防微杜渐、防患未然,为航天器的高效运维、安全稳定运行提供更加稳妥可靠的保障,护航我们的航天梦向着更远更深的宇宙迈进。

来源:上海卫星

作者:王学臻 卢丹