一方水土育一方珍品,一片匠心铸就金字招牌。从崇明大米的清甜软糯,到南汇水蜜桃的馥郁多汁;从松江大米的地标认证,到马陆葡萄的科技赋能……在大都市的广袤田地里,上海农业品牌正用“绿色”与“安全”的双重基因重塑超大城市乡村振兴的底色。即日起,我们推出“绿色品牌故事”系列,看上海在都市与田园的共生中,书写农业品牌的时代答卷。

盛夏的嘉定,阳光透过葡萄藤的缝隙,洒下斑驳的光影。一串串紫黑如玛瑙的巨峰、翠绿似璞玉的阳光玫瑰悬挂在平棚架上,果粒饱满。葡萄园里的农户小心翼翼地剪下一串葡萄,放进印有“绿色食品”标志的包装盒内。“这串葡萄能卖到100元,靠的就是‘马陆葡萄’这块金字招牌,还有背后实打实的绿色功夫。”他的话语里,藏着一颗葡萄从田间到舌尖近45年的绿色成长史。

从“南渡长江”到“品质标杆”

跨越四十余年的产业长征

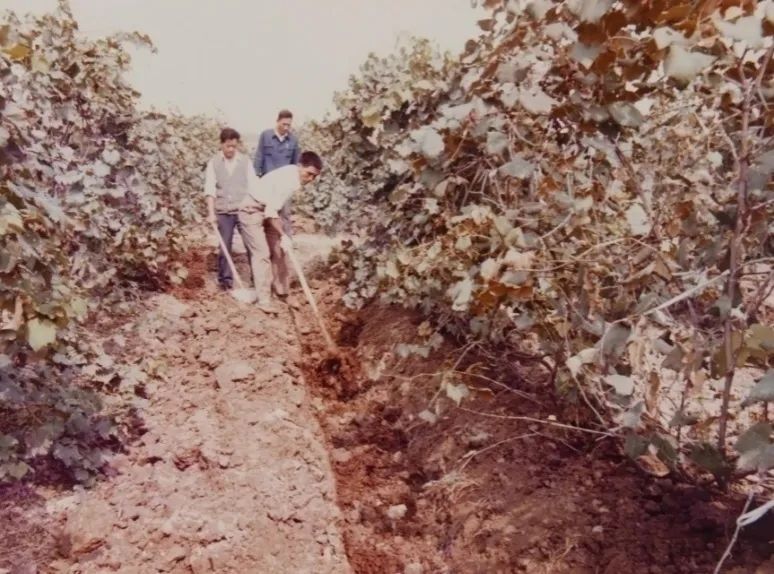

1981年的春天,嘉定马陆园艺场的田埂上,时任果树技术员的单传伦蹲在2.2亩试验田边,望着刚栽下的巨峰葡萄苗陷入沉思。当时农业界流传着“葡萄不能过长江”的说法,南方多雨高湿的气候让葡萄病害频发,口感远不及北方,但这位曾在大连考察时被巨峰葡萄的香甜打动的技术员决心要在上海的土地上种出优质葡萄。

1983年夏,试验田的葡萄挂满枝头,消息传开,周边的农户们蜂拥而至:“单师傅,这葡萄真能在咱这儿活?”单传伦摘下一串递给大家,“尝尝就知道了!”咬开果粒的瞬间,浓郁的果香混着草莓味在口腔炸开。这一口,“咬”开了马陆葡萄产业的序幕。

1981—1990年中期,马陆葡萄经历了从“零”到“规模化”的飞跃。巨峰葡萄逐渐在马陆全面推广,到20世纪80年代末,马陆地区葡萄种植面积将近8000亩,约占市郊葡萄种植面积的四分之一,成为沪郊“致富果”。当时,在社办企业工作的农民一年工资800元左右,而一亩葡萄收入就能有四五千元。“种3亩葡萄,两年就成万元户”的口号传遍沪郊。

但规模扩张的背后,隐忧渐显。20世纪90年代初,部分农户为追求产量过度施肥,葡萄口感下降,市场上出现“马陆葡萄不甜了”的声音。1992年,马陆镇成立上海马陆葡萄研究所,提出用科技引领产业发展,提倡控产栽培,将亩产控制在2000斤。控产后的葡萄,产量虽然少了,但品质得到了提高,每斤售价可以从2元涨到5元。从此,对品质的追求和坚守也成了马陆葡萄的金字招牌。

2001年,上海马陆葡萄研究所率先注册了“马陆葡萄”商标,2007年所长单传伦将“马陆”无偿转让给马陆镇农业服务中心,成为镇里的区域公用品牌。研究所则注册“传伦”品牌深耕高端市场,开启了马陆葡萄的品牌效益发展阶段,如今已经形成区域公用品牌与企业品牌共生的发展模式。

从“靠天吃饭”到“科技护航”

绿色生产的技术密码

品质是马陆葡萄欣欣向荣的“秘诀”,而品质的背后,是一道道实实在在的绿色生产技术、规范和对科技的拥抱。

在标准化生产上,马陆葡萄做到了不同品种葡萄穗长、粒数和果粒大小一致、糖度提高,实现亩优质果率达到86%以上。2021年制定的团体标准《绿色食品 马陆葡萄生产技术规范》,还从建园、架势与树形、土肥水管理、病虫害防治等多个方面对葡萄的标准化生产进行了规范。

“葡萄好不好,土壤说了算。”土壤生态养护是马陆葡萄绿色生产的第一道防线。上海市农业技术推广服务中心农技专家王秀敏介绍,多年来,马陆葡萄一直坚持“沃土计划”。每年秋季施入有机肥;夏季种植毛豆、蚕豆等绿肥,翻耕入土增加有机质;冬季深翻,打破板结层。在马陆葡萄农户的葡萄园里,每亩葡萄的产量被严格控制在2000斤以内。“产量过高,不仅口感下降,还容易生病。”产量是决定设施葡萄品质的关键,成为马陆葡萄种植户心中的一道“铁律”。

病虫害防治方面,马陆葡萄走的是“生态防控”路线。白色的防虫网将大棚罩住,阻断了害虫的入侵;黄色的粘虫板随风轻晃,糖醋液盆散发着诱虫的气味;每年春季,果园都会喷施一次石硫合剂,这是一种矿物源农药,既能杀菌又低残留。

“葡萄和人一样,环境好长得就好。”上海马陆葡萄主题公园总经理、上海马陆葡萄研究所副所长单涛利用园内废弃物自制有机肥,实现零排放与循环利用。他对葡萄采取“计划生育”措施,打造高标准的有机葡萄。此外,他还创新实行了一套轻简化葡萄栽培模式——“垅式”种植模式,解决了南方水网地区明排暗渍的问题。通过应用“平棚架双主蔓分组整形”模式,每亩地则可减少用肥量50%、减少土地种植面积70%、降低劳动力30%。

2022年始,“马陆葡萄数字云平台”推广运用,通过在果穗悬挂RFID感应标签,为正宗马陆葡萄提供身份证,实现线上一张图看全貌,线下一个码查真伪。2024年,依托上海大数据中心以及神农口袋农业生产信息平台,马陆葡萄全域30多个合作社及企业率先试点推广区块链应用场景。马陆葡萄包括经营主体信息、物联网环境监测数据、生产资料、农事信息、销售记录等数据全部纳入监管,保障市民餐桌上的安全。

“除此之外,品种多样也是我们马陆葡萄的一张科技王牌。”马陆镇农业农村服务中心副主任张晋盼介绍。从早熟的“夏黑”“早霞玫瑰”,到中熟的“巨峰”“巨玫瑰”,再到晚熟的“阳光玫瑰”“妮娜皇后”,马陆葡萄品种丰富,科研品种120多个,这些品种中不乏抗病性强、耐湿能力突出的品种,可以减少农药使用,降低了种植过程中的化学投入,适应南方多雨环境,从品种源头保障了绿色品质。“每年最早一批成熟的葡萄是通过保温栽培的方式种植的,在5月底、6月初的时候就可以上市。最晚熟的品种上市期可以延续到国庆节以后。整个供应时间横跨5月底至10月中旬,有长达4个多月的时间。这些都离不开农业科技的助力。”张晋盼介绍。

从“一颗好果”到“一个品牌”

母子品牌的诞生与破圈

在马陆葡萄网的订单后台,“传伦”“品冠峰”“管家”等品牌的订单正不断刷新。这些看似独立的品牌,都共享着一个“母品牌”——“马陆葡萄”区域公共品牌。

这种区域公用品牌与企业品牌共生的“母子品牌”发展模式,是马陆葡萄品牌建设的独特智慧。一方面,企业品牌以公用品牌为背书,不断扩大精品品牌的影响力;另一方面,以研究所作为龙头进行新品种、新技术示范企业和合作社进行扩大集成后推广,形成品牌合力,显著提升种植效益。

“不是所有长在马陆的葡萄,都能叫‘马陆葡萄’。”马陆镇农业服务中心工作人员苏淳拿起一串葡萄,指着包装上的logo解释,“必须是纳入授权管理、符合28项品质指标的产品才行。” 2015年,马陆葡萄荣获国家农产品地理标志,保护范围覆盖嘉定区全区7个镇1个工业区1个新区。2025年,马陆葡萄在地标范围内授权使用地理标志的企业和合作社共计27家,其中国家级及省级示范合作社1家,区级农业龙头企业1家,区级农业科技型企业1家;获得绿色食品认证的企业及合作社共20家,种植面积1998.37亩,绿色认证率达42.64%。

在市场定价上,马陆葡萄形成了“传伦”牌葡萄100元/公斤、其他品牌依次为60元/公斤、 50元/公斤、 40元/公斤、 30元/公斤、 20元/公斤的梯次价格,突破了农业效益从“赚劳工”转向“赚品牌”的瓶颈,实现了“优质优价、精品高价”的理念。

而在线上,2014年上线的马陆葡萄网、2022年开通的微信旗舰店、2023年入驻的东方购物平台,构建起“晨采午达”的鲜享网络:早晨5点从枝头摘下的葡萄,下午2点就能出现在上海市民的餐桌上。

在第一产业蓬勃发展的基础上,依托乡村民俗和自然资源禀赋,马陆葡萄融合农文旅产业,助力品牌出圈。每年夏季,马陆葡萄文化艺术节都会如期而至,这个始于2000年的节日,如今已成为上海最具影响力的农事节庆之一。葡萄采摘、文创DIY、暑期研学等活动,让“马陆葡萄”从农产品变成了文化符号。马陆葡萄公园、宏泰园等全国休闲农业五星级示范园区,由世界著名建筑设计师安藤忠雄设计的嘉定区首家乡村当代美术馆——嘉源海美术馆等农文旅新地标,形成了“一带一心两环三区”文旅空间结构。以此为线路打造的“乡村振兴游”线路,成功获评农业农村部“中国美丽乡村休闲旅游行秋季精品线路”及文旅部“全国乡村旅游精品线路”。

当夕阳为葡萄园镀上金边,马陆葡萄的故事还在继续。下一个十年,马陆葡萄还将带着“绿色”“智慧”的标签,从上海的田间地头,走向更广阔的市场。而那份对品质的坚守,对绿色的执着,将在时光的沉淀中,酝酿出更醇厚的甘甜。

文:赵一苇