刷着手机却觉得孤独,

有好多话想说,即使有家人,

也觉得无人倾诉;

想出去吃顿大餐,却没人陪伴;

渴望运动放松,却找不到搭子…

近日,

“孤独感”话题冲上热搜,

在各平台的讨论度也居高不下

↓

让人想不到的是,

这种“孤独感”

不仅让人情绪低落,

更可能产生神经毒性,

相当于每天吸15支烟,

甚至加速衰老、增加死亡风险!

超6成职场人感到孤独

网络“表演式社交”无法替代情感交流

近年来,我们常看到这些新闻——上海独居阿姨网购花费200万,老人住3600万豪宅拾荒家中堆满垃圾,湖南80岁“留守”奶奶短视频诉说孤独等,这类话题频频成为关注热点。

他们的故事让许多网友感同身受↓

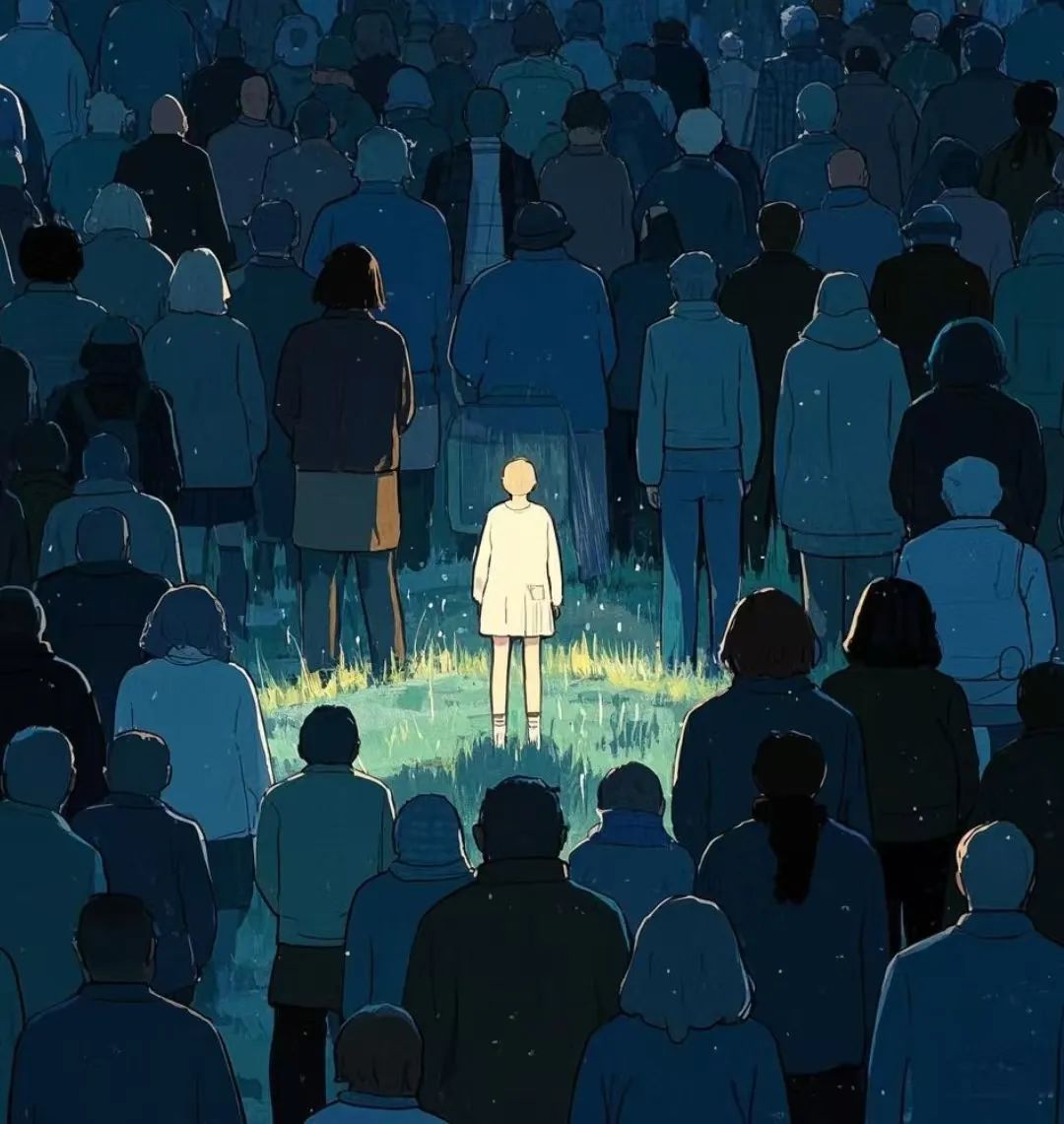

在这个联系方式无穷多的数字时代,越来越多的人反而发现自己处于孤独状态,尤其是年轻人——某知名招聘平台曾对中国上万名职场人进行“孤独感”调查,有近61.47%的人平时会感到孤独。

而老年人较之其他年龄段的人,更易产生孤独感。截至2024年,我国60岁及以上老年人口已达3.1亿,其中有不少“空巢”老人。《中国老龄发展报告2024——中国老年人心理健康状况》蓝皮书显示,我国近四分之一的老年人有不同程度的孤独感受。

社交媒体使得人与人之间的链接变得更便利,那为何现代人仍易感到孤独?

广东省心理咨询师协会副会长李素磊博士认为,孤独感本质是“联接质量不足”而非“联接数量不足”,而沟通方式便利提升更多的是人与人之间的“联接数量”。实际上有可能“越热闹越孤独”,因为现代人孤独的深层原因也包括虚拟社交的“表面满足”。

而点赞≠陪伴,点赞互动无法替代深度情感交流,网络社交更多的是“表演式社交”,展示的是经过修饰的生活、感情,这样的状况往往会掩盖孤独感,有时还会加剧情感疏离。

“孤独”每小时致全球100人死亡

且比每天吸15根烟还“毒”

世卫组织把“孤独”定义为

全球公共卫生问题

今年6月,世卫组织下属社会联系委员会发布报告称,社会隔离和孤独现象在全球各地、各年龄人群中普遍存在,全球每六人中就有一人受到孤独感的影响,孤独感每小时导致全球100人死亡,每年死亡人数超过87.1万人。

报告还强调,过度使用屏幕设备和有害在线互动,会对心理健康产生负面影响,尤其是年轻人。

据了解,2023年11月,世卫就已把“孤独”定义为全球公共卫生问题。

孤独悄然侵蚀着身心健康

2024年《美国肾脏病杂志》发表一项研究,通过对24万名2型糖尿病患者长达7年的追踪,揭示了令人震惊的现象:长期处于独居状态且社交匮乏的患者,微血管并发症发生率较社交活跃者提升13%,而主观孤独感强烈的人群,风险也上升12%。

此外,社会隔离使神经病变风险激增31%,其神经毒性相当于每天吸15支烟。

美国俄亥俄州立大学研究人员发现,越孤单的人,其体内潜伏疱疹病毒越容易再被活化,因此会产生与发炎相关的蛋白质。相反,社会联系在人的一生中都会起到保护作用——减少炎症。

英国布里斯托大学的一项研究显示,孤独感会让人增加开始吸烟的可能性、增多每日吸烟的数量、提高戒烟的难度。另外,孤独的人独自就医时,可能因无熟悉的人陪在身边而“心里不踏实”,导致排斥一个人去医院,进而延误病情。

孤独呈低龄化趋势

在部分国家,“孤独”症患者已呈低龄化趋势。英国巴斯大学研究显示,孤独的青少年未来患抑郁症的几率比普通人高3倍,且影响至少会持续9年。

改变孤独关键是“走出来”

可以尝试这些方法

国家二级心理咨询师马泽中表示,改变孤独的状态其实并不困难,关键要做到“走出来”。

心理学专家们建议,现代人可以通过以下这些方式,来排解孤独情绪↓

减少对“虚拟空间”的依赖

关掉屏幕、放下手机,多到户外活动,如公园散步、登山、旅游等。

建立“高质量弱联接”

不必与新朋旧友强求深交,可增多和邻居、同事、日常见面的人之间有分寸的闲聊。可从小事开始,如和快递员或网约车司机多聊一句,帮邻居取个快递等。

尽量做到“仪式化”

比如,独居的人把小家收拾得精致漂亮,将生活过得多姿多彩,或是找一个“寄托”,养宠物、养植物等,努力将生活变得更规律、更健康。

构建更多“关系网”

跳出封闭的人际关系,多抽时间和亲朋好友聚会,主动迈出沟通的第一步。

也可根据自己的兴趣参加一些兴趣社团、社区集体活动等,构建家庭化、社会化、情感化的支持系统,对于各种社交,可以实践“选择性参与”,即根据自身能量状态调整社交强度。

申工社综合整理自广州日报、生命时报、澎湃新闻、界面新闻等

转载请注明出处

本期编辑:茅轶婧