编者按 滇缅公路原来是云南省滇西的一条省道干线。早在1935年,从昆明至中缅边境下关地区的411.6公里已经修成通车。1937年7月,日本帝国主义发动全面侵华战争。此后,中国沿海地区相继沦陷,战略屏障丢失,中国抗战也失去了国际支援的主要通道。在此情形下,修建滇缅公路下关至畹町一段、连通云南到仰光的西南通道,成为中国获取国际支援的生命线。经过商议,国民政府交通部公路处处长赵祖康成为修建滇缅公路的具体主持者。

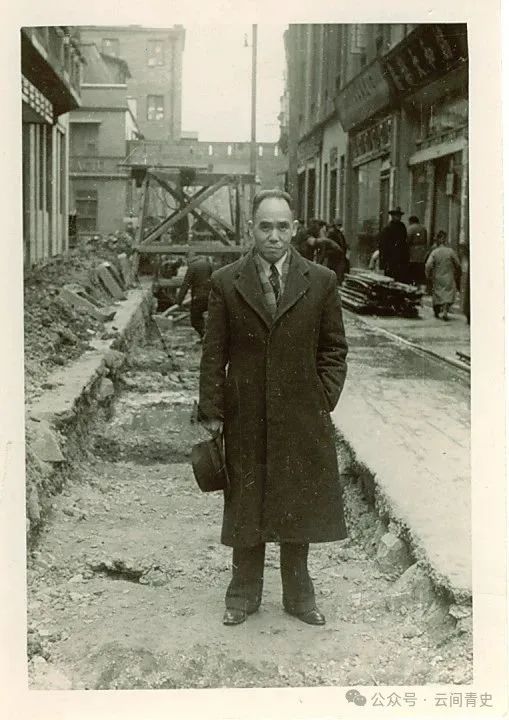

赵祖康(1900-1995),江苏松江(今属上海)人,市政和道路工程专家,抗战期间曾主持修建西兰、西汉、乐西、滇缅等战略性公路,被誉为“中国公路泰斗”。

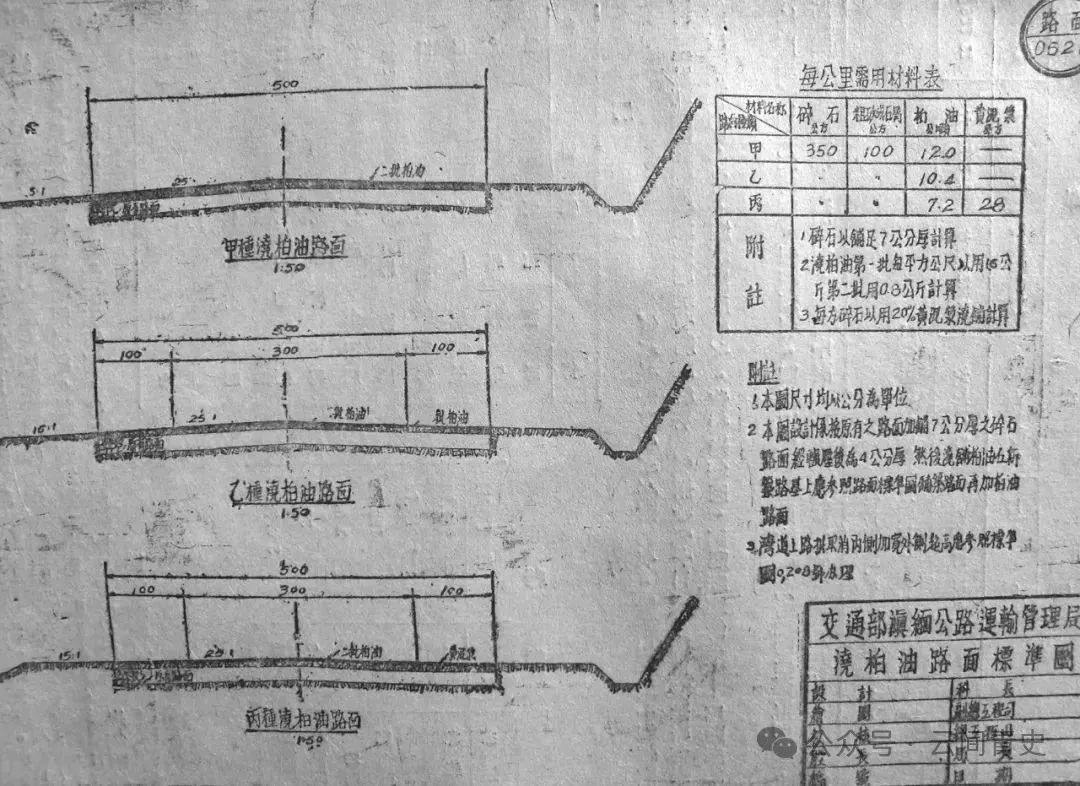

接到任务的赵祖康随即赶到昆明,着手勘察规划工作。1937年下半年,战争逼近云南,滇缅公路的勘察规划设计没有条件从容进行,赵祖康和云南省交通部门的同事只能边设计边施工。首先是勘测确定线路走向,打通“延长段”,从下关开始路经保山,再到芒市。因为全是山路,勘测队在当地村民带领下一段一段丈量、测定,根据线路的弯道和坡度可行性,确定绕山路和盘山路。其次是制定这段路的路基、路面标准。根据就地取材原则,应先夯土路基,再用碎石铺路面。但赵祖康现场勘察发现,部分路段的山体石料风化严重,不适合做碎石路,路面最好铺上沥青。还有就是解决路面排水。中国当时修路很少考虑排水,要做排水设施,路面要高出地面,底下设涵管,一些人认为不现实,赵祖康用自己在广西梧州的经历说服了众人。最后,就是路经桥梁规划。他和桥梁工程师翻山越岭,定地点、定桥型,决定先建临时浮桥,再建永久性钢桥。如此,一套滇缅公路的施工蓝图,包括线路平面图、断面图和碎石及沥青标准图等就这样制定出来了。

经赵祖康审定的滇缅公路施工图

1937年12月,滇缅公路下关至畹町段正式动工修建。该地气候恶劣,大量工程需翻越滇西横断山脉、跨过澜沧江、怒江两条大河,且人烟稀少、物料缺乏,修建工作困难重重。在施工过程中,赵祖康和同事们早已把个人的生死置之度外。为了多铺沥青路,他们争分夺秒,指挥民工从山上挖来泥土,把石材加工成碎石,按规定的比例混在一起做路基,又用压路机和石磙压实,在路基上再浇沥青,然后按照技术规范撒上一层石屑,最后压实。工程进展到一半时,因日军空袭增多,工地出现伤亡,工程机械、材料也被频被炸毁,铺设沥青路面的工程被迫停止,改为铺设碎石路面。尽管如此,滇缅公路的沥青路面还是推进了150多公里。

1938年8月31日,经过9个月的鏖战,浸透了西南人民血汗的滇缅公路在赵祖康的殚精竭虑下提前全线通车,成为抗战后期中国获得外部支援的唯一国际通道。

1946年6月,赵祖康因领导修建滇缅等战略性公路,获得美国政府颁发的独立自由勋章,但他说:“我个人纵有回天之力也是办不到的,功劳属于千千万万的筑路工人。”

(本文整理自《滇缅公路上的上海人》《赵祖康传》《烈士暮年壮心不已——访赵祖康》)

资料:云间青史

编辑:张小小

审核:周样波 李于伯