炎炎夏日

略带苦味的瓜果

是不少人的“心头好”

很多人总觉得“苦味能去火”

所以吃到苦味的瓜也不会多想

但事实上

除了苦瓜以外

其他葫芦科的瓜类

(如丝瓜、瓠瓜、黄瓜、冬瓜、甜瓜、西瓜等)

一旦吃起来有明显苦味

就可能是“有毒”的

应立即停止食用

今天,尤其要特别强调一种

目前正在上市的瓜——

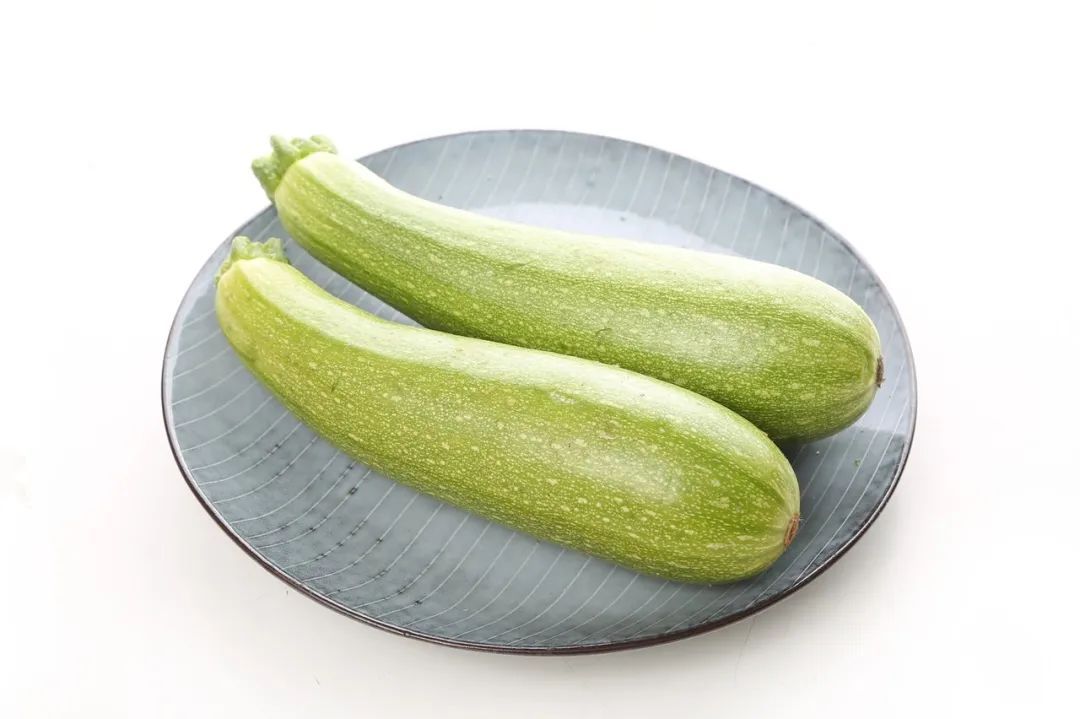

瓠(hù)瓜

(即上海人餐桌上常见的夜开花)

男子误食苦瓠瓜

多次晕厥紧急送医

日前,福建省福州的肖先生(化名)经历了惊魂一幕。

肖先生前几天买了3根瓠瓜,吃到最后一根时“第一口就发现味道不对,有点苦,以为是瓜尾巴,就吞下去了,再咬一口仍是苦的,就没吃了。”

万万没想到,吃下去不一会儿,肖先生就觉得难受,十几分钟后开始剧烈呕吐,胸闷、气紧、头晕,还出现了腹痛、腹泻。此后,肖先生发生三次晕厥、摔倒,由其家属送到医院。

医生发现,此时肖先生表情淡漠,不能站立,血压只剩78/52mmHg,有休克、高乳酸血症、电解质紊乱等情况,肾功能也出现了明显损伤。追问病史及进食食物后,医生初步判断,造成肖先生腹泻及意识丧失的“元凶”,可能就是那口“超级苦”的瓠瓜。

此前,更是已有不少人中招。2020年6月,浙江常山余先生一家食用苦味瓠瓜后,3人半小时内相继出现腹痛、呕吐、腹泻等症状,其中,食用较多的妻子当晚住院治疗,所幸经对症处理好转,未食用的儿子躲过一劫。同年7月,广东韶关粤北人民医院接诊4例苦瓠瓜中毒患者,9岁男孩和6岁妹妹食用后腹痛,奶奶和母亲症状更重,出现频繁呕吐、腹泻(母亲一晚上腹泻20余次)及乏力,经诊断为葫芦素中毒性肠炎,洗胃补液后痊愈。

瓠瓜也叫瓠子、葫芦、蒲瓜、扁蒲、夜开花,属于葫芦科葫芦属。

瓠瓜的果实形态多样,呈长棒形、短筒形或束腰形,嫩瓜果皮为淡绿色,果肉白色柔嫩。我们主要是吃它的嫩瓜,成熟的瓠瓜不适合食用,一般用来做容器或饰品,比如盛水的葫芦瓢、装酒的葫芦容器或玩具等。

瓠瓜含水量高,根据《中国食物成分表》中的数据,瓠瓜的含水量高达95.3%,跟口感水灵的黄瓜差不多。这种清爽的口感,是很多人夏天喜欢吃它的原因。水分这么高,自然热量就会低一些,瓠瓜的热量仅为16千卡/100克,也是一款“减肥友好”蔬菜。

正常的瓠瓜嫩瓜口感清甜,但在遇到一些特殊情况,例如在生长过程中受到异常气温、阳光、土壤等因素的影响,导致瓠瓜产生葫芦素,味道变苦。

葫芦素是一大类化合物,目前已知的葫芦素有多种(葫芦素B、葫芦素C、葫芦素D、葫芦素E、葫芦素I等),毒性有强有弱。有文献指出,导致瓠瓜发苦和有毒的主要成分是葫芦素B和葫芦素D,二者具有较强毒性。

瓠瓜中葫芦素的含量越高,吃起来越苦,这种毒素即使经过漂洗、加盐均不能去除,而且还耐高温,受热不易被破坏分解,日常炖、煮、蒸等常规的家庭烹饪温度都无法将其破坏。误食之后,轻则恶心呕吐、腹痛腹泻,重则肝肾损伤、休克,甚至危及生命。

葫芦素在人体内会产生较强的细胞毒性,中毒症状在进食后10分钟到2小时便会出现。一般症状为胃部不适、恶心、呕吐、头昏、头痛,部分进食3—4小时后出现腹痛腹泻,偶有手脚发麻、脉缓、浑身无力等症状。中毒严重的会有强烈的催吐和肠道刺激作用,损伤消化道,也会导致急性肝损伤。

市场采购时,一定要问清楚用途,另外在烹饪之前,可以先用舌尖舔尝瓜瓤的味道,若有苦味,应整根立即丢弃,并立即漱口。除了苦瓜,丝瓜、冬瓜、黄瓜等葫芦科的瓜类若出现不正常的苦味,也同样含有毒素,也可以用这个方法辨别。

如果不慎切了苦蒲瓜,菜刀、砧板、锅具等必须反复冲洗干净,避免毒素残留。

对于食堂、餐厅等做好的瓠瓜菜肴,一旦发现味道发苦,应立即停止食用,并将所有相关的菜肴、汤汁全部丢弃!

编辑:徐悦琳

图片:图虫创意

综合自央视新闻、光明日报、央视财经、浙江省市场监督管理局、新闻坊微信公众号