近日,2025年“上海市可开展的新增医疗技术”公布,复旦大学附属华山医院有3项新技术获批。本期介绍由华山医院神经内科董强教授申报的“容积-黏度吞咽筛查技术”,该技术为急性期脑梗患者该不该插胃管提供了科学判断的依据。

临床困境

吞咽障碍是急性期脑梗患者最为常见的临床并发症之一。吞咽障碍可能发生在吞咽的各个阶段,患者常表现为喝水呛咳、咀嚼受限、舌运动障碍、咽下困难等。临床研究发现,急性卒中后吞咽障碍的发生率可达37%~78%。吞咽障碍会导致患者进食量减少,进而发生营养不良,也容易出现患者误吸、肺炎、脱水、电解质紊乱等不良事件,增加死亡风险。

吞咽功能评估是卒中患者诊疗的关键环节——既要精准判断新入院患者是否需要插入胃管,也要为康复期已留置胃管的患者科学评估拔管时机。然而,国内卒中吞咽功能评价与营养支持缺乏统一、标准的操作规范。为此,医护团队需要一套更为精确的评估标准,以规范胃管留置与拔除的决策流程,提升诊疗安全性与康复效果。

技术探索

作为国家神经疾病中心主体单位以及全国脑卒中诊疗领域的领军单位之一,华山医院卒中中心每年接诊并评估的急性脑卒中患者超过2000例。从2017年开始,团队结合中国脑卒中吞咽障碍患者管理的临床现状,系统性分析既往研究结果,开始探索适用于中国人的吞咽障碍筛查新技术——容积-黏度吞咽筛查技术。

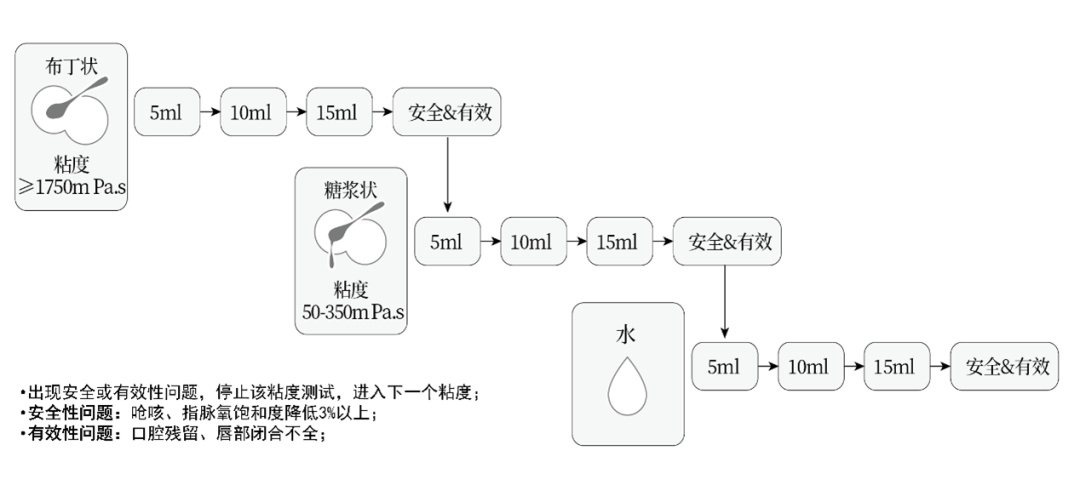

容积-黏度吞咽筛查技术通过让患者吞咽不同黏度的测试食物,安全、高效地评定吞咽功能。医护人员会用专业的食物增稠剂,制备几种不同标准黏度的食团,第一级是布丁状的固体食团,第二级是糖浆状的半固体食团,第三级是水。从5ml布丁状固体食团开始,黏度由厚到薄,量由少到多。由一级到三级,逐级测试。记录患者在每一个级别可以完成的毫升数。对于任何一个级别的测试,患者如果不能顺利吞咽5ml以上,就需要留置胃管,观察的指标包括呛咳、指末氧饱和度降低、口腔残留、唇部闭合不全等。

应用推广

相比于传统的饮水测试、标准吞咽功能评定、电视透视吞咽功能评定等评估方法,这种逐级测试的设计,方法简便,医护人员可以在患者床旁开展。医务人员能在患者入院后,快速判断患者有无吞咽障碍,决定喂食、喂水和给药途径,避免出现误吸的风险,保证患者安全。

该技术已被证明能预测吸入性肺炎的发生率,帮助临床医护人员及时采取措施,降低患者误吸风险。此外,该项技术也广泛适用于因其他疾病引发吞咽障碍的患者。目前,该技术正在申请新增医疗服务项目收费。上海十余家知名三甲医院亦已相继推广应用。

文 | 神经病学研究所 叶婷

审核 | 董强 方堃 卫慧 黄胜燕

喜欢就奖励一个“”和“❤”呗