在推进“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”现代化人民城市建设过程中,基层治理面临诸多历史遗留的“硬骨头”。位于半淞园路街道制造局路 833 弄的两道高墙之间,曾有一段宽仅一米多的封闭夹缝困扰居民 20 余年。这个旧改遗留的临时设施长期闲置,成了垃圾堆积的死角,更堵塞了消防和救护通道,埋下严重安全隐患。由于这片空间无名无主,形成了“谁都能管、谁都不管”的权责真空,单一部门受限于权限和资源,始终无力破解这一难题。近期,街道成功破解了困扰制造局路833弄居民20余年的 “夹心墙”难题,将其从交通卫生安全死角转变为宽敞通道。

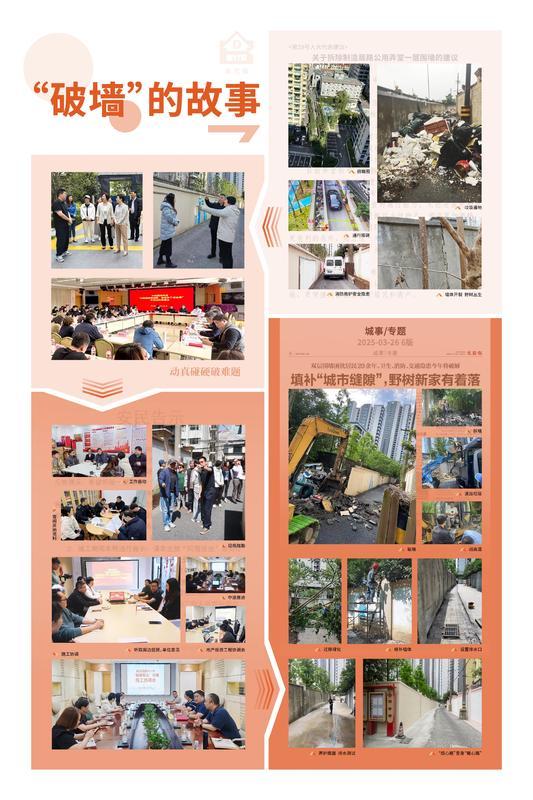

转机始于人大代表的深入调研。他们将居民的迫切诉求整理成正式建议提交人代会,半淞园路街道主动把这个难题列入 "动真碰硬破难题" 项目清单,由街道人大工委牵头推进。面对涉及规划、建设、房管、绿化等十多个相关单位的复杂情况,街道人大工委搭建起联合工作机制,组织各方反复到现场勘察、查阅档案、磋商讨论,一步步厘清权责边界。就连野树移植这样受法规限制的环节,也创新出 "市政所与街道管理办联合申报、绿容局与居民小区共同执行" 的三方协作模式,打通了操作路径。

整个解决过程被科学拆解为三个阶段:前四个月深入调研,摸清历史沿革、权属关系和技术难点;中间阶段强化多部门协同筹备;最后用 20 天集中攻坚。最终清运垃圾 26 车、移植野树 7 棵,彻底打通 150 米通道,让周边 10 余家单位和居民小区告别了多年的困扰。更可贵的是,居民参与贯穿始终。从听证会收集 "公弄需要共管" 的诉求,到施工过程中的监督建议,再到最终确立的长效维护机制,形成了完整的民主治理闭环。人大代表奔走协调、居民意见写入方案、连移植树木都充分征求意见,让 "人民城市" 的理念变成了看得见摸得着的变化。

这一成功实践提炼出的经验,为同类问题的解决提供了借鉴。破解 “无主难题”,重在依托人大赋能、街道统筹,通过多部门联合勘查、会商、明确分工,形成 “责任共担、行动协同” 的捆绑机制,打破权责真空;面对涉及条块分割的复杂城市治理难题,必须建立强有力的牵头协调平台,并设计具体协同规则,确保跨前一步、无缝衔接;将公众参与制度化嵌入治理全流程,不仅能保障方案的科学性和认同感,更能激发居民主体意识,为成果长效维护奠定社会基础;而 “吹哨报到”“接诉即办” 机制的生命力,在于让基层有权、有资源协调解决复杂问题,街道主动揽责、人大工委牵头,正是治理资源和服务力量向基层汇聚的生动体现。制造局路 833 弄的实践证明,推动城市治理现代化,必须坚持重心下移、多元共治、民主闭环。通过创新机制锁定责任、激活协同、保障参与,才能有效化解历史顽疾,将困扰民生的难题转化为延展获得感的空间,为建设和美宜居的人民城市提供坚实的基层治理支撑。