以善为名 荒木成器

青浦监狱“共生”项目雕刻出希望的第一缕光

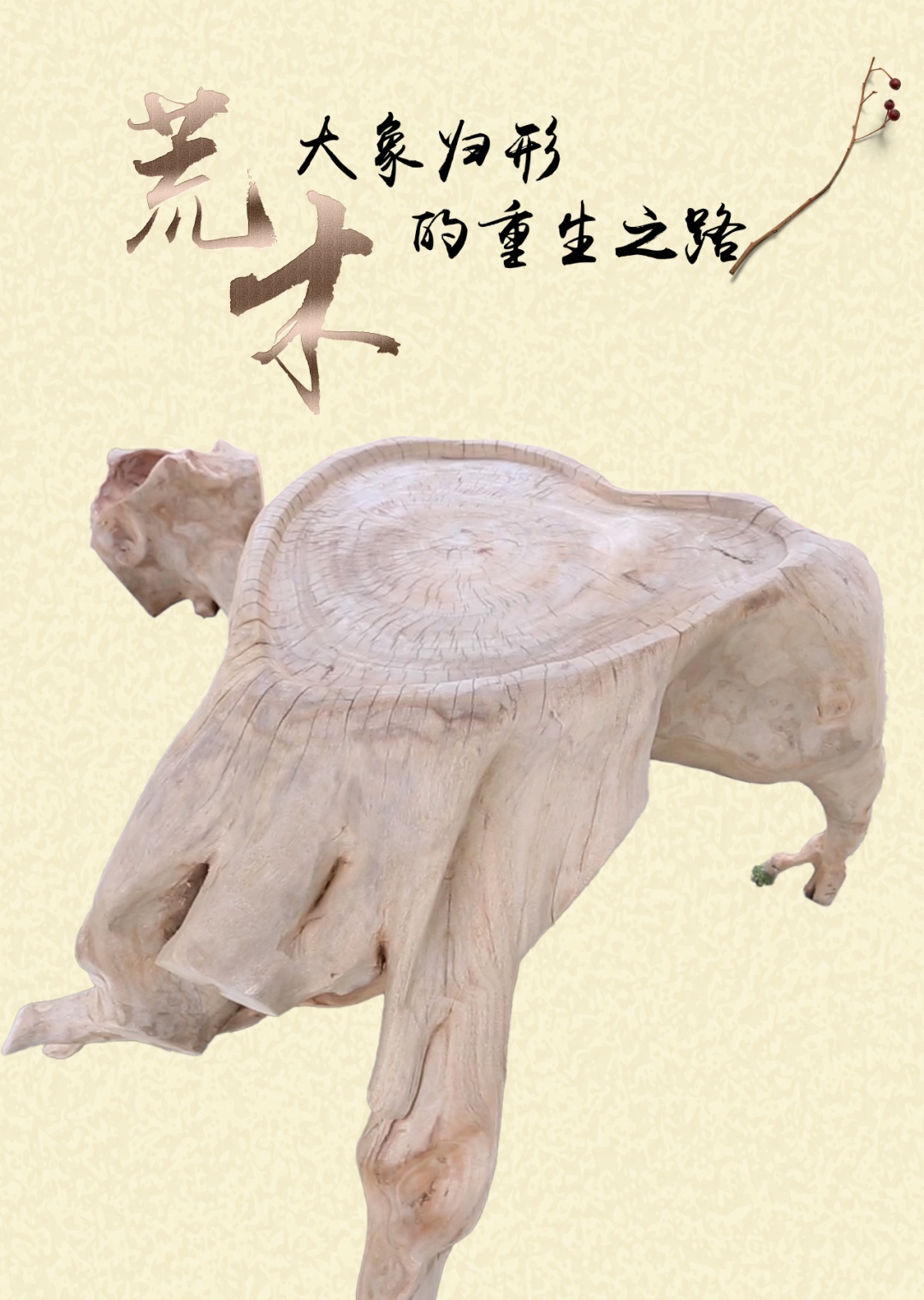

在一片静默的角落里,一块被岁月遗忘的荒木,因一群执着的手艺人重拾生机;在“以善为名”的信念引领下,监狱与艺术的碰撞迸发出震撼人心的新生力量。近日,青浦监狱的“共生矫治项目”交出了一份特殊的答卷——根雕茶海“象善”,它的诞生不仅让一块朽木重获新生,更见证着监狱教育改造中以文化塑魂、以艺术化人的创新实践,书写了一段“和美共生”的传奇。

从荒木到“神象”

一场跨越时空的艺术重生

在青浦监狱农创园的角落里,曾静卧着一块“弃木”。斑驳的树皮、皲裂的肌理、无人问津的沧桑,让它看似毫无价值。直到“共生矫治项目”启动,这块荒木的命运迎来转机。

七监区民警带领服刑罪犯“以眼为尺,以心为刀”,发现其天然的纹路竟暗合万物之形,“它像一头大象,沉默而笃定,沉淀着大地的气韵。”主创者之一的民警老陈抚摸着粗粝的木纹感慨道。在无数个昼夜的考量中,这块荒木最终被赋予重生——蜕变为高70厘米、直径80厘米的根雕茶海“象善”。

作品以大象为原型,四足如莲花般结印而立,稳驻人间;背托层叠木盘,似托举甘露以润滋养;象鼻轻卷若亲吻厚土,仿佛在诉说对土地亘古的虔诚。篆书铭文“守世安时宁之初心,昭万千气象之盛世”蜿蜒篆刻其上,让整件作品既承载东方哲学的深沉,又透出破茧重生的昂扬。

匠心淬炼

七重淬火铸就“大象无形”

从荒野弃木到传世之作的旅程,远非人们想象的那般简单。

脱脂处理:腐朽木料需用特定溶液去除油脂,以防虫蛀;

去皮清洗时,需小心保留天然疤痕,让岁月痕迹化作艺术语言;

脱水干燥更是漫长考验,需在恒温恒湿中等待两年时光,方才让木料获得足够的坚韧;

设计定型阶段,警官带着服刑罪犯反复雕琢,仅草图就修改了49版,只为在"巧借天然"中平衡人工与天成;

上漆工序则采用传统生漆工艺,让艺术品历经岁月而不褪色……

每一环节都在印证一个真理:“三分人工,七分天成”,但那“三分”,是无数人力与坚持的叠加。

监区民警回忆道:“记得雕刻象鼻时,木料突然出现裂缝,我们整整一周都在推演方案。最终选择以裂纹为‘血脉’,让伤痕转化为艺术符号,反显出更深刻的生命力。”这种化腐朽为神奇的手法,正是“共生”理念的核心——拥抱不完美,在缺陷中孕育希望。

器以载道

茶海盛满“和美共生”的哲思

“象善”之名,承载着东方文化的厚重密码。

“象”为兽中之德,佛教称其“六牙化生”,儒家以“大象无形”赞其包罗万象;“善”取《道德经》“上善若水”之深意——水润万物而无争,善化众生而不言。器物之上,大象的谦卑沉静与铭文的豪迈气度相得益彰,恰如监区改造理念的隐喻:外在的“形塑”,最终指向内心的“形而上学”。

通过根雕艺术,罪犯在雕刻中学会观照自然,在挫钝的刀锋下理解“过犹不及”,在朽木新生里体悟“破而后立”。正如参与制作的服刑罪犯小王道:“从前觉得自己就和这块弃木一样没用,但在雕刻时,我第一次发现自己双手能创造美好。”

共生之路

让更多的“象善”在这里破土而出

“象善”非终点,而是“共生”的新起点。

作为项目首款文创作品,它开启了监狱共生生态改造新模式。目前,七监区已构建生态试点,未来将会有更多“象善”的姊妹作品:以残荷表现“枯荣皆境”的漆器茶盏,用断裂竹节重塑的“节节高升”笔筒……每个作品都是一面镜子,映照着参与者与自身的对话。

当一块本该腐朽的荒木化作“象善”,我们看到的不只是艺术的变化。它是一个被挽救灵魂的具象化,是一方高墙内开出的文明之花,更是制度善意的温度传递——惩戒不是目的,改造才有未来。 正如七监区监区长在项目启动时说:“我们雕刻的不是木料,是心灵的创伤;塑造的不是器物,是重生的尊严。”

此刻,“象善”静静伫立,它的目光穿越时空,见证着一场关于“善”的永恒实践:只要心中有光,废墟终能长出气象万千;只要愿意相信,每个生命都能成为自己故事的雕刻者。

以善为名 荒木成器

和美共生日月长 万象更新在今朝

.

.

.

为您推荐(点击阅读)

1、【老物件的故事】18年前的今天,监狱总医院完成了一场跨越浦江的“静默搬迁”

2、北新泾监狱这场警长培训,让从严治警的“钢火”更旺!

3、喜报!这家监狱的作品在重量级短视频大赛中获奖!

编辑:郭 伟

供稿:青浦监狱

王仲晟 杨 帆

长

按

关

注

了解更多上海监狱“故事”