评弹(评话、弹词)产生并流行于苏州及江、浙、沪一带,用苏州方言演唱,是一门从简朴说唱发展成为精深曲艺说书戏剧形式的表演艺术,以“说、噱、弹、唱”的独特魅力,演绎着江南文化的隽永韵味。2006年5月,苏州评话、苏州弹词被列入首批国家级非物质文化遗产名录。今年适逢陈云同志诞辰120周年,这位自幼酷爱评弹的老一辈革命家,曾以上海评弹团为重点,关心评弹事业,推动了评弹艺术的发展。本文作者沈潮涌是一名苏州评弹资深爱好者,今天他将从有着百年历史的雅庐书场说起,讲述评弹艺术在黄浦的发展故事、陈云与评弹艺术家间的动人往事以及他与“江南雅韵”的不解之缘。

百年雅庐书场

雅庐书场所在的柳林路,当年住过不少弹词艺人。如:钟笑侬,就住在雅庐书场正对面的归安里。著名评弹艺术家蒋月泉17岁那年,其父蒋仲英凑足50块钱拜师金“首付”,托人介绍到钟笑侬柳林路的家里来学说书。

雅庐书场(柳林路48号)地块图(1947)

1948年,蒋一飞去世。当年的雅庐书场不过是三幢石库门的体量,营业面积90平方米,长凳和方凳加起来共150-200个座位,可谓“螺丝壳里做道场。”有老听客回忆,有一次“弹词皇帝”严雪亭在雅庐说《杨乃武与小白菜》,路过的黄包车夫都驻足停留。这也说明柳林路时期的雅庐书场实在简陋,站在场外也能听到书场里的声音。

1959年,雅庐书场离开柳林路,在顺昌路安家。长排软垫翻椅425座,比柳林路大了一倍多,但其实还是算小剧场。1966年雅庐书场换了名字叫“红旗”剧场,过了几年后才改了回来。后来顺昌路雅庐书场因市政动迁,中间断了几年。直至2016年,在位于重庆南路近建国中路的黄浦区文化馆内重建了雅庐书场。

顺昌路上的雅庐书场(汪志星 摄)

重庆南路区文化馆中的雅庐书场(2020)(来源:新民晚报)

如今,转入黄浦文化中心的百年雅庐还在。真所谓“室雅何须大”,评弹艺术仅有广播电台、视频音频的传播是远远不够的。评弹需要有空间、场域,去容纳长篇,需要有每天捧着盖茶、眯着眼睛打拍子的听众,也更需要在书场里谈笑风生、说古唱今的“先生”。那样的演出场地是真的“书场”,那样的生活场景才真谈得上是“雅庐”。

正在演出中的雅庐书场(来源:上观新闻)

新长征评弹团

1960年冬,刚加入长征评弹团的秦纪文就曾受陈云之邀演出,受到赞誉。后来在杭州,陈云特意安排秦纪文到三元书场连演数日。他每晚必到,还鼓励秦纪文整理文字脚本,以便传承。1981年,秦纪文出版《再生缘》(后改名《孟丽君》),完成了陈云的嘱托。

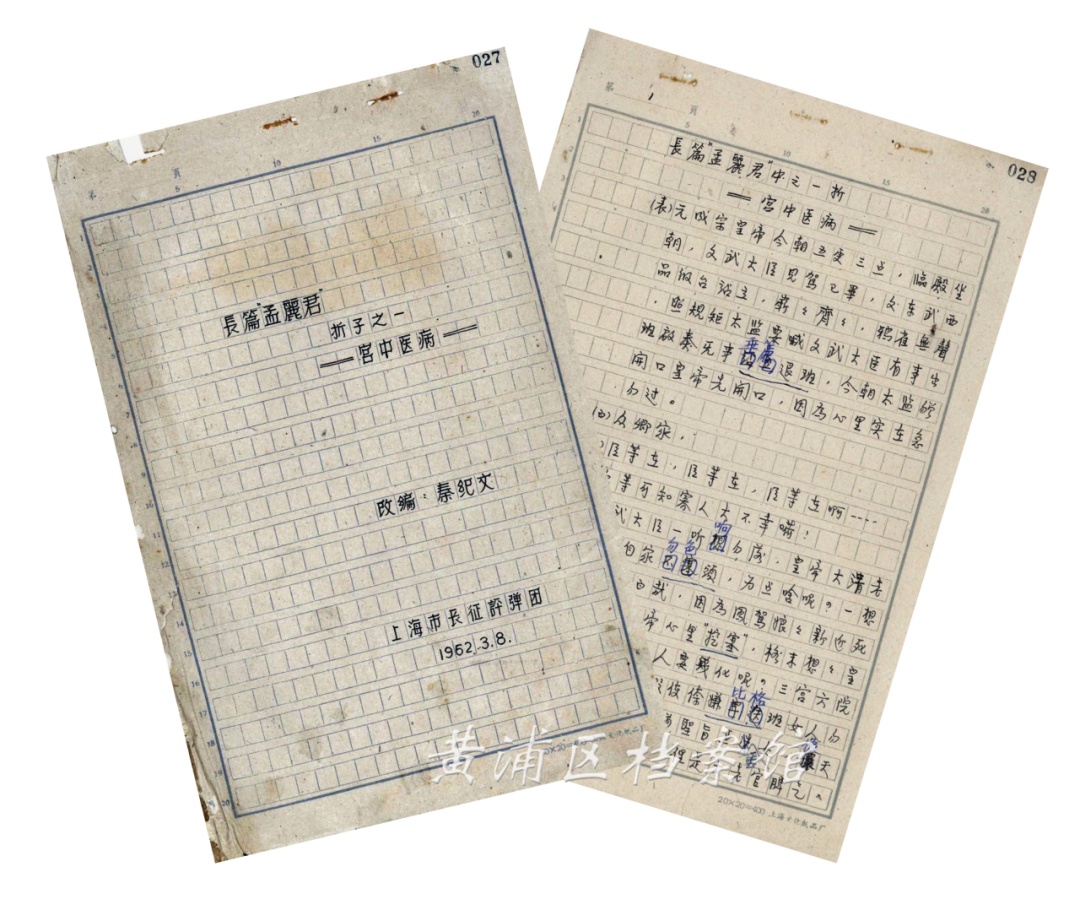

1962 年由秦纪文改编的剧本手稿

徐文萍与秦纪文同年加入长征评弹团。1962年,陈云在观看徐文萍演出后,对她十分欣赏。次年,徐文萍因病瘫痪,无法登台。后来陈云得知电台没有她的录音,特地给上海广播电台寄去两盒磁带,请其播放。徐文萍得知后深受感动,坚持在床上自弹自唱,录了一段开篇寄给陈云。陈云回赠题字:“实践是检验真理的唯一标准”,这成为她艺术生涯的特殊荣誉。

蒋云仙也是1960年加入了长征评弹团。据《凌云仙曲》一书实纪:蒋云仙14岁拜钱景章为师,进入钱家班,师姐徐丽仙。其进入长征团后曾担任艺术团长,当时的工资为280元(上海评弹团朱雪琴为260元,徐丽仙为250元),是当时评弹界女演员中收入最高的。1979年新长征评弹团建立后,她担任首任团长。

青年时期的蒋云仙

有一年的五一劳动节,新长征团在杭州演中篇评弹《千古罪人》。陈云请该团去演出。那天上午,蒋云仙见到陈云,旁边陪同的还有姚依林、铁瑛等领导。蒋说:“我以为我演出权利被剥夺了,没想到今天还能见到老首长,很激动,一晚上也没有睡好。”陈云说:“你没睡好啊,要注意休息。”蒋告诉首长:“我现在恢复演出了。”接下来,当蒋云仙演《啼笑因缘》里的刘将军时,陈云笑着说:“这个刘将军真坏真坏。”演出结束后,陈云对蒋说:“你现在是老师啦!”蒋说:“我的老师是姚荫梅。”“不,你现在是老师啦!”陈云还强调了几遍,意思希望蒋云仙要做好传帮带工作。陈云同志对评弹艺术家的关怀,既体现了他对评弹艺术的热爱,也展现了他对文化传承的重视。

为振兴评弹事业,陈云曾提出“出人、出书、走正路”(来源:陈云纪念馆)

1998年10月,蒋云仙与曾担任过上海市人民评弹工作团(今上海评弹团)副团长的唐耿良在加拿大多伦多缔结良缘。唐耿良作诗一首:“六五新娘七七郎,萧萧两鬓入洞房。《啼笑因缘》配《三国》,沈凤喜嫁诸葛亮。”2023年11月29日,蒋云仙去世。《新民晚报》在当日报道中称:“蒋云仙塑造的军阀刘将军和常熟娘姨王妈惟妙惟肖,成为书坛经典形象。70年舞台生涯中,她已逐渐形成独特的‘云派’表演风格。”

新长征评弹团时期蒋云仙(右二)和好友的合影(来源:上海曲艺)

2012年新长征评弹团撤销,整建制划入了黄浦区文化馆。

评弹促进会

我也常去武定评弹沙龙,听评弹票友们的演唱。该评弹沙龙由尹耀庭老先生为掌门人。每次表演者都是活跃在各评弹沙龙中的佼佼者。他们所演唱的曲目包含各种流派的演唱,叫人赞不绝口,充分反映了评弹业余票友的技艺水准。

关于原卢湾区评弹艺术促进会,我最难忘的是2015年1月18日。那天,我举办个人编著《执著前行》的赠书仪式,邀请了其原会长金因及、秘书长徐美琴等亲朋好友参加,还特邀评弹国家一级演员吴迪君、赵丽芳夫妻,及著名评弹票友金国樑先生,他们作了精彩的演出,我与弟弟也作了助兴表演。这次“促进会”会长讲的话,我记忆犹新。她说:这次活动,一是赠书,传递正能量;二是评弹表演,传承“非遗文化”;三是所有费用都是个人承担,这是优良传统“公私分明”。

丝弦六十年

评弹伴我人生

听了六十余年的评弹,我斗胆讲听评弹的五个好处:

一是“散心”。不管你处在何种心情,只要听回书后,会感到心情舒畅。二是“开胃”。当你听过一段喜怒哀乐的故事,全身血液流畅,能帮助消化。三是“提神”。评弹流派的唱腔,“张调、杨调、琴调”特别能助人提精神。四是“理性”。说书先生总是讲道理给你听,所以,从书场里出来的人,马上会“寻相骂”的怕不多。五是“幽默”。说书先生真是语言大师,语言的魅力包含着幽默,有时连骂人也有趣会发笑,听评弹能使人健康。

不信?你也可以试试!