有幸邀请到的嘉宾分别是

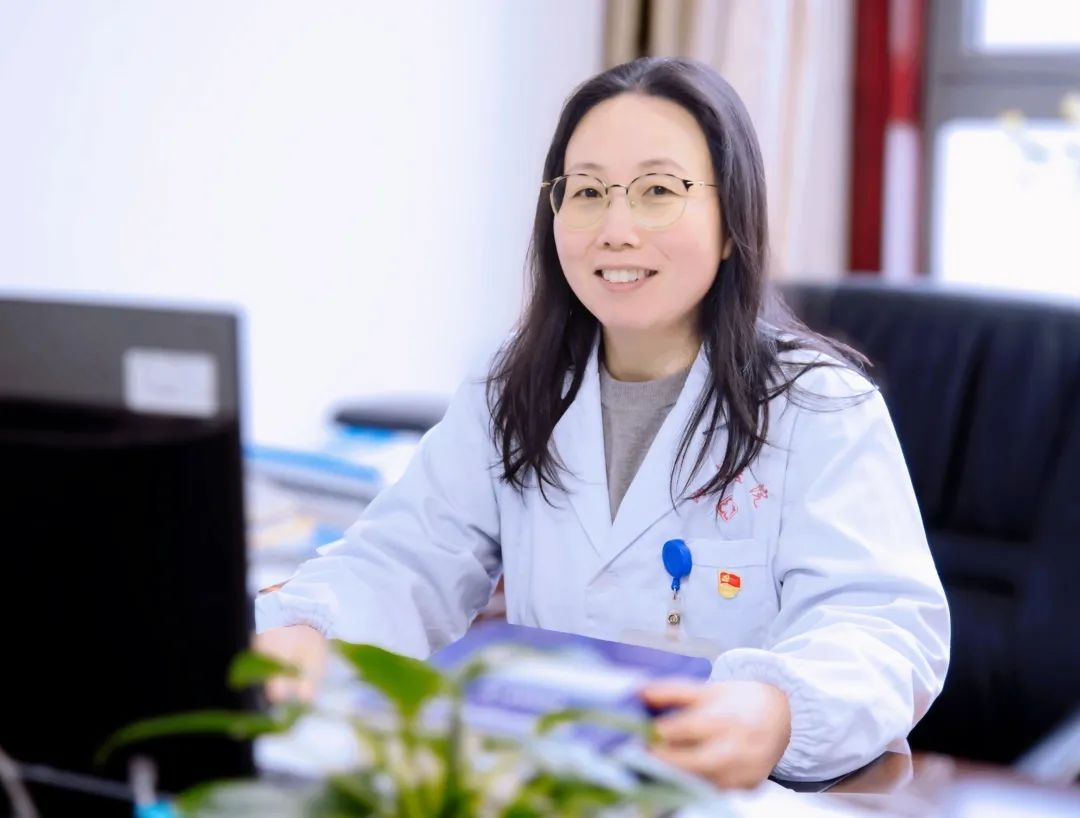

上海市奉贤区精神卫生中心副院长

精神科副主任医师

张平

上海市奉贤区精神卫生中心门诊办公室主任

精神科副主任医师

杜昊

个人简介:

中级心理治疗师

国家二级心理咨询师

NGH国际治疗催眠师

上海市心理热线优秀管理员

上海市心理热线优秀志愿者

奉贤区青年五四奖章

奉贤区爱国拥军先进个人

奉贤区特殊教育医教结合工作先进个人

奉贤区人力资源和社会保障局个人三等功1次,嘉奖2次

上海市奉贤区精神卫生中心精神III科副科长

彭红玲

个人简介:

精神科主治医师

中级心理治疗师

国家二级心理咨询师

NGH国际治疗催眠师

奉贤区青年五四奖章

奉贤区人力资源和社会保障局嘉奖3次

奉贤区五一劳动奖章

湖北省“最美逆行者”

湖北省武汉市江汉区“新冠疫情先进个人”

海风抚过杭州湾畔,奉贤区精神卫生中心的乳白色建筑静卧于碧海蓝天和苍翠森林的怀抱中。城市的躁动在这里渐渐平息,化作一种辽阔的温柔,为疲惫的心灵辟开一方天然的疗愈之地。

面朝大海的玻璃窗内,一群精神科医生以专业为舟、仁心为浆,在人类情绪的惊涛骇浪中搏击,守护永不黯淡的心灵灯塔,照亮每一段蒙尘的人生航道。

潮声如絮,光阴流转。几十年来,无数隐蔽的苦痛在这里被看见,被理解,被庇护。这便是奉贤最深沉动人的心灵风景。

张平:从病房到社区,廿八载掌灯人

28年前,当年轻的张平第一次踏入奉贤区精神卫生中心的大门,担忧和恐惧弥漫在心头,想象中精神病人冲动失控的画面挥之不去。

走进病房,迎接她的却是病人礼貌的问候和眼神里的友善与信赖。他们在这里接受规范的治疗,过着规律的生活。张平心里的不安很快就消散在眼前的井然有序中。

28年光阴倏忽而过。张平从青涩的医学毕业生,一路成长为医院副院长。提升的不仅仅是职级,更是治愈病人的专业能力和内心获得的成就感——

“看到病人回归正常生活,在家庭里和社会上承担起一份责任,我会觉得所有的付出都是值得的。”

28年里,张平明显地感受到时代的变化:“以前的人对精神疾病讳莫如深,来我们这的都是病情严重的患者。现在的病人越来越多都是轻症,比如焦虑、抑郁或者睡眠不好,大家对精神健康的态度已经完全不同了。”

连老人都不再忌讳去精神病院,他们甚至会组团来到奉贤精卫中心看门诊。一个人看好了,下回带过来好几个,口口相传着这里的睡眠科特别好。这朴素的信任,是对张平和她的团队最珍贵的褒奖。

“大众心理健康意识的提高,对我们来说既是机遇又是挑战。”张院长说。

为了不辜负这份信任,她和她的团队付出了很多。

午休和下班后的时间常常无法保障。因为患者一般都很焦虑,需要留足时间耐心去沟通。作为医生,他们做不到下班时间一到就把病人请出去。

“病人高兴的时候不会来找你,找你的时候一定是他情绪很低落或工作生活学习中遇到了困难的时候。”她说。

那些沉重的倾诉、急促的呼吸、连绵的涕泣,如潮水般冲刷着医生们内心的堤坝,挑战着他们的承受力。太多的负能量,他们只能通过同事间的“精神互助”与“同辈督导”来排解,依靠彼此互相支撑,只为在风暴来袭时,能为患者更稳地掌舵。

不仅是病患,哪怕是普通的来访者或病患家属,在张平的眼中都是需要关爱和支持的对象。

越是为众人耗尽心力,张院长就越清楚地意识到疾病预防的必要性。

“我不希望大家在心理疾病已经发生,或者达到了精神疾病的诊断标准时,才想到去找医生。”她说。

于是她举全院之力,将精神健康科普的星火撒向奉贤的社区、学校和企事业单位。

在张平的引领下,一支分工精细的科普团队应运而生,写文案的,剪辑视频的,负责发布的各司其职。

全院拥有高级职称的医生全部走出诊室,利用自己的休息时间开展科普讲座、团体辅导、个案访谈。依托区卫健委打造的“行走的健康吧”党建品牌,他们在世界睡眠日、世界精神卫生日等节点深入一线开展各种主题活动。

他们还创编了脱口秀,拍摄了短视频,用老百姓喜闻乐见的形式让科普达到更好的效果。相关的微信公众号、视频号也创办起来,将晦涩的专业知识化作了奉贤百姓触手可及的精神食粮。

此外,奉贤精卫中心还携手电信局,打造集心理健康科普的“心晴驿站”和962525心理热线一键转接功能为一体的“心语亭”,还联合奉贤公交打造了移动的宣传阵地。

在张平的有力领导下,还被评为了“上海市人文关怀心理服务示范点”。

杜昊:电波连心桥,540小时的守望

在奉贤区精神卫生中心工作了24年,杜昊始终坚信“得到病人的认可,就是我的价值体现。”

他曾接诊过一位女大学生。孩子来到他面前时已经整整一周粒米未进,整个人处在崩溃的边缘。

询问之下杜昊得知,女孩涉入了一段被操控的恋爱,深陷PUA的陷阱,身心俱疲。她害怕社会的评价,不敢向外界求助,只能将痛苦紧锁心底。杜昊凭着专业和耐心,一点点卸下她的心防,引导她倾诉,并给予了心理疏导,让女孩意识到她的很多想法和感受都是可以被理解的,在情况严重时向专业人士求助也是有必要的。

深聊一个多小时后,女孩终于说出一句“医生,我饿了”。杜昊知道,一道生命的光重新被点亮了。经过后续的复诊,女孩逐渐走出了困境。

像这样被杜昊治愈的病人很多,但是因为精神疾病的特殊性,他们永远不可能像外科的病人一样,对医生表现出巨大的感激和热情。当他们回归家庭和正常的社会关系,即便人群中再次遇见,最多也只是远远地点头示意,在四目交接中流露出一丝谢意——这便是精神科医生最深的职业慰藉了。

“但作为医生,无论什么时候我们都会是他们永远的支持者。”这便是杜昊的医者之心。

“助人自助”,杜昊始终认为自己和病人之间是相互成就的关系。

刚开始做精神科医生时他偏重药物治疗,随着经验的积累,他意识到物理治疗和心理治疗的效果也很好,而且副作用更小。

通过深入探索心理问题背后的成因,医生可以更深入地了解患者的成长经历和家庭环境,搞清楚他为什么会是这个样子,他和他身边的人需要做出什么样的改变。于是治疗的过程就不只是在帮助患者一个人,也是在帮助他的家庭,甚至整个家族。

在医生的身份之外,杜昊最为人熟知的角色,是那条“生命热线”——962525上海市心理热线奉贤接线点的管理员。

这根无形的线日夜不息,一端连着焦虑无助的心灵,一端系着杜昊和他的团队。

奉贤、长宁、普陀三个区的专业人员组成一个轮值小组,每周负责一天24小时不间断地接听电话。医生们分成早班、中班和晚班守在电话旁,最辛苦的晚班要从晚上十点守到早上的八点。

漫长而寂静的夜,常常被电话铃声刺穿,带来绝望的呼救或无助的呜咽。这是一份相当“耗能量”的工作。

540个小时的个人累计接听时长,像无声的勋章记录下杜昊的执着守望。

凭借精湛的专业技能和满腔的热忱,他成功干预30多起危机事件,培养了40余名接线员,连续多年荣获“上海市心理热线优秀管理员”“上海市心理热线优秀志愿者”称号。

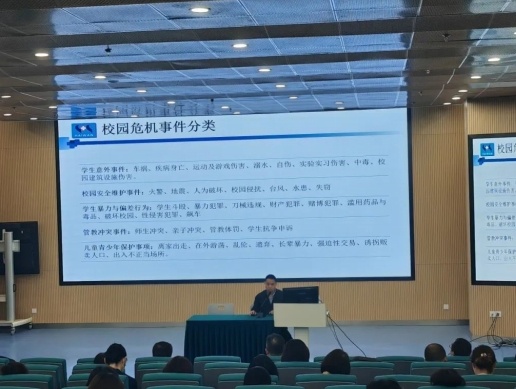

杜昊的战场,还不止于门诊室里和电话线旁。在奉贤区这片教育的热土上,他积极推动“医教结合”,成为下一代心灵健康的坚实后盾。

2018年,他积极推进奉贤精卫中心与奉贤大学片区7所高校(至2025年已达8所)的学生心理健康服务的“医教结合”项目合作;2022年,精卫中心又与奉贤区教育学院成功签约。如今,医教结合的网络已覆盖奉贤全区,从小学、中学、大学延伸至特殊学校。

杜昊将自己的团队定位为校园心理危机干预的最后一道防线——当学校心理老师遇到无法识别的急性精神状况时,专业医疗力量便能及时介入。

他还带头下沉至教育学院提供咨询评估,开展教师培训,开设“亲子家长线上学堂”,传授非暴力沟通之道,努力降低亲子冲突的发生率。

彭红玲:孩子的“读心师”,照见未言说的心痛

在奉贤区精神卫生中心工作了19年,彭红玲既是病房管理者,又是儿童青少年精神心理科的“知心伙伴”,还是心理热线的资深接线员。

在病房里,她为不同症状、不同性格的患者制订个性化的管理方案。从日常起居照料,到病情监测与治疗方案调整,每一个环节都严谨细致亲力亲为。她注重营造好的病房氛围,组织各类活动,鼓励患者相互交流,从彼此支持中获取力量。

儿少门诊的诊室,则是她与孩子们心灵对话的秘密花园,她懂得用孩童的视角和语言叩开孩子的心扉。

常常被家长问到怎么样和孩子沟通,彭红玲说:“家长首先要放低姿态,和孩子做朋友。尤其是大孩子,要给他们更多的自主性和自由空间。其次要做好自己的事,过好自己的生活,不要过多地关注孩子,更不要不过多地干涉。”

很多孩子动不动就不想上学,急坏了的家长就会去找医生,想知道孩子是不是有心理问题,要不要看病。

彭医生的回答是,先了解具体情况。孩子是因为在学校里不开心呢,还是因为成绩不理想,还是和同学老师的关系不好,找到了具体的原因再来解决问题。

而孩子的病因,有时候比成人的更隐蔽。

十岁的萌萌(化名)被妈妈带到彭红玲面前时,已经三个月没说过话了。曾经乖巧的男孩,在学校和同学打架,成绩也一落千丈。妈妈显得疲惫不堪,声音嘶哑。

多次尝试沟通无果后,彭红玲捕捉到最后的希望:萌萌喜欢画画。

当她把纸和笔递给孩子,神奇的一幕发生了:孩子先是在白纸上画了一座孤零零的房子,接着开始画刺猬,一只、两只……整整十八只刺猬!它们背对房子蜷缩着,尖刺根根直立,如同即将上阵的士兵。在象征学中,刺猬代表着敏感、过度防御和无法言说的痛苦。

彭红玲轻声问,“这些刺猬是不是在保护什么?”萌萌突然抬起了头,泪水在眼眶里打转:“它们……在守着妈妈哭的时候。”

紧闭的心门终于打开。原来,四个月前萌萌的爸爸猝然离世。妈妈白天强颜欢笑,晚上偷偷落泪。她不想让儿子看到自己的脆弱,却不知儿子早已洞察了一切。

孩童有自己的“守护逻辑”——停止说话,是怕声音会震碎妈妈强撑的外壳;故意考砸,是想把妈妈的注意力从悲痛中拉回自己身上。

当彭红玲问萌萌“你知道妈妈为什么哭吗?”男孩突然扑进妈妈怀里:“妈妈你别怕,我当你的刺猬!”母亲紧紧搂住儿子哭得更大声:“对不起,妈妈太想你爸爸了……”小小的萌萌踮起脚,笨拙地拍着妈妈的背说:“我们一起想爸爸,我可以陪你哭……”

经过一个月的治疗,萌萌在门诊室里再次提笔,画下同样的房子,四周开满蓝色的小花。刺猬只剩下一只,松弛地趴在沙地上晒太阳。房前有个男人的形象,微笑地看着刺猬。“现在刺猬在做什么呀?”彭红玲问。萌萌答:“爸爸说刺猬太累了,该休息了。”

这幅画一直珍藏在彭红玲的书柜里。十八只刺猬,诉说着一个孩子寂静无声的深爱,也见证了一位母亲的觉醒——当她允许自己在孩子面前流泪,也教会了孩子:悲伤不必独自吞咽,眼泪是爱的另一种语言。

这个故事也让彭红玲更坚定了自己的职业信念:“每一扇紧闭的心门背后,都有无法言说的痛。心理医生的使命,就是帮他们卸下尖刺,让阳光照见所有未说出口的爱。”

工作越久,彭红玲感觉自己的耐心越好,心态也更加稳定。她甚至慢慢在看诊中修炼出了“三只眼睛”——第一只眼观察来访者的感受以及他想要表达什么;第二只眼基于对方的叙述,看到自己的感受和判断;还有一只眼睛在天上,被称为“上帝之眼”,从上帝的视角看到自己和患者以及在场所有人之间发生了什么。

这“三只眼睛”也是她认为每个优秀的精神科医生都需要的。

潮水在奉贤的海岸线上涨落不息,一如人间起伏的心绪。

张平、杜昊和彭红玲们就是心灵暗礁旁沉默而坚定的守灯人。他们守护的万千心灵故事,早已融入这里的海风和土地。

他们的勋章,是患者眼中重燃的星光,是电话那头平复的呼吸,是孩子笔下的刺猬卸下的尖刺。那些心照不宣的四目相对和微笑颔首,那些咨询室里悄然滑落的泪水,都是生命被温柔以待的明证。

每一份痛苦都会被聆听,每一份心声都会被接纳,奉贤便不再只是一个地理概念,更是心灵可以安然靠岸的故乡。

来源:话匣子

编辑:何海丹

•end•

往期精彩回顾

从田间到舌尖,麦粞饭里的岁月故事

别错过这场“桃”醉体验!夏日限定“红宝石”上线啦→

十二行藏头诗里的医患情!海湾社卫用温情与技术筑牢健康防线

蓝黄预警三连击!我的周末计划被天气“截胡”了……

奉贤这家新开“小”超市,迎来“备年货”级大客流→丨营商环境 优“无”止境