字海无涯,编舟渡之。做书的过程就是用热情和技艺,用几年甚至几十年的时间在浩瀚的字词海洋里编制一艘小船,彼岸是梦想。

“世纪阅读”公号特辟“编舟记”栏目,围绕“如何做好一本书”的主题,以编辑手记的形式分享策划思路、总结营销案例,回顾出版过程,讲述编书故事。今天,世纪文景文学部编辑杨沁,将与大家分享诗集《大口呼吸春天》的故事,看她怎样闯过重重“雷区”,让这本基层劳动者诗歌合集最终问世。

凡是图书的策划、责编、营销编辑,如果想留存您运作一本书的记忆,均可投稿shijihaoshu@163.com。

编

辑

感

言

每一本书都会留下故事。

——杨沁

世纪文景文学部编辑

《大口呼吸春天》责任编辑

2019年底,皮村文学小组的李文丽大姐告诉我,公益组织“鸿雁之家”计划举办一场家政女工的主题活动,她要去表演节目,热情邀我去看看。活动在一个小礼堂里举行,人头攒动,节目也很丰富,歌曲、舞蹈、诗朗诵,几个音响在小小的厅里来回轰鸣。正当我耳畔嗡嗡、后颈冒汗之际,舞台上出现几个小孩子,满脸油彩,眼镜依然晶亮,他们望着熙熙攘攘的人群,似乎也有些不知所措,只是随着音乐拘谨地唱起来:

知识长什么样子

大雁在天上写着个一字

村里的娃娃在树下咿咿呀呀

聪明的人长啥样子

大雁在天上写着个人字

村里的娃娃在树下想着妈妈

童稚清澈的声音宛如电流击中了我的心灵,刹那间,周围万籁俱寂。

坐在旁边的范雨素大姐轻轻告诉我,《树下的娃娃》这首歌是她作词,写的是留守儿童想念打工的妈妈。之前我读过《我是范雨素》,很受感动,但从一个文学编辑的苛刻眼光来看,那篇在网上流传甚广的长文细节仍然还有需要打磨的地方。而《树下的娃娃》几近完美,它写得那么简单,又那么晶莹剔透,一唱三叹,让我想起《诗经》的传统。

皮村在北京东五环外,靠近首都机场,时不时会有起降的飞机在头顶轰鸣。由于相对低廉的房租,吸引了很多外来务工人员居住。自2014年起,北京大学青年教师张慧瑜开始无偿为皮村爱好文学的工友授课,并吸引了一批知识分子加入志愿者团队,皮村,这个看起来不起眼的地方慢慢成为许多劳动者、素人写作者心中的精神家园。

张慧瑜老师在工友之家授课

我慢慢深入到这个看起来有些不可思议的群体,策划编辑了文学小组的第一本作品集《劳动者的星辰》。2020年,书出版后取得不错的反响,工友们都很高兴,同时我也能够感受到大家对下一本书的期待。当时,我计划继续按照《劳动者的星辰》的思路,做市场接纳度更高的非虚构,或者再冒险一点,做小说集,为此阅读了《新工人文学》的大量作品。

《新工人文学》

但读得越多,我反而越被其中的诗歌深深吸引。有一次年终活动上,郭福来大哥说,他最近两年都没能写比较长的文章,“毕竟需要打工挣钱”,“遇到实在身体疲累,又忍不住提笔的时候,就写一点诗歌”。郭大哥的话解答了我的疑问,那些诗歌中动人的内质究竟为何:一种不得不写、从胸腔和毛孔中挤压而出的诉说欲望;同时又压缩在极简的篇幅中,让每一个文字都充满能量,自然达到了更高的艺术完成度。

我心中一动,但想想自己的KPI,又缩了回去。众所周知,诗歌难做,当代诗歌更难做,还是多人合集,这简直是把所有的雷都精准踩到了。

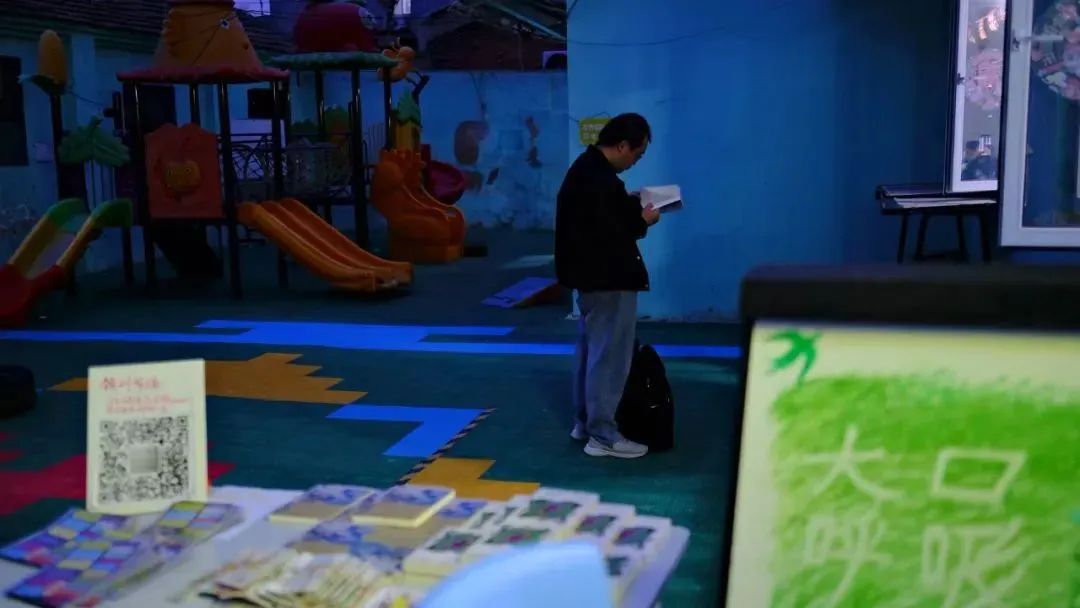

2024年5月,我再来到皮村和工友们交流时,听众里有一位看起来沉默腼腆的男士。直到交流结束,我们最后一批人走进晦暗的小巷子时,他才走到我跟雨素旁边说,他是安徽人,这次是专程到皮村听课的。说着,他从包里掏出一沓厚厚的诗稿,想请我们提提意见。我接过一看,诗行工工整整誊抄在纸页上,写字的人是将这看作生命里一件极其重要严肃的事。我们很受感动,承诺读后再寄回给他。望着路灯下那个茕茕孑立的身影,我想,诗歌的力量应该比我此前想象的更加广大。

在《劳动者的星辰》出版以后,文学小组的双月刊《新工人文学》及年度征文“劳动者文学杯”吸引了越来越多的外地工友投稿,里面涌现出各行各业从事基层劳动的写作者。能不能将这些工友纳入“皮村文学小组”的范畴呢?我想应该是可以的,这个群体本来就是大门敞开,欢迎所有的劳动者,正如以前工友之家门口的涂鸦所言,“天下打工是一家”。

我把这个想法告诉了文学小组的召集人张慧瑜老师,张老师非常支持。有赖于诸位志愿者搜集、编纂的年度合集和个人合集,我的编辑工作推进得很顺利。最终,收录在书里的15位诗人中,有近一半是活跃在北京的工友,另一半则是身在外地、以文会友的写作者。

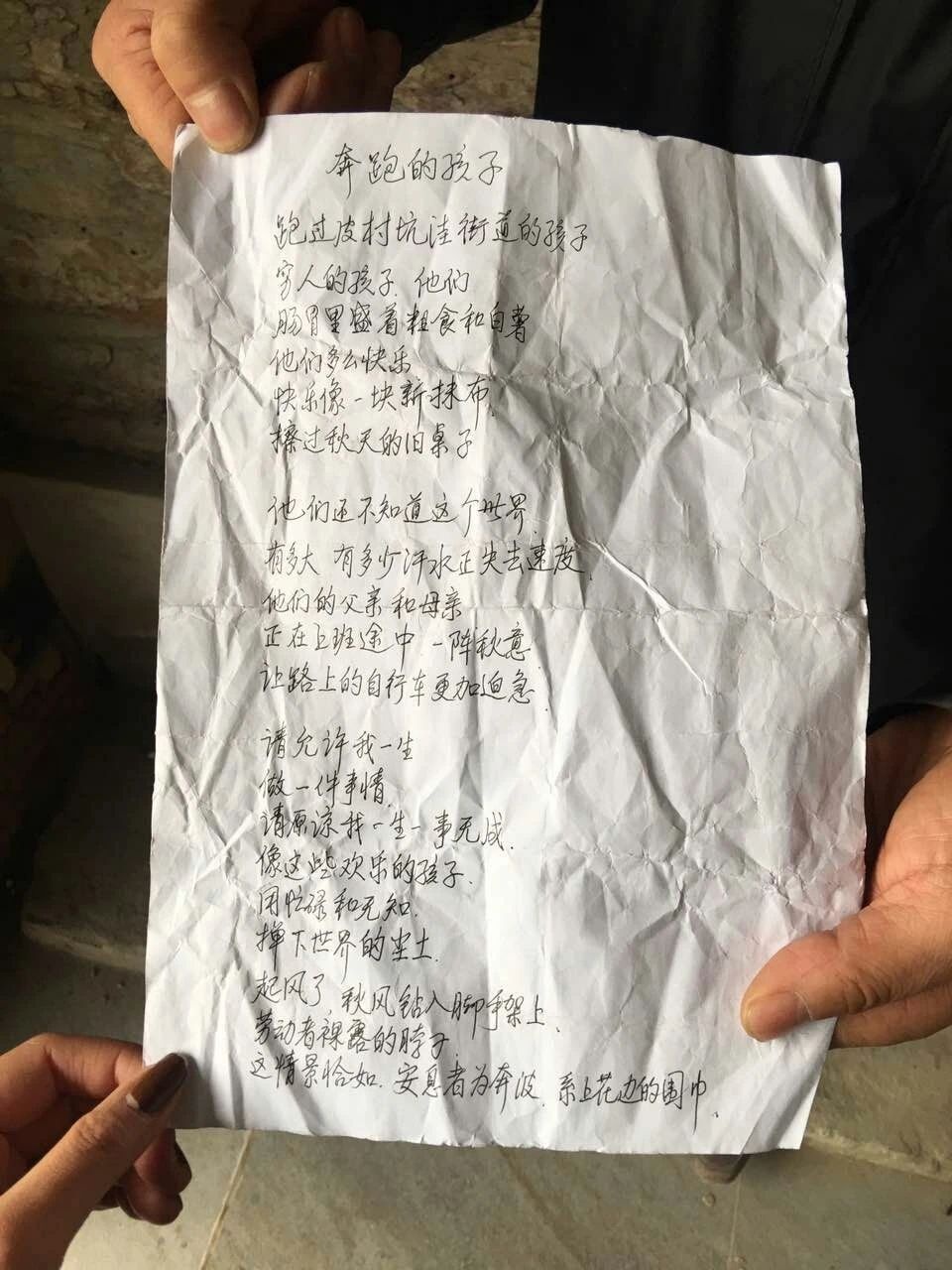

“温榆河上鸟飞鸟逝/波涛汹涌不息/唯有奔波能让奔波者停下来”,2016年秋天,矿工陈年喜来到皮村生活,留下组诗《在皮村》。他的笔力令人钦羡,街道上快乐奔跑的孩子、奔腾不息的温榆河、钻入脚手架的秋风,无一不承担着命运的重量。他将定稿发给我时,也说“感觉那时候自己真有力量啊”。

诗歌手稿

李若早已离开北京回了河南老家,我从来没见过她,平时联络时觉得她应该是个“淡人”,很少表露自己的情绪。这也体现在她的文字中,她将感情压缩到极致,形成一种不紧不慢,甚至暗含反讽的语调,而那些不动声色的痛苦、对世态人情的洞察又凝结着巨大的热忱。郭福来《读玉林的诗》即是写李若,“石缝里泉水的呜咽”和“闯出樊笼的猛虎”这对看似矛盾的修辞恰是李若诗歌的一体两面。

北漂刘玲娥的笔下有敏锐的痛感,第一次读到“我的父亲,在急救室,突发脑溢血/至死,也没有把一声‘疼’字喊出来”,我的心灵也感受到了痛。她的个人简介中写自己“从网络接触并爱上诗歌,这是一个穷人收获的一笔精神财富”。她是难得的能把平凡日常的幸福写好的诗人,“下午,阳光突然照进火车/我全身顿感温暖,好似乡下的亲人远道迎来/从窗口伸进一双大手抚热了我”。

六年前,我第一次去皮村和工友们交流时就认识了徐良园,记得当时他沉默地坐在长桌边上,身材瘦削,不紧不慢地掏出一个旧笔记本,又从衬衫口袋里拿出笔,上身挺得笔直,我想他可能是一个有点老派的知识分子。交流结束后,我们加了微信,此后他却从来没跟我说过话。直到张老师提醒,我才发现这个“拿早生华发去赌几首小诗的人”写得这样好。“泥瓦匠,有时候被拖欠工资,打工十余年,喜欢诗歌”,这短短一行字浓缩了他的一生,然而他身上又有着“人不知而不愠”的古代君子之风。

李明亮、小海、绳子、朱自生、王景云、王志刚、程鹏等几位都有长期诗歌写作的经验并已形成较为稳定的风格。动荡的务工履历似乎都是在为诗歌的成熟做准备,在他们笔下发展出丰富的层次。李明亮写汽车的强光“掴”在赶夜路的乞丐脸上,然而那光又是温暖而明亮的;王志刚的笔名叫“中华民工”,“我将继续热爱,能触及的一切/包括我的祖国。包括还要再加高加固的云梯上/奔袭而来的炊烟”。在审稿过程中,好几次我坐在工位上眼眶湿润,这加深了我的紧迫感:这些诗行应该尽快被更多人读到。

工友参加广州书展

2025年4月26日,劳动节前的最后一个休息日,《大口呼吸春天》新书发布会在皮村同心实验学校举行。

夕阳西下,我走在皮村的街道,这里经过整修变干净了,但依然是亲切的,两旁的小店散发出诱人的香味,各种卤味、凉菜、包子、大饼、炸鸡、四川麻辣烫、安徽板面……上次来交流,我在西域美食店点了一份十来块钱的拉面,分量是城里的两倍,而且十分美味,面条是现拉的,麦香浓郁又筋道。皮村的小店就和皮村的诗歌一样,热气腾腾、抚慰人心、物美价廉——最后这个词是我从张老师那里学来的,我很喜欢,有谁会不喜欢呢?

新书发布会

皮村的黄昏

雨素和文丽已经早早到了。文丽是专程从甘肃老家赶来的,去年年末,她因为孙子出生离开了北京,走之前,她把这些年的手稿、画作都放到了张老师那里。《大口呼吸春天》配套做了四张明信片,书里随机附赠一张,明信片上的画都出自文丽之手。

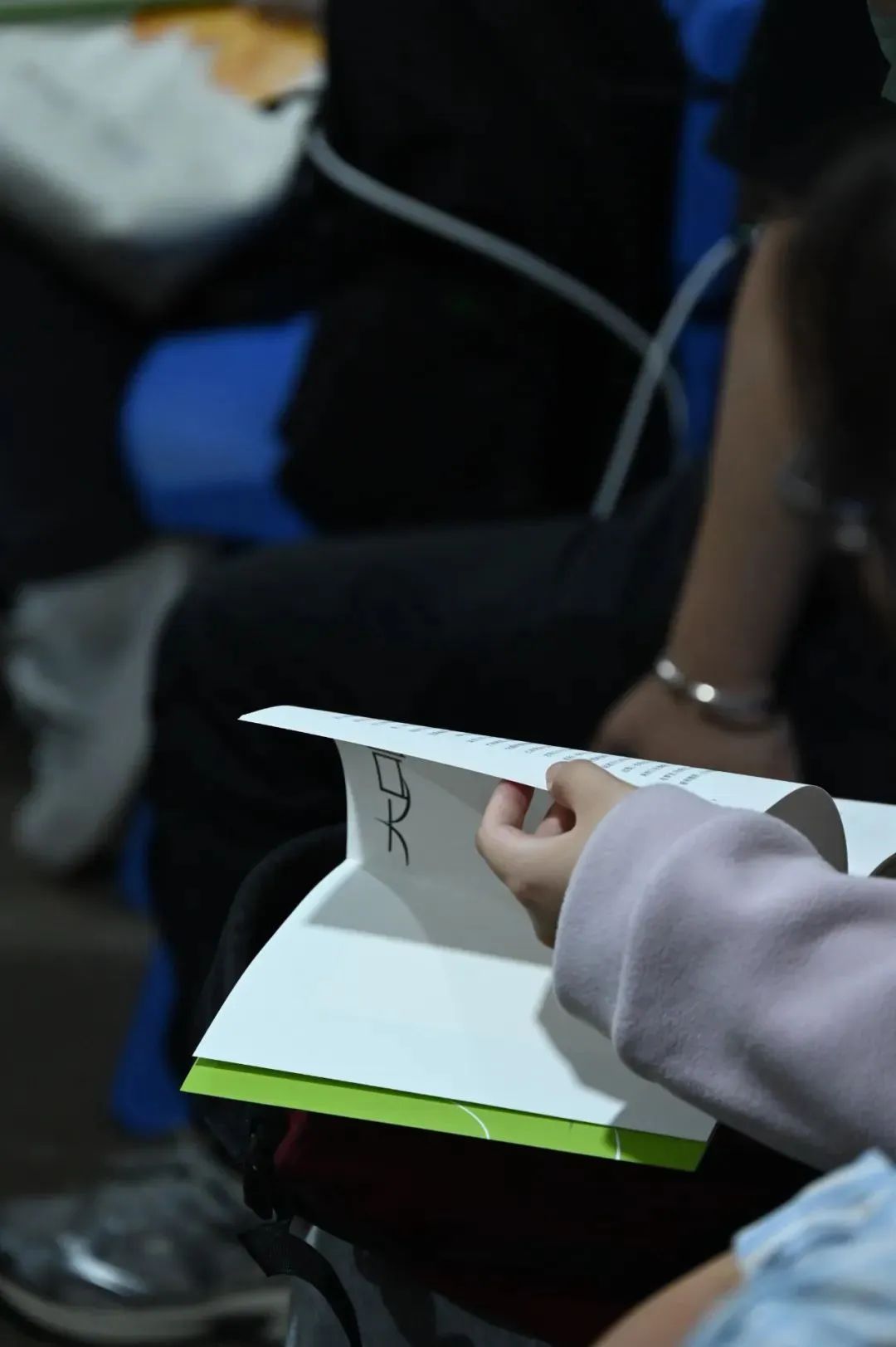

文丽说,再次坐在文学小组的活动室里,像做梦一样,我也有这种感觉。平时来授课的高校教师、风尘仆仆的工友、年轻的大学生志愿者、自发前来的媒体朋友……小屋里挤得满满当当,座位不够,年轻的朋友就站在后面,大家一起读诗、聊天、剥桔子、掰香蕉、弹吉他,每个人的眼睛里都闪动着亮光,这的确是一个由文学造就的奇迹之梦。

明信片之一 五颜六色的女人

发布会开到一半,文学小组负责人小付端进来一个蛋糕——她意外发现,前天是张老师的农历生日。正好桌上有一束花,小付赶紧捡起来塞到张老师手里,张老师懵懵地说:“事先没想到这个,花还是我自己买的。”哄堂大笑。我知道这笑里包含着多少敬意。从2014年起,张老师一直坚持每周为大家授课,有段时间,来听的学员只有两三个,张老师也没放弃,并积极介绍自己的朋友加入授课队伍,出钱出力,多年来成为大家最信赖的朋友。在我做书的过程中,他也从每个环节给予无私的支持。

夜色里读诗的人

已经快十点了,大家还聚在小屋的灯光下,一面掏出手机看时间,计算着最后一辆公交车到站的时间,一面再说几句话。几个大学生有些腼腆地来和我分享内心的感受,后来我才知道,结束后他们还去馆子里搓了一顿。年轻人真好啊,文学真好啊,我们内心沉睡已久,那真切、新鲜的生命本质被激活了。 那天晚上的末尾,打车回家快要到了的时候,前面的路堵得死死的,我让师傅掉头,自己走回去得了。一路上全是大卡车,走到路口,我问旁边路过的外卖小哥怎么回事,小哥说:“新国展撤展呢,你看这些大卡车,没个两三点是整不完的。”我突然想起,今晚上郭福来大哥因为加班没来成,郭大哥是布展工,也许他此刻就正在附近?我想给他发个消息,但又想,还是不要打扰他工作。我希望郭大哥早点干完活,躺下来,做一个好梦。