随着三项基础性制度发布,上海东方枢纽国际商务合作区建设迈入全面冲刺阶段。

记者从8月1日举行的上海市政府新闻通气会上了解到,2025年,完成商务合作区先行启动区封闭验收,商务合作区基本功能落地运行。到2028年,实现商务合作区全域封闭运作,完成重点功能性基础设施建设。到2030年,全面建成商务合作区。

成为深化改革、扩大开放新“试验田”

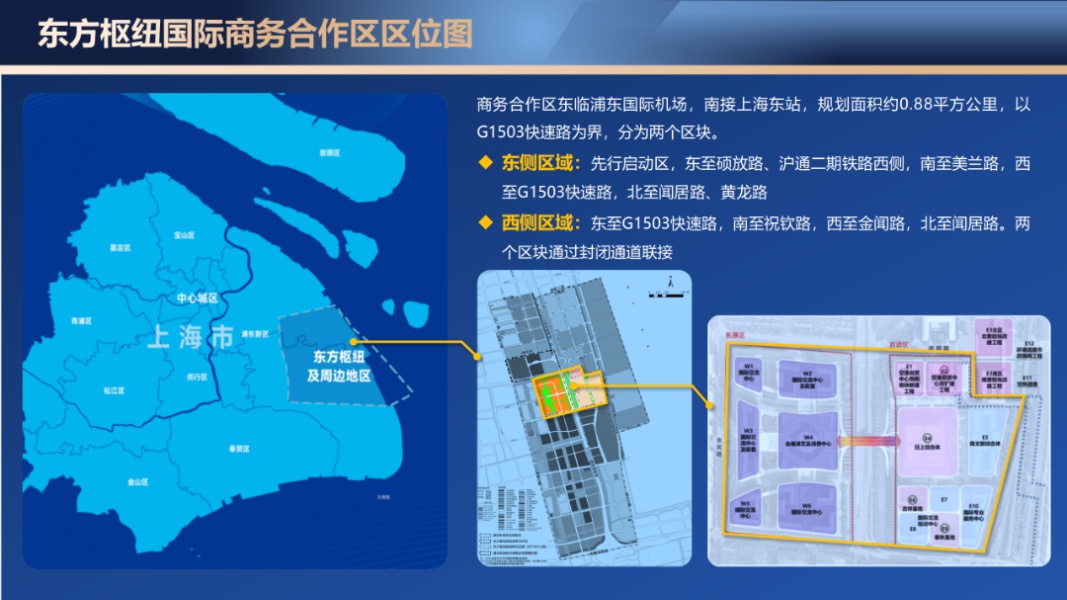

根据2024年2月国务院批复的《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》,商务合作区以促进国际商务交流为目标,在综合保税区、海关监管区和口岸限定区域管理制度基础上,叠加特定封闭区域人员跨境流动便利化政策措施和商务服务功能,将“一线放开、二线管住”的制度从货物向自然人拓展。

在通气会上,上海东方枢纽国际商务合作区管理局副局长吴群峰介绍,商务合作区作为制度型开放的全新“试验田”,按照“区域跨境交往便利、国际商务活动活跃、创新要素资源集聚、专业服务能力领先、配套设施完备”的功能目标,正在抓紧推进各项建设任务并已经取得阶段性成果,重点项目建设全面推进,计划于2025年底前按期实现先行启动区封闭运行。

上海东方枢纽国际商务合作区启动运行后,商务人士在区内可以便利地开展跨境商务交流活动,那企业在商务合作区内可以开展哪些具体业务?

商务合作区允许全球各国受邀人员免办签证进入,支持企业更加便捷地汇聚全球商务人士,开展商务会见、商务洽谈、新品首发等商务活动,促进商务交流与国际合作。同时,根据《管理办法》,区内支持开展保税研发、保税展示交易、跨境电商、融资租赁、软件测试、数据加工等业务。商务合作区正在规划建设专业化的科创研发孵化基地、医疗器械培训展示创新中心等载体,为生物医药、集成电路、人工智能、航空航天、新材料等重点产业发展提供物业空间。

作为助力高质量“引进来”和高水平“走出去”的对外开放新平台,记者了解到,商务合作区还将成为外商独资医院领域扩大开放的试点区域,支持企业引入高水平国际医疗资源,开展国际化医疗服务,满足高端商务人士的健康需求。“下一步,我们将立足商务合作区的功能定位,进一步研究国际交流合作、国际医疗服务、跨境金融服务等方面的支持政策,不断增强对国际人员和资源要素的吸引力。”吴群峰表示。

投入运行后,商务合作区将为国家试制度、测压力、探新路,努力成为深化改革、扩大开放的新“试验田”。

市商务委副主任张杰透露,“对于国家事权方面的有关事项,我们拟通过全国人大授权上海市人大制定浦东新区法规的决定等途径,对国家相关法律、行政法规和部门规章作出变通规定,在商务合作区实施。”

立足“最开放” 用足用好创新政策

通气会上介绍,目前,商务合作区建设取得阶段性成果,三项基础性制度发布。市政府已发布《上海东方枢纽国际商务合作区管理办法》,为指导商务合作区开发建设、运行管理提供法治保障;海关总署已发布《中华人民共和国海关对上海东方枢纽国际商务合作区监管暂行办法》,为保障人员、行李物品和货物等便捷高效管理提供制度支撑;国家移民管理局已发布《国家移民管理局关于上海东方枢纽国际商务合作区通行管理规定(暂行)》,为保障中外人员自由交流交往提供制度支撑。

上海海关副关长张翼介绍,对标国际最高标准、最好水平,在商务合作区内将通过数字化、智能化手段创新监管模式,探索新型人员物品通关流程,切实提升进出区人员通关体验。“比如行李物品方面,海关对境外人员携带的合理自用物品给予充分便利,对其携带的行李物品和托运行李仅开展安全准入及卫生检疫、动植物检疫监管等。”

商务合作区在综合保税区、海关监管区和口岸限定区域管理制度基础上,叠加特定封闭区域人员跨境流动便利化政策措施和商务服务功能,具有多重属性、复合功能和极强的创新特质。允许全球各国持有效邀请的受邀人员,免办签证等入境许可进入,一次入区可停留30天,并可根据需要申请延期。境外人员在区内可叠加适用口岸签证、过境免签等便利化政策,从商务合作区进入上海市区或境内其他地区。此外,境内人员可以通过办理通行凭证入区。

“基于人员自由流动的规则创新和制度创新,属于出入境管理体系和方式的全新形态,这在全国乃至全世界,都是独一无二的。”上海边检总站副总站长霍莉介绍,将立足“最开放”,用足用好创新政策。“商务合作区在境外人员入区手续上作了充分优化,受邀人员收到邀请后凭有效邀请函和本人护照等国际旅行证件,即可搭乘国际(地区)航班抵达浦东机场、前往商务合作区。人员入区时,较常规入境通关流程更简便、体验更丝滑。”

未来,商务合作区将围绕便利国际商务交流的新平台、服务资源要素汇聚的新载体、推动长三角一体化发展的新节点这三个发展定位,着力培育便利国际商务交流、服务高端国际会展活动、提升培训服务质量三项核心功能,高水平打造对外开放新平台。