33岁的小梅从事高空搭建工作,不久前来到瑞金医院嘉定院区骨科黄强主任医师的诊室复诊时,表示自己已经恢复如初,上下爬脚手架自如,家里也没有了原来的担心,还能继续从事这项工作。

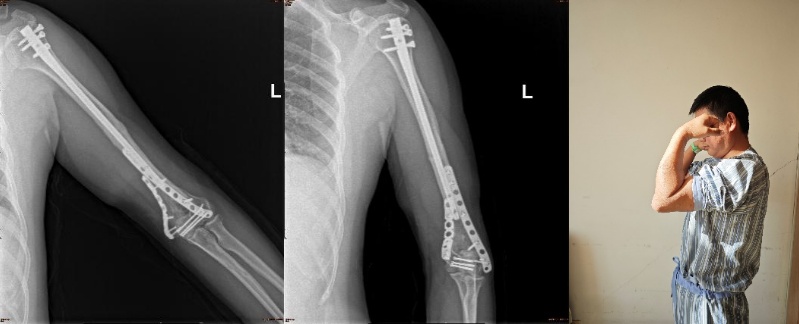

2023年3月的一个周日,小梅在3米高的展架作业时,脚下台架突然松动,他瞬间失衡坠落,左臂重重撞击铁架。剧痛袭来,左臂明显变形、活动丧失。被紧急送往我院后,骨科杨崇林主治医师迅速接诊。初步检查发现:左上臂严重畸形但手指手腕尚能活动,头颈胸腹无碍——这提示着骨折严重但可能未伤及主要神经。X线结果印证了判断:左肱骨干骨折合并肱骨髁间粉碎性骨折。

杨医生立即为小梅进行紧急固定以缓解疼痛。然而,真正的挑战才刚刚开始。骨科黄强主任医师深入研究三维CT影像后指出:

损伤罕见且复杂:肱骨干骨折(中段)与肱骨髁间粉碎性骨折(远端关节面)同时发生,国内外文献报道极少,属于高难度、高风险骨折类型。

术中神经损伤风险高:骨折区域被桡神经、尺神经、正中神经等重要结构紧密包围,手术操作稍有不慎即可能导致永久性神经损伤。

传统治疗方案无法解决,需创新突破:传统治疗方法需超长接骨板覆盖整个肱骨干及远端,但目前国内无此规格接骨板。若采用三块钢板(远端双钢板+骨干单钢板)拼接固定,会严重破坏骨骼血供(影响愈合),增加“桥接点”应力性骨折风险,且显著增高桡神经损伤概率。该类骨折还存在体位转换难题:肱骨干骨折术中应该是“沙滩椅位”,肱骨髁间骨折术中应该是“侧卧位”。术中转换体位极易导致已复位的骨折再次移位,内固定失败风险高。

面对无成熟方案可循的困境,黄强主任医师团队创新性的提出并成功实施了“肱骨髓内钉联合肱骨远端内外侧双接骨板”复合固定技术。

选用骨折固定的核心技术

采用肱骨髓内钉贯穿固定肱骨干,提供稳定的中轴支撑,最大程度保护骨骼血供。在粉碎的肱骨髁间部位,精密植入内侧和外侧两块接骨板,像“夹板”一样牢固固定关节面骨折块。

攻克术中体位转换关键难点

创造性地采用单一侧卧位,成功在一个体位下完成了原本需要两种体位的复杂手术操作,避免了术中骨折移位的致命风险,显著缩短手术时间。

同时巧思适宜技术

尽管肱骨远端粉碎导致髓内钉远端常规锁定困难,团队通过精准设计和术后辅助石膏固定,有效预防了旋转畸形。

伤后第4天,在充分术前模拟和周密准备后,手术如期进行。在无影灯下,黄强与杨崇林医生凭借丰厚经验和默契配合:精细操作避开密集的神经血管网。精准置入髓内钉并完成近端锁定。巧妙地在有限空间内放置并塑形内外侧接骨板,牢固固定粉碎的肱骨髁。

手术在单一侧卧位下一次性成功完成,实现了稳定固定、保护血供、规避神经损伤、减少并发症的核心目标,为处理此类罕见复杂骨折提供了瑞金经验 。

术后,治疗团队为小梅制定了严谨的康复方案。辅助石膏固定2个月,直至骨干骨痂形成。在黄强医生指导下进行系统、积极的功能康复训练。术后8个月,骨折完全愈合。术后1年半,部分内固定装置被安全取出。最终,小梅的肩、肘关节功能奇迹般地几乎恢复到伤前水平。作为家庭的顶梁柱,他得以重返心爱的高空搭建岗位。

这场与伤痛的较量,不仅是对患者意志的考验,更是现代骨科技术不断创新的体现。瑞金医院骨科团队凭借深厚的专业功底、无畏的创新精神和娴熟的手术技术,创造性的在单一侧卧位的情况下成功实施了国内外首创的“髓内钉+双钢板”一体化固定方案。这不仅为小梅点亮了重返生活的希望之光,更彰显了以精湛医术守护生命力量的医者仁心。

【专家提醒】

高空作业人员应做好三点防护:

① 使用防坠器系统

② 穿戴减震安全鞋

③ 定期进行骨密度筛查

如遇坠落伤,请保持伤肢制动并立即拨打120。

【门诊信息】

黄强 主任医师

周一周三上午8:00-11:30专家门诊

(嘉定院区门诊②)

周四上午8:00-8:30特需门诊

(质子中心)

周四上午8:30-9:00特约专家门诊

(嘉定院区门诊②)

杨崇林 主治医师

周五上午 骨科综合与足踝专病门诊(嘉定院区)

供稿丨骨科(嘉定院区)

编辑丨温兆琦