用心化解矛盾

温情助力新生

刑满释放,是新生的起点。对32岁即将刑释的赵某而言,却伴随着焦虑。面对刑释后返回外省户籍地接受安置帮教的安排,他轻声问民警:“我能不能留在上海接受帮教……”对此,周浦监狱民警们没有机械办理,而是在法律政策范围内找寻原因、创新施策,最终成功帮助他在生活多年的上海青浦开启新生活。这背后,是监狱工作从“管得住”向“管得好”转变的生动实践。

深挖根源:泪水背后的心结

监区专门研究赵某刑释衔接方案

赵某的反常,让民警感到,这绝非简单的“不配合”。通过耐心倾听和交流,真相逐渐清晰:赵某在青浦徐泾镇生活多年,许多亲朋都在这里,有熟悉的环境与人际关系,渴望留下寻找重新开始的机会。自己走过错路吃过官司,他更担忧返乡后可能面临社会压力与就业困境,这种对未来的不确定和不安感,甚至超过服刑本身。

监区研判认为,若机械执行,可能让赵某带着沉重心理阴影回归,不仅不利于巩固改造成果,还可能埋下不稳定隐患。只有准确识别其合理诉求与心理状态,理顺刑释人员回归“最后一公里”,才能最大程度实现法理情三者最佳平衡,为后续安置帮教奠定基础。

政策破局:跨省协作解难题

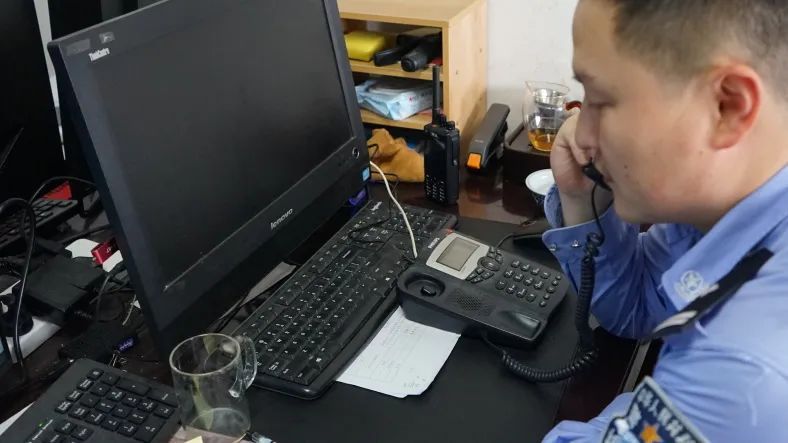

民警对赵某开展谈话教育

遵循司法部关于刑释人员管理向“管得好”深化转型的要求,民警关注了解赵某真实困境,监狱、监区决定尝试在法律政策框架内,让赵某在熟悉的上海青浦接受社区矫正。民警仔细研究相关规范性文件精神,为方案找到了政策依据。关键的关键,在于实现跨地域司法行政部门有效协作。

监狱迅速行动:一方面,主动对接当地司法所,详细说明赵某特殊情况及留沪愿望合法性合理性;另一方面,积极与青浦徐泾司法所反复沟通,探讨接收可行性与操作步骤。民警努力在法律政策框架内寻求最优解。

疏解心忧:双管齐下稳心态

监狱向两地司法所反复联系沟通

在抓紧外联沟通同时,监区也积极做好赵某疏导工作。具有心理咨询师资质的民警运用“情绪 ABC 合理情绪疗法”,帮助赵某分析“回老家等于被歧视而在青浦更容易重新开始”的认知偏差,引导他认识到真正的改变源于内心的觉醒与持续的努力。

主管民警加强思想教育和政策宣讲,普及法律知识,分析就业形势,还告诉他一些成功的刑释回归故事,帮助赵某树立正确人生观,明白“在哪里开始不重要,如何开始才关键”,点燃面对未来的信心。

法理情交融:温情执法结硕果

在监狱民警与司法所工作人员见证下,赵某在安置帮教相关文书上签字

功夫不负有心人。在监狱积极推动和两地司法所充分理解支持下,最终达成一致:同意赵某在上海青浦徐泾镇接受安置帮教!

刑释当天,监区民警带着赵某顺利抵达徐泾司法所报到。这一刻,法理情实现有机统一:赵某获得在熟悉环境中重塑自我的宝贵机会,两地司法所建立更紧密的协作纽带,监狱探索了一条更精细化的刑释衔接路径。赵某含泪说:“谢谢你们,我一定不会再走回头路”,这也许是对监狱民警用心用情工作的最高褒奖。

为您推荐(点击阅读)

1、多方力量进大墙,多维资源助回归

2、当高墙遇上AI:周浦监狱这场科技体验燃了!

3、“即使罪重刑长也能痛改前非,即使身陷囹圄也能表达孝心”

编辑:汤颖杰

供稿:局综治办、周浦监狱

长

按

关

注

了解更多上海监狱“故事”