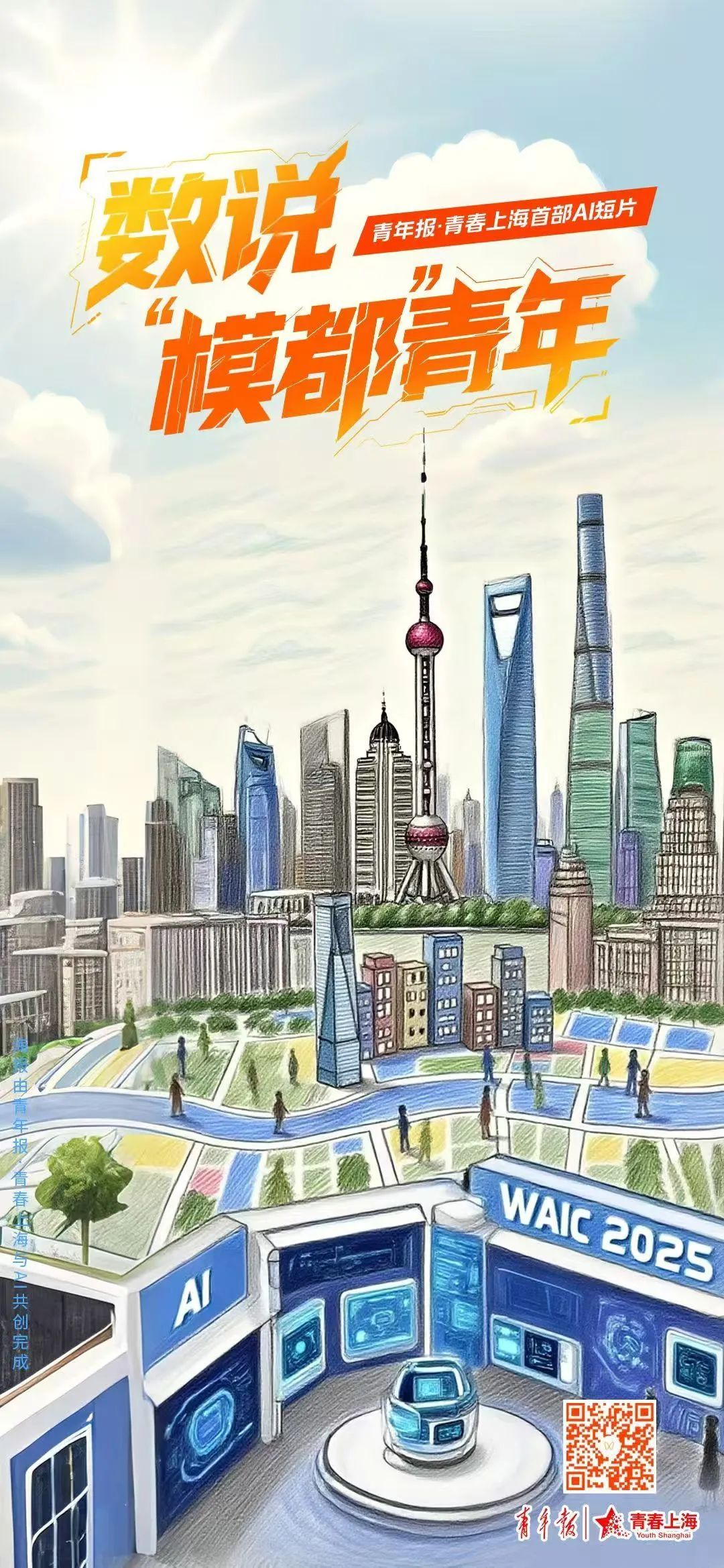

世界人工智能大会(WAIC)热度空前

今天,青年报·青春上海首部AI短片

《数说“模都”青年》上线

用跃动的数字讲述

年轻的人正为年轻的事业踏浪奔涌

↓↓↓

全国每三个AI从业者

就有一个在上海

上海,已吸引将近30万名AI从业者

2025世界人工智能大会

青年力量呈现爆发式集结

35岁以下青年人才占比达40%

年轻一代的蓬勃创造力

让上海打造全球AI高地的脚步持续加速

上海的全城托举

是会场上年轻智慧最“硬”的支撑

上海“一东一西、一软一硬”的

差异化AI发展格局已然形成

为青年梦想提供了广阔天地

AI人才背后的教育与制度

也在不断夯实根基

目前,全市推动14所高校

设立AI研究院

19所开设相关专业

越来越多的年轻人

有志踏入AI世界

这些数字背后

是一个个不被定义的故事成为可能

是在AI前沿的探索之路上

眼里有光、看见未来的年轻人

↓↓↓

在世博展览馆H4馆的“模力社区黑科技快闪秀”舞台上,16岁的杨瀚琪从容开启了他的180秒演讲。

这位高二学生去年还只是WAIC的观众,被前沿科技震撼。一年后,他带着自己开发的AI教学软件重返,这款为国际学校师生定制的工具,单次使用能为老师省下15小时工作量,灵感就源于他和同学们的学习痛点。

与杨瀚琪同台的,不乏他的“同代人”。大会特设的Future Tech创新孵化板块,集中展示了200余支成立不足5年的初创团队,其中90后创始人占比超40%。一平方米的创业格子间星罗棋布,年轻人扎营于此,梦想密度惊人,网友笑称“捅了创业窝”。

WAIC俨然成为了青春的技术游乐园,为每个微小梦想预留展台,以无界胸怀邀所有人共享未来。

开发者社区独立开发者的“格子间”

跃迁,年轻人驱动前沿探索

在今年的参会者中,35岁以下青年人才占比高达40%。大会青年优秀论文奖征集论文近200篇,投稿作者平均年龄仅29岁,博士及在读群体占比79.4%。

90后复旦大学青年研究员、博士生导师尤佳是其中之一。“我在里边算‘老人’了。”他坦言:“AI快速迭代,必然让年轻人成为中坚。”

思辨,盛宴下不忘冷思考

在AI引发的新一轮技术革命面前,人类并未放弃思考。今年大会,8场人工智能思辨会以高密度、深维度的专业对话让所有人探讨对AI的不同看法。

28岁的胡宇航始终追逐着一个科幻梦想——赋予AI一张会表达情感的脸。

在青年科学家思辨沙龙上,他表示:“大型语言模型解决了机器人语言交流,但非语言交流仍是一片荒原。”他展示的成果令人惊叹——机器人能预测人类表情并同步表达,背后是26个自由度的精密面部系统和复杂逆运动学模型。

胡宇航展示技术突破,也不避讳担忧:“我们最终目标是让AI理解并表达人类情感,但情感是双刃剑。”有趣的是,同一天,“人工智能教父”、图灵奖得主杰弗里·辛顿在开幕式上表示:“我们正养一头老虎,别指望能‘关掉它’。超级智能可能产生不可控自我目标。”

这位年轻CEO站在科技与伦理交叉点,身后是17人跨学科团队打造的“情感机器人”雏形。当AI学会的不只是解题,还有微笑与共情时,我们准备好迎接这个既熟悉又陌生的新物种了吗?胡宇航和他的团队正在创造答案,而问题才刚刚开始。

在上海这片AI热土上

以胡宇航、杨瀚琪、尤佳、田诗涵

为代表的年轻探索者们

正用他们的智慧、勇气与敬畏之心

奋力书写着属于这个时代的答案

他们的奔涌

正是上海AI未来最动人的风景