夏日炎炎,

凉拌木耳、凉皮、肠粉这些爽口凉菜,

几乎是家家户户餐桌上的“常客”

但你知道吗?

这些凉菜一旦处理不当,

可能会变成致命“毒菜”……

29岁的安徽男子大壮和父母、妻子在义乌打工。7月初,当地气温突破40℃,大壮父亲从工地带回凉皮,父子俩拌上调料吃了不少,剩下的放进冰箱冷藏。三天后,大壮取出凉皮重新凉拌,一人吃了三大碗。

不久,他出现腹泻等症状,家人察觉情况严重,立即送医。检查发现,他的肝肾功能指标超出正常值数十倍,病情危急,随即被转至浙江大学医学院附属第一医院庆春院区抢救。

在浙江大学医学院附属第一医院,急诊科主任医师陆远强结合大壮的饮食史,以及其迅猛进展的胃肠道症状,和短时间内出现的急性肝衰竭、无尿症状(临床考虑急性肾衰竭可能),高度怀疑是米酵菌酸中毒。随后,送省疾控的血液标本检测结果证实了专家的判断。

无独有偶,前不久,来自浙江的68岁王女士用泡发了一整夜的银耳做了一道凉拌菜。当天中午,她就出现了严重腹泻。第二天上午,王女士全身酸痛无力,连起床、行走都非常困难,家人将其紧急送医。

医生检查发现,王女士的肝功能指标超过正常值的数十倍。虽然进行了护肝、纠酸、补液等治疗,病情仍持续恶化,陷入昏迷并出现肝衰竭,随即被转至浙大一院进一步抢救。

得知王女士吃的银耳是前一天剩下的,医生怀疑是米酵菌酸中毒,立即对其进行血浆置换,并对症进行脏器功能支持治疗。“米酵菌酸中毒没有特效的解药,只能通过血液透析稀释体内毒素,同时进行对症支持治疗。但如果毒素摄入量过大,基本上是九死一生。”

经过近一周时间的抢救,王女士才成功脱险、转危为安。

这些食品安全事件的幕后真凶

正是比砒霜毒性强20倍的米酵菌酸

夏季是其中毒高发期

我国食源性疾病监测结果表明

米酵菌酸中毒导致的死亡

是我国微生物性食源性疾病事件的

首要死亡原因

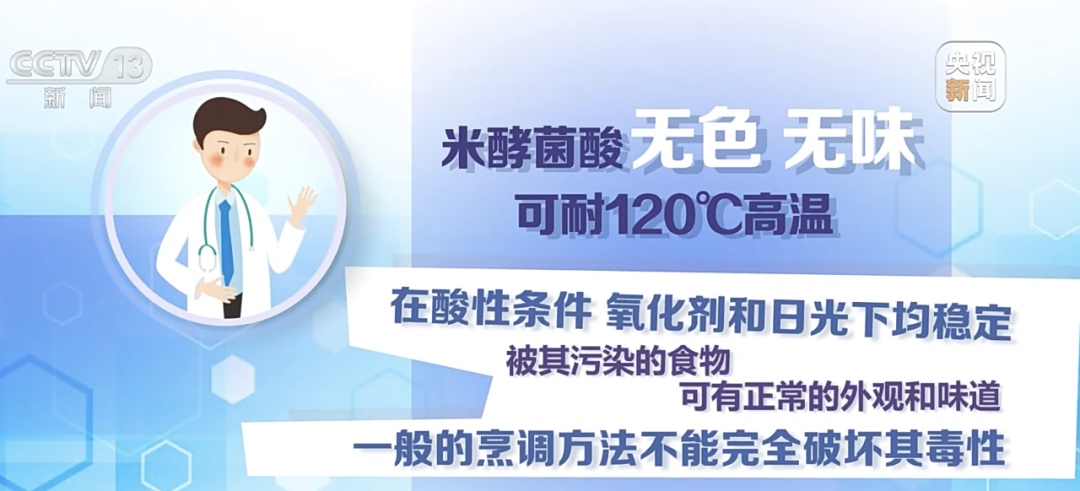

米酵菌酸毒性异常凶猛

1毫克即可致命!

米酵菌酸是一种由唐菖蒲伯克霍尔德氏菌在繁殖过程中产生的剧毒毒素。唐菖蒲伯克霍尔德氏菌在自然环境中分布广泛,最适生长温度36—37℃,最适产毒温度为26—28℃。

米酵菌酸无色无味,耐热性极强。正常的家庭烹饪方法难以消除,进食后即可引发中毒,主要影响肝脏、脑、肾等重要器官,只要1毫克即可致命。

医生介绍,从摄入米酵菌酸到出现症状,一般是半小时到10小时左右,可能有些会在1—2天内出现症状。典型的临床表现是恶心、呕吐、腹泻、腹痛,有些人会出现头晕、昏迷等。

经长时间发酵或浸发的食品

在高温潮湿天气下

容易产生米酵菌酸毒素

食用易引发中毒,包括:

谷类发酵制品,如发酵玉米面、糍粑、粿条、米粉、凉皮等;

变质食用菌,如过久泡发的银耳、黑木耳等;

薯类制品,如马铃薯粉条、甘薯面、山芋淀粉等。

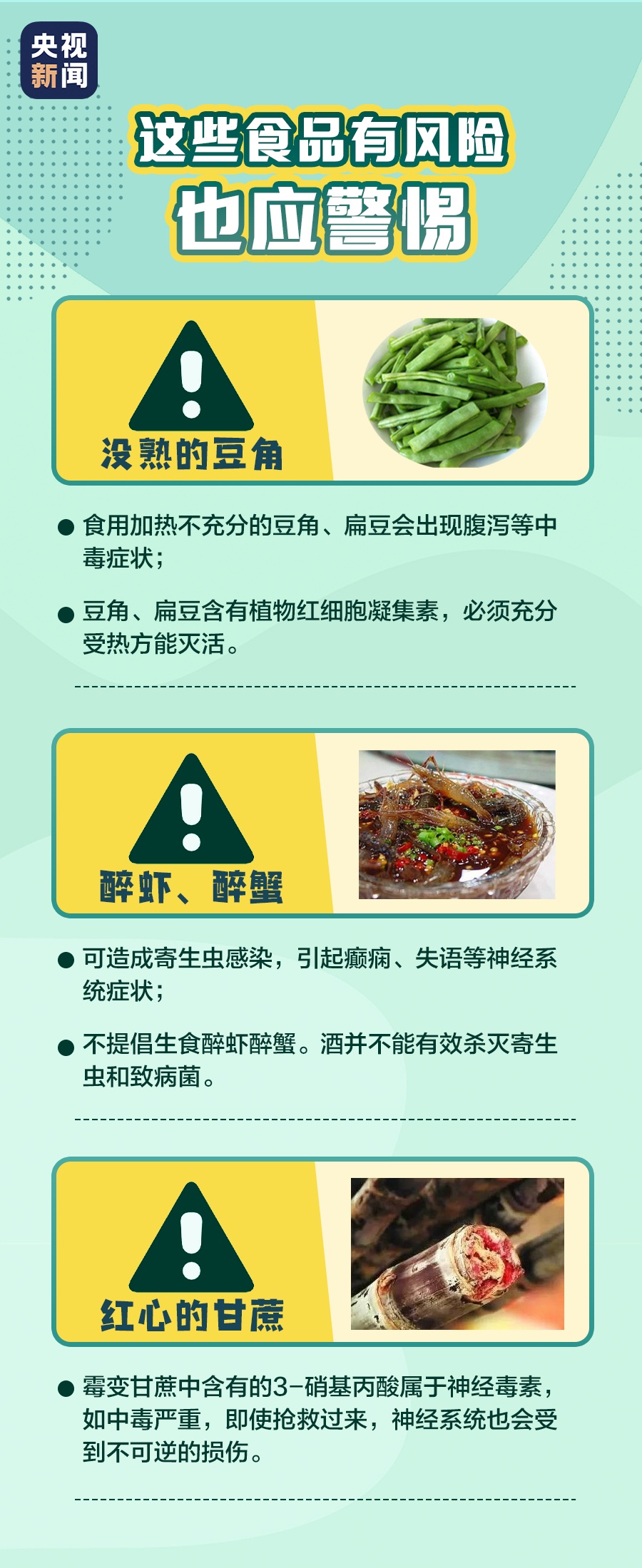

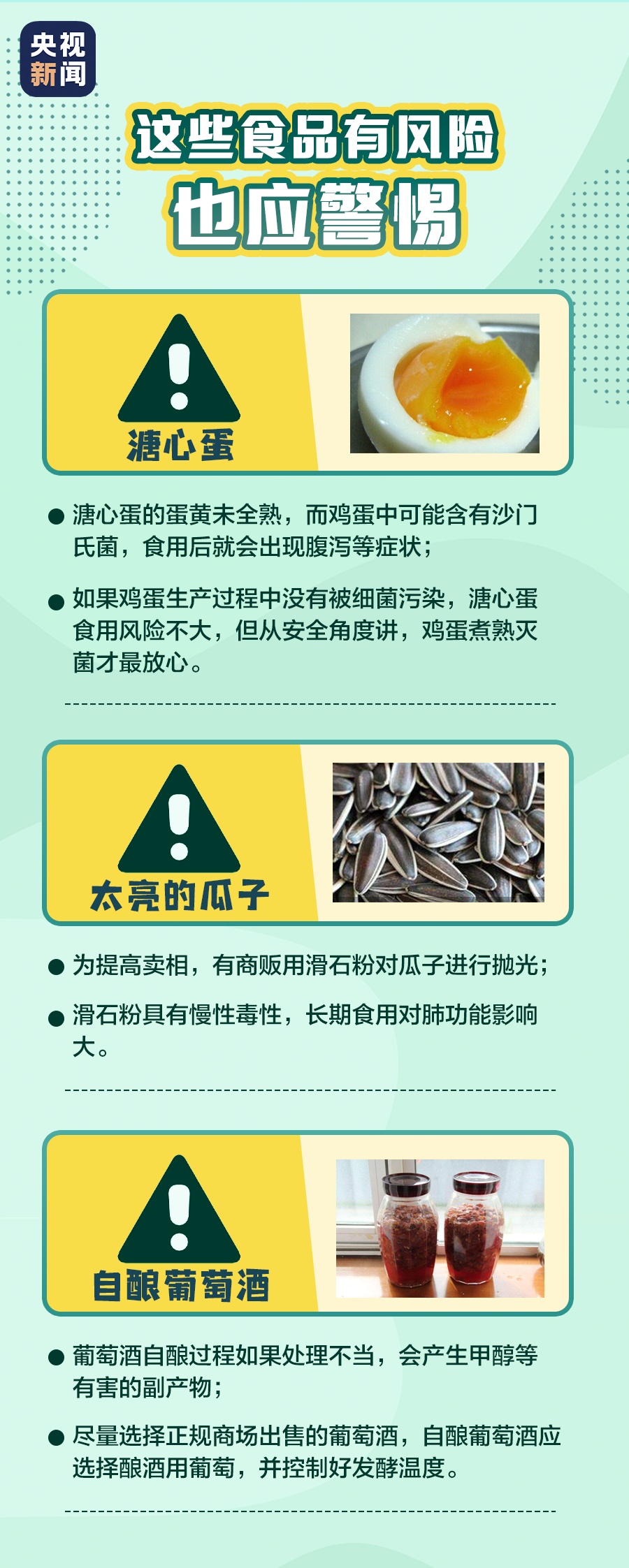

除了以上提到的米酵菌酸“重灾区”

以下这些食物也有一定风险

烹饪和食用时需要提高警惕

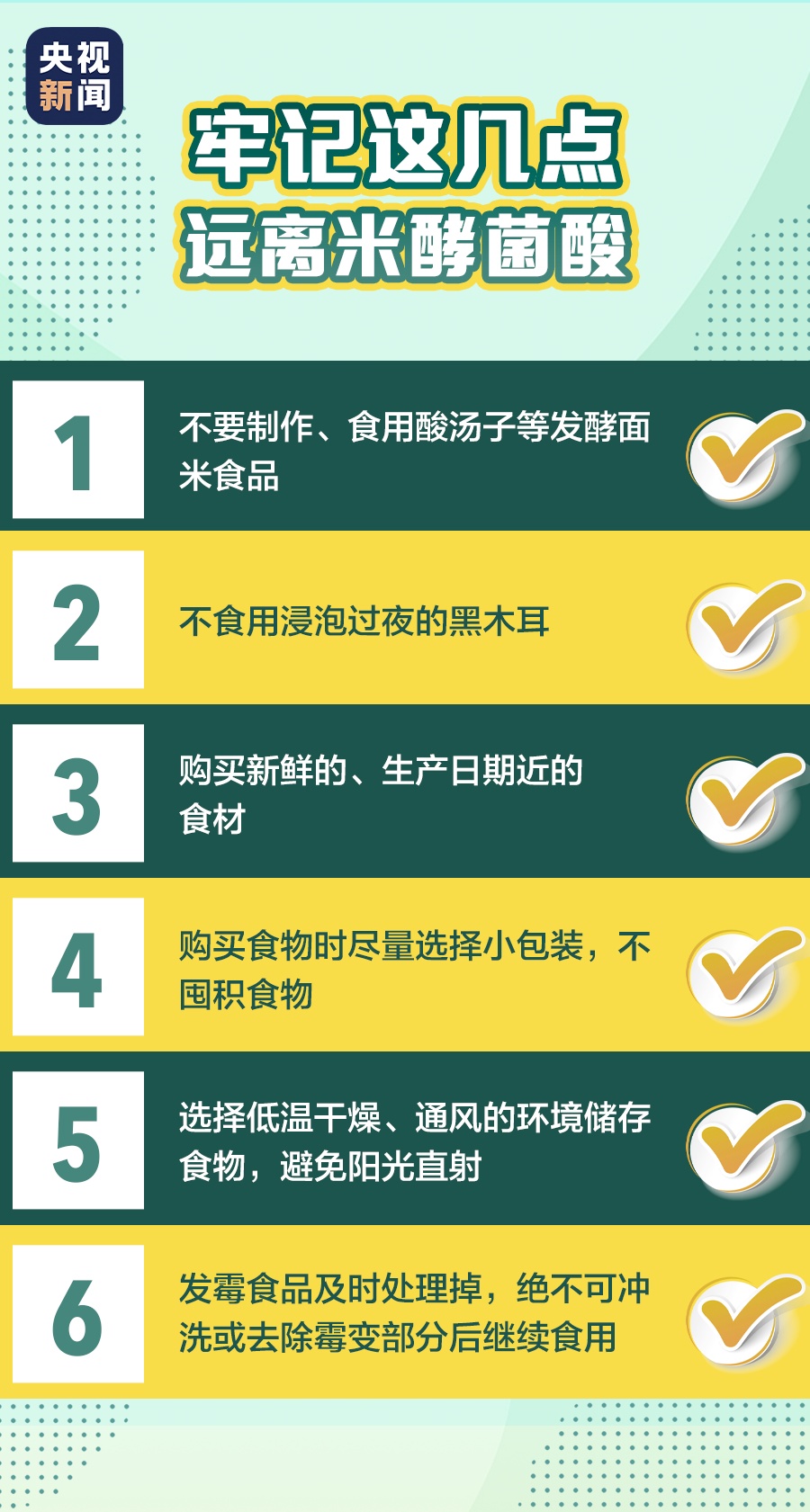

日常生活中如何避免米酵菌酸中毒?

医生给出了以下建议

正规渠道购买并妥善保存食物,凡超过保质期均应舍弃,尤其是河粉、肠粉、陈村粉、粿条、米线等湿米粉。

食用木耳、银耳等菌类前应检查其感官性状,变质的不能食用。

泡发菌类时间不宜过长、不宜隔夜,泡发后应及时加工食用。

不采食鲜银耳或鲜木耳,尤其是已变质的鲜银耳或鲜木耳。

家庭自制谷类发酵食品,应避免使用霉变的玉米等原料,谷类浸泡时需勤换水,制作及贮藏过程中需注意保持卫生与通风防潮,避免污染。

夏秋季高温高湿

正是米酵菌酸“活跃期”

没有什么食物值得用生命去冒险,

入口前多检查

安全健康才是第一!

编辑:徐悦琳

综合自上海市场监管、央视新闻、新民晚报、央视网、国家应急广播微信公众号

部分图片:图虫创意