近期,广东基孔肯雅热疫情引发社会友关注。基孔肯雅热与我们常听说的登革热都是蚊媒传染病,夏季随着气温的持续攀升和降雨量增多,蚊虫活动愈发活跃,蚊媒传染病的传播风险也显著增加。什么是基孔肯雅热?感染后怎么办?如何预防?为此,静安区疾病预防控制中心(静安区卫生健康监督所)作出提醒。

什么是基孔肯雅热?

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的、通过伊蚊叮咬传播的蚊媒传染病。全球已有119个国家和地区报告了本地传播,大规模暴发和零星病例主要发生在美洲、亚洲和非洲。近些年我国周边的东南亚疫情持续活跃。

疫情演变

典型症状是什么?

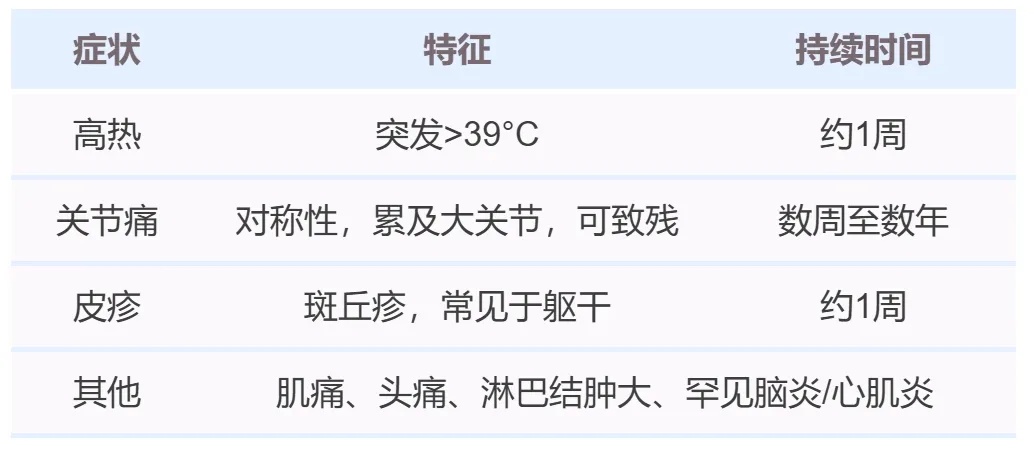

基孔肯雅热的潜伏期一般为1-12天,多为3-7天。常见症状为:

急起高热: 突发高热,体温迅速升至39-40°C甚至更高,持续不退。部分患者退热后可能再次发热(双峰热),但总体发热期较短。

剧烈关节痛: 此为最具特征性的症状。疼痛好发于手、腕、踝、足趾等小关节,活动时显著加剧,且可能持续较久。

皮疹: 约80%的患者在发病后2-5天出现皮疹。皮疹多见于躯干及四肢,掌跖部亦可累及,部分伴有瘙痒。

其他症状: 可能伴随头痛、背痛、肌痛、恶心、呕吐、乏力及结膜炎(眼红)等症状。

临床表现:

哪些是高风险人群?

近期前往流行地区者: 近期曾前往非洲、东南亚、美洲等基孔肯雅热流行地区的人员。

特殊健康状况人群:孕妇、老年人及患有慢性基础疾病(如高血压、糖尿病等)的人群,感染后发展为重症的风险显著增高。

婴幼儿:婴幼儿免疫系统发育尚未成熟,需给予特别关注和保护。

感染后怎么办?

立即行动,切断传播链!

严格防蚊隔离是核心:发病7天内建议住院接受防蚊隔离,严格防蚊期需≥7天,务必避免蚊虫叮咬以防病毒传播。通过隔离和防蚊,切断“病人 → 蚊 → 健康人”的传播链。

对症支持治疗:目前尚无针对基孔肯雅病毒的特效抗病毒药物。治疗以缓解症状为主,例如使用退热药和止痛药。

如何预防?

全民动员,清积水、防叮咬!

1.个人防护:做好防护,安心出行。

外出时建议穿着浅色长袖衣裤,在裸露皮肤上使用含有效成分(如避蚊胺DEET≥25%、派卡瑞丁、IR3535、柠檬桉油)的驱蚊剂,并记得定时补涂。

家中尽量安装好纱窗、睡眠时使用蚊帐,水培植物建议每3-5天彻底换水并清洗根部、刷洗容器内壁。

2.清理孳生地:清除积水,减少蚊虫。

清理家中及周边积水是防蚊的根本,请及时行动!记得每周检查花盆托盘、空调冷凝水盘、地漏、废旧容器和下水道。保持环境整洁,远离蚊虫困扰。储水容器建议加盖;废旧轮胎请妥善处理或在底部钻孔防止积水。

欢迎与社区一起行动,共同清理公共区域的积水。

3.旅行防护:出行归国,多加留意。

前往东南亚、非洲、美洲等登革热流行地区,建议全程做好周全的防蚊措施。

归国后至少2周内尽量注意防蚊,如果出现发热、关节痛等症状,建议立即就医并清晰告知您的旅居史。

最新动向:张文宏首次发声“人也是传染源”

针对我国近期南方部分地区突然增多并出现外溢的基孔肯雅热病例,国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授首次发声。

张文宏表示,根据国际经验,在测算病毒传播速度时,基孔肯雅热病毒的R0值一般设为2左右,但R0值会因不同的环境以及人群对该病的基础免疫水平不同会有所差异。例如,一些地区小规模样本检测结果显示,基孔肯雅热病毒的R0值达到7左右,较登革热病毒高出2-3倍。

“中国既往没有过输入性基孔肯雅热引发大流行的案例,对该病的基础免疫力缺失,因此病毒传播会快于其他流行区域。”张文宏向记者解释称。

不过即便如此,他认为,如果及时采取有效迅速的措施,目前南方部分地区应该仍处于控制疫情的有效窗口期,仍能阻止感染风暴的进一步形成并阻止病毒向周边区域扩张。

“后续的重点还是要不遗余力地扑灭蚊子孳生地;同时周边地区必须对疑似病人进行密切监测。”张文宏表示,“此外,在疫情过后必须立即展开当地的血清流行病学研究,从而明确此次感染覆盖的人群有多大,下次再出现新传染风暴的风险有多大。”

他还表示,目前来看,基孔肯雅热病毒感染主要是轻症,对症治疗即可。

(部分来源:第一财经、华山感染)