“发现闵行之美”系列丛书诵读活动的第二十七季,我们邀请了上海市闵行区江川路小学的少年来诵读《追寻马桥文化》。今天,你将听到的依然是《第五章 研无止境——马桥文化的相关问题》节选。

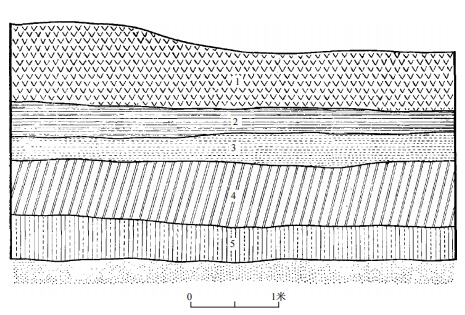

以马桥遗址第一、二次发掘为例,发掘者把遗址的文化堆积划分为五层(图5—1):

图5—1 马桥遗址第一、二次发掘T103西壁剖面图

第一层,耕土层,黄色土。

第二层,灰色土。出土宋代釉陶瓶、刻花影青瓷碗、绍圣通宝和祥符通宝铜钱等。

第三层,灰黄色土,主要出土有米筛纹、米字纹、麻布纹、回字纹和曲折纹等为特征的印纹硬陶以及挂有青绿色或青灰色釉的早期瓷器。

第四层,黑灰色土,即后来命名为马桥文化的遗存。

第五层,青灰色土,出土以素面为主的泥质灰黑陶和夹砂红陶片,器形以盖形器、圈足盘、贯耳壶和横剖面丁字形的鼎足等为特征。

第五层以下为生土,青灰色,含大量沙粒,不见人类活动的遗迹或遗物。但在遗址已发掘的范围内,发现一条南北向延伸的介壳沙带。

根据出土遗物判断,第三层的年代大致在春秋战国时期,第五层的年代为良渚文化。根据地层关系,就如发掘报告结论所说:“第四层的相对年代应处于第五层的新石器时代晚期至第三层的春秋战国之间。”[1]

钱山漾遗址第三、四次发掘发现的地层关系为马桥文化的相对年代确立了更加精准的时间关系。根据发掘报告,主要发掘区集中在遗址的中心土台,统一后的地层为:

第①层:表土层。

第②、③层:晚期地层。

第④A、④B层:马桥文化时期地层。

第⑤、⑥层:钱山漾二期文化遗存时期地层。

第⑦—13层:钱山漾一期文化遗存时期地层。

以上部分地层另又分出若干小层[2]。

根据这种地层关系,可以得知马桥文化晚于广富林文化。

另一种确定相对年代的主要考古学方法是“类型学”。村落、城堡、建筑、陶窑、窖穴及墓地等遗迹,不同质地的工具、用具、武器及装饰品等遗物,以何种形态出现,与人们的爱好、习俗、传统、生产技术水平和社会制度有着不可分割的联系。因此,考古遗存形态的差异和变化是有规律可循的。考古类型学就是将遗迹、遗物按照材料、形状、装饰纹样等特点进行分类,确定其早晚的相对时间关系。

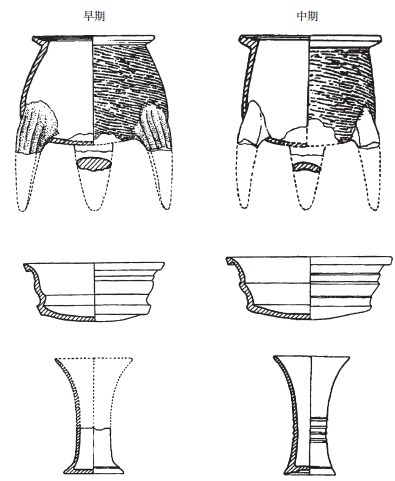

宋建先生曾经对马桥文化的遗物进行过细致的类型学研究,认为马桥遗址的马桥文化遗存大致相当于马桥文化的早、中期阶段,其中有12种形态变化敏感程度比较高的陶器,演化轨迹比较清楚。仅举两例:舌形足鼎,早期多为垂鼓腹,腹径大于口径;中期者多为垂腹,腹径一般小于口径,或略等于口径。粗体觚和细体觚,变化趋势基本相同,早期者,器身曲率比较大,近底处外撇,器底显得比较大;中期者,器身曲率比较小,近底部稍向外撇,器底相应比较小(图5—2)。

图5—2 马桥文化分期示意图(据宋建先生)

[1]上海市文物保管委员会:《上海马桥遗址第一、二次发掘》,《考古学报》1978年第1期。

[2]浙江省文物考古研究所、湖州市博物馆:《钱山漾:第三、四次发掘报告》,文物出版社,2014年。

2023年5月起,区政协办公室、区教育局、团区委和区融媒体中心联合推出了“发现闵行之美”系列丛书诵读活动,陆续邀请闵行区多所学校的青少年一起来读好书、善读书、懂历史、爱家乡,合力推动“闵行情”读书活动落到实处。

第二十七季,我们邀请了上海市闵行区江川路小学的少年来诵读《追寻马桥文化》。筚路蓝缕,以启后学,本书致力于全面收集马桥文化发掘及研究的成果,多视角地展现马桥文化的特点。本书既是向马桥文化命名四十周年纪念活动的献礼,也希望它能成为未来研究的基石,引起学者们对马桥文化更多关注,共同推进学术的不断发展。

2025年7月起,第二十七季正式开启,每个工作日的21:30,我们不听不睡!

一起聆听闵行声音,发现闵行之美……

初审:林心怡

复审:石思嘉

终审:刘垦博

转载请注明来自今日闵行官方微信