编者按:夏日,小菜场活色生香,在著名作家沈嘉禄的记忆里,当年的露天菜场自有其美妙的一面。休市的时段里,露天菜场的公共性获得延伸。“夏夜,不妨在台板上铺条席子睡到下半夜。”幼时,妈妈差其讨咸菜卤,忆起甏头咸菜,“夏天炒毛豆子,真是一绝。”

文|沈嘉禄

马路菜场,烟火人间

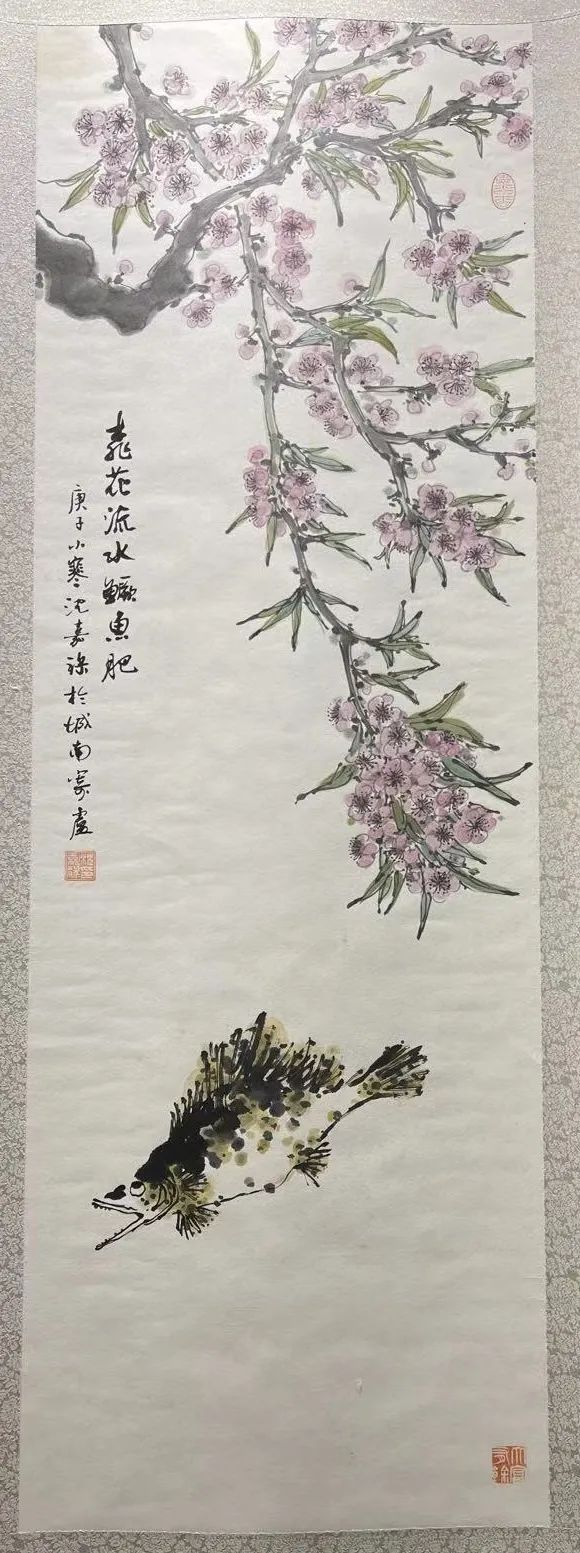

▲海鲜蔬菜(纸本水彩)张厚进

我在老家一直生活到三十多岁才离开,走出弄堂就能看到吉安路菜场,它是人间烟火的所在,我也在那里见识了市井风情。计划经济年代,去小菜场除了钱包,还要带上花花绿绿的票证,买鱼买肉买鸡蛋,哪怕是买块豆腐,都要撕下一张指甲盖大小的票证。临近国庆或春节,小菜场突然呈现供应充足的欢悦场景,如潮水般涌动的嘈杂与喧哗令人兴奋。清晨的空气清冽而潮湿,从鲜鱼摊位和家禽腹腔内弥散开来的腥臊气味,还有老咸肉微弱却异常顽固的哈喇味,被压得很低,挥之不去,但并不令人讨厌,毕竟能让人联想到餐桌上难得的壮丽景观。

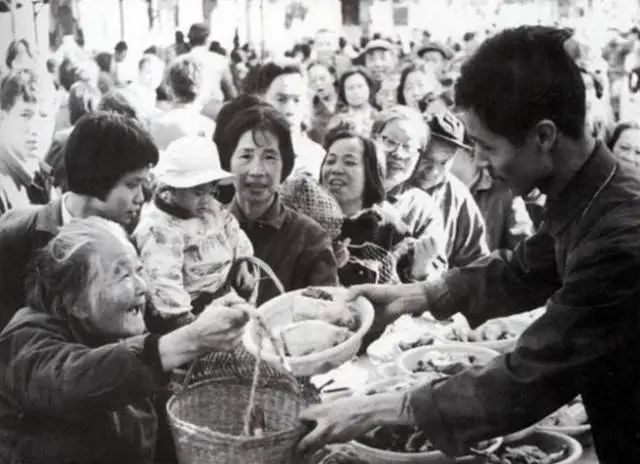

上海主妇买菜的过程有点漫长,因为小菜场虽然有二三十个摊位,师傅的动作与心算也相当稔熟,但每个热门摊位前都会排起长队。主妇们还喜欢找面熟的师傅,打声招呼似乎就能买个放心。排队的时候倒也不怎么无聊,大妈阿姨会相互交流烹饪经验,偶尔也会抱怨两句自己的老公或刚进门的媳妇。

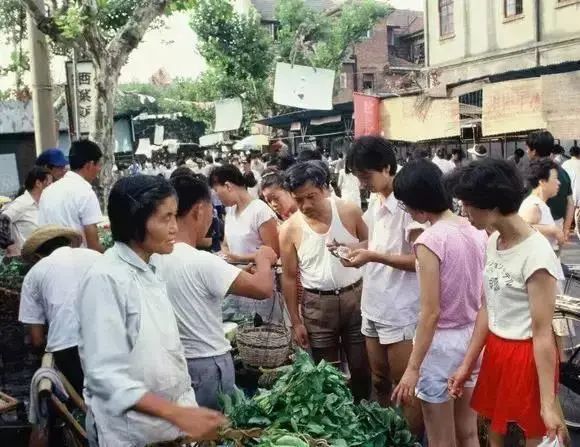

▲露天菜场

吉安路菜场是个露天菜场,马路两边都是紧密相连的摊位,起码有一百多米的长度,最繁盛时还有少量摊位延伸到东侧的两条支路上,如果那时有无人机的话,升空后就能俯瞰到一个F形字母。

每个摊棚长五六米,高约两米,用毛竹搭建框架,上面覆盖油毛毡以遮阳挡雨,四面通风。到了三九严寒就惨了,即使摊棚四周挂了麻袋片,西北风仍然嗖嗖地钻进来,师傅的双手又红又肿,鼻子也是红的,鼻尖挂着亮晶晶的鼻涕。等我读中学后,露天菜场升级了,一夜之间换成钢架摊棚,绿色的玻璃钢瓦楞板盖顶,水泥磨石子台板平整而光洁。摊棚前檐挂着长长的木牌,分别标注蔬菜、水产、禽蛋、猪肉、豆制品、清真专柜等,花花绿绿,十分醒目。

▲主妇在露天菜场买菜

在休市的时段里,露天菜场的公共性获得延伸,摊位上的水泥台板被居民利用,弹棉花、洗刷床单、下象棋、晒菜干,做做木匠活,吃吃小老酒,小孩子则用来打乒乓、掼沙包。夏夜,不妨在台板上铺条席子睡到下半夜。

妈妈有时候也会差我去小菜场买点葱姜,最让我为难的是讨咸菜卤。咸菜在小菜场也算大宗商品,一般有咸白菜和雪里蕻两种。咸白菜是用上海矮脚青菜腌制的,切碎后清水煮一下,加点熟猪油就可以吃了;雪里蕻切细,用来炒菜,上海人喜欢吃咸菜炒肉丝、咸菜烧老豆腐、咸菜烧河蚌、咸菜炒毛豆子、咸菜烤毛笋、咸菜烧发芽豆等。宁波人专属的大汤黄鱼必须加咸菜梗子才能吊出鲜味。有时候还会有甏头咸菜,切成寸段后腌制的,压实在褐釉大口甏里发售,色泽暗绿,味道极鲜。这种咸菜也叫新咸菜,春天炒笋丝,夏天炒毛豆子,真是一绝。

我们家还经常用咸菜卤烧土豆、烧花生、炖蛋汤、烧菜卤蛋,此种浙派风味,为北方人不解。

咸菜卤是不卖的,但可以免费送。拿只蓝边大碗来到咸菜摊位前,骨勒松脆地叫声“阿姨”,她就舀一小碗给你。我从小害羞,奔到摊头面前刹住脚步,面孔热烘烘的叫不出口,阿姨大大咧咧地笑了:“叫声阿姨,否则不给。”

我还买过猪肉。那时候猪肉便宜,卖肉的都是男性师傅,黑旋风李逵专属的那种大板斧,高高举起,轻轻落下,薄薄一片就飞到我面前,收一角或两角。这片瘦肉也算开荤了,细细切丝,与茭白或榨菜、豆腐干一起炒,可供全家人分享。我买过大黄鱼,那时候的大黄鱼都是野生的,身材修长,鱼嘴是一条红线,鱼眼像玻璃珠一样晶亮,划水鳍如旗帜一样竖起,浑身金光闪烁。大黄鱼到货,弄堂里喜大普奔,照例又是排队,每人限购两条,每斤六角几分。1972年,我最后一次在吉安路菜场买到大黄鱼。此后,东海野生大黄鱼在市面上基本绝迹。

盆菜大约是上海小菜场的创举,我在外地没见过。盆菜盛行在上世纪七十年代初,那个时候副食品供应的紧张局面稍有缓解,小菜场就发明了盆菜。

盆菜是设专柜销售的,一只只搪瓷盆子叠床架屋,琳琅满目,红的绿的,像“办家家”似的颇有看头——两枚鸡蛋配三只番茄、两支茭白配一只猪腰、三只青椒配半只猪肝、半棵花椰花配一只猪心、两只猪脚爪配一片冬瓜、半只花鲢鱼头配一刀粉皮、半条咸鲞鱼配两只鸡蛋、一架鸡壳配三四只土豆、一把长豇豆配几支尖头辣椒、一块榨菜和一块猪肉配三块豆腐干、一只洋葱配一块牛肉、两只皮蛋配一块豆腐、一把毛豆子(菜场阿姨手剥)配半棵雪里蕻咸菜、六块臭豆腐干配一只咸蛋……价格分几档,两角、三角、五角,也有八角、一元的。当时物价便宜,“一只洋”(一元钱)捏在手里,心里笃定泰山,可以在盆菜摊头前面挑肥拣瘦了。

▲曾经流行的盆菜

▲陕北菜场(西摩路小菜场)在上世纪七十年代末开始售卖盆菜

相信许多上海主妇都做过这样的算术,将盆菜的每一样“配件”单独核算,相加后得出的金额总数比零买略有优惠。有时候盆菜里的肉蛋与豆制品不收票子,这对当家人而言极具诱惑力,所以盆菜专柜前总是人头攒动,生意火爆。

上世纪八十年代末,票证时代进入尾声,盆菜专柜渐渐门庭冷落。万马奔腾、百舸争流时刻,上海市政府抓紧建设菜篮子工程,很快初见成效,猪肉鲜鱼豆制品不再凭票,谁都可以买了;各种面目狰狞的深海鱼怪也涌来,活水鱼缸成了欢乐的海洋。

▲桃花流水鳜鱼肥(国画)沈嘉禄

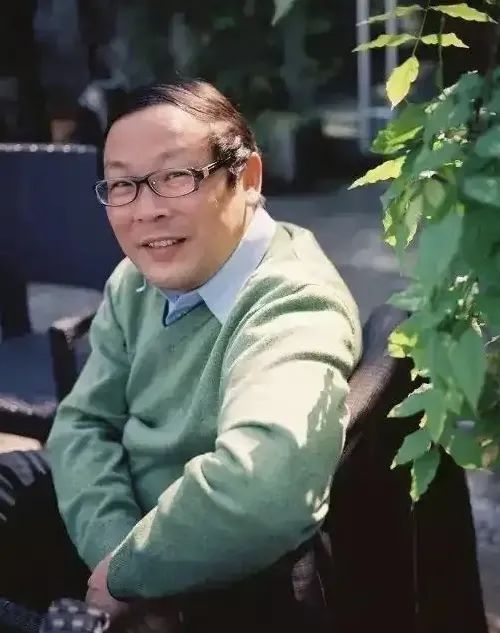

作者介绍

原上海报业集团《新民周刊》编委、高级记者。中国作家协会会员,上海市作家协会理事、小说创作委员会主任,著有长篇小说、中短篇小说集、散文集、文艺评论集三十余种。研究领域涉及上海城市史、市民生活史和中国饮食文化等。

编者按:

本栏目来源于1994年2月8日创刊的《静安报》副刊《百乐门》。在微信平台,“百乐门”将以全新形式向读者展示。每周定期推送,换个角度阅读静安。投稿可发至 jinganbao2016@126.com。

作者:沈嘉禄

图片:沈嘉禄、张厚进、“百乐门静安艺文志”资料图

编辑:施丹妮

转载请注明来自上海静安官方微信