在人体的消化系统中,有一个神秘而重要的器官——小肠。它蜿蜒曲折,全长竟达5-7米,连接着胃和结肠,承担着人体营养吸收的重任。然而,正是这个至关重要的器官,长期以来却被誉为“身体中的马里亚纳海沟”。

为什么这样形容?因为小肠位于人体深部,肠壁薄如蝉翼,仅有3毫米厚,是全消化道中最为纤薄之处。这种解剖特点使得小肠疾病往往隐匿难察,诊断困难。更让人担忧的是,小肠疾病种类繁多:小肠肿瘤、息肉病、炎症性疾病、感染性疾病、血管性疾病等,每一种都可能给患者带来巨大痛苦。

过去,面对无法明确病理诊断或无法实施内镜干预的小肠疾病,医生们往往只能建议患者接受外科手术——这意味着更大的创伤、更长的恢复期,以及更多的风险。

如今,这一困境终于迎来了转机。上海交通大学医学院附属瑞金医院消化内科成功开展的内镜下小肠黏膜切除术,为小肠疾病的诊治带来了革命性的改变。

这项技术的原理听起来就像科幻电影中的情节:医生通过气囊辅助小肠镜,如同潜水器般深入人体“马里亚纳海沟”,精准抵达小肠病灶位置,然后对粘膜及粘膜下病灶实施“微创手术”,既能获得病理诊断,又能实现治疗目的。

从大手术到微创,刘大爷的经历让人感慨

60岁的刘大爷多年患黑斑-息肉综合征,这种病会反复长出息肉,引发肠套叠和肠梗阻,疼痛难忍。他之前做了好多次开腹手术,肚子上留下了一道道触目惊心的伤疤。

在瑞金医院,医生给他推荐了这种新方法——只用一根小小的内镜,不开刀就能把息肉干净利落地切除。手术后刘大爷恢复得特别快,第二天就能正常下床,生活几乎不受影响。

刘大爷说:“真希望早点知道这个技术,就不用吃那么多苦头了!”

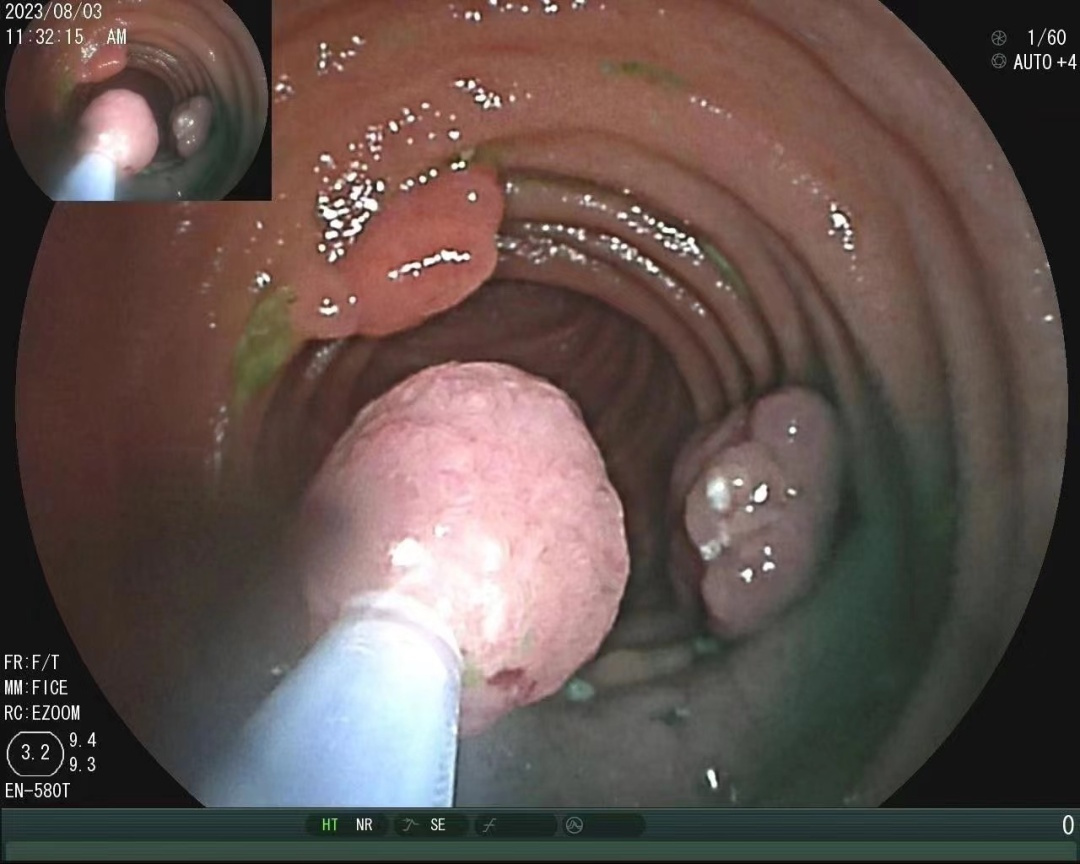

图1.60岁的刘大爷(化名)因患黑斑-息肉综合征,已于外院实施多次开腹手术治疗因小肠息肉引发的肠套叠和肠梗阻,后来到瑞金医院消化科实施小肠粘膜切除术,通过内镜这种无创的方式治疗疾病。左图为刘大爷腹部的手术疤痕,右图为刘大爷于瑞金医院消化科实施小肠粘膜切除术治疗疾病。

或许你会怀疑:这么新奇的技术到底靠不靠谱?事实上,这个技术早在2022年就写进了中国官方的小肠疾病诊疗指南——"中国小肠镜诊治Peutz-Jeghers综合征的专家共识",瑞金医院消化科的顾于蓓副主任医师,还是这个共识的制定者之一。

不仅如此,2023年,日本制定的相关临床指南更是将小肠粘膜切除术确定为治疗黑斑-息肉综合征的主要方法,这标志着该技术已成为国际标准治疗方案。

提高诊断准确率,小肠疾病不再难诊

除了治疗功能,小肠粘膜切除术在疾病诊断方面也展现出了独特优势。传统的小肠镜检查往往只能获得少量组织标本,而小肠粘膜切除术能够"大块、整片"地切除病灶粘膜,为病理科提供更多、更完整的组织样本,大大提高了诊断准确率。

在瑞金医院“广慈金光临床技术启航项目”的支持下,邹多武主任带领的消化内科团队进一步创新,开展了“经小肠镜超声引导下粘膜切除术”。2024年至今,该团队已成功完成26例小肠淋巴瘤患者的精准诊断,为这些患者避免了不必要的手术风险。

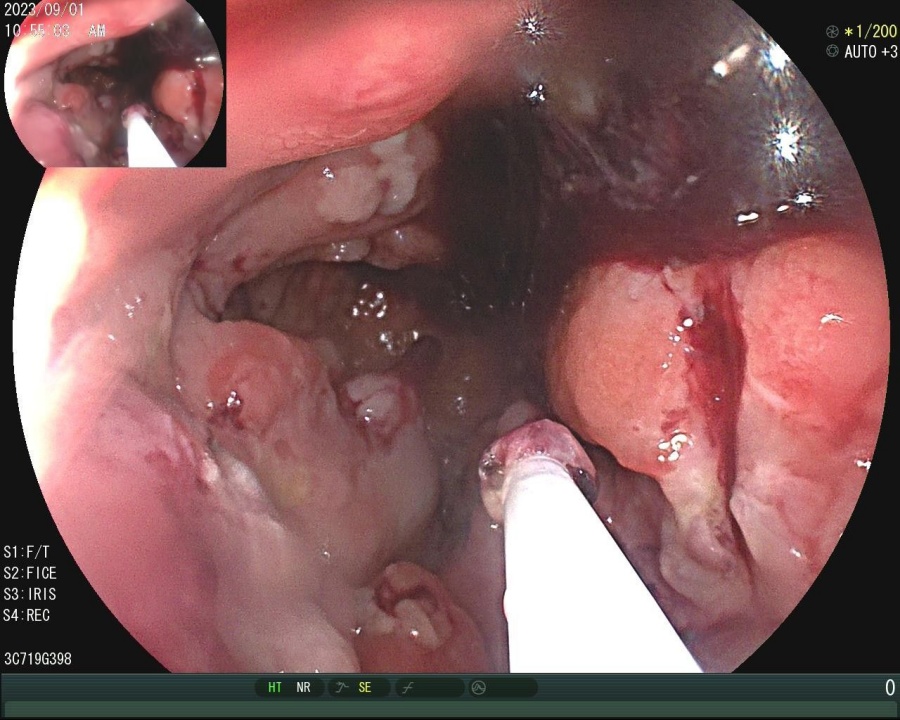

其中一个典型案例是:一位拟诊回肠淋巴瘤的患者,通过小肠粘膜切除术获取了大块病理组织,最终被病理科确诊为"伴IRF4重排的非霍奇金大B细胞淋巴瘤"。这种精准诊断为患者的后续治疗提供了科学依据,避免了误诊误治的风险。

图2 实施小肠粘膜切除术对拟诊回肠淋巴瘤患者获取大块病理组织,经病理科最终诊断为:伴IRF4重排的非霍奇金大B细胞淋巴瘤。

2025年7月,小肠粘膜切除术正式认定为上海首次开展新技术,这一权威认证标志着该技术的有效性和安全性得到了医学界的充分肯定。

小肠粘膜切除术的成功开展,不仅填补了小肠疾病诊治的技术空白,更为众多小肠疾病患者带来了新的希望。这项技术就像一盏明灯,照亮了人体“马里亚纳海沟”中的黑暗角落,让曾经“隐身”的小肠疾病无处遁形。

每项新技术背后,都离不开医生们长久的坚持和努力。正是他们的努力,让过去难治的小肠疾病,如今变得简单易治。

门诊时间

邹多武主任

专家门诊:

周一上午,周二下午

国际医疗部:周一下午

顾于蓓 副主任医师

专家门诊:

周二下午,周四下午

擅长小肠疾病的内镜诊断和治疗

撰文:顾于蓓 张子晴