作为常年跟在押人员打交道的基层检察人员,看《以法之名》时,总觉得那些剧情不是演出来的,而是从我们日常工作中抠出来的——有法理和人情的撕扯,有事实和证据矛盾的焦虑,更有面对黑暗时的坚定信仰。

程序正义不是“空话”

是挡在深渊前的护栏

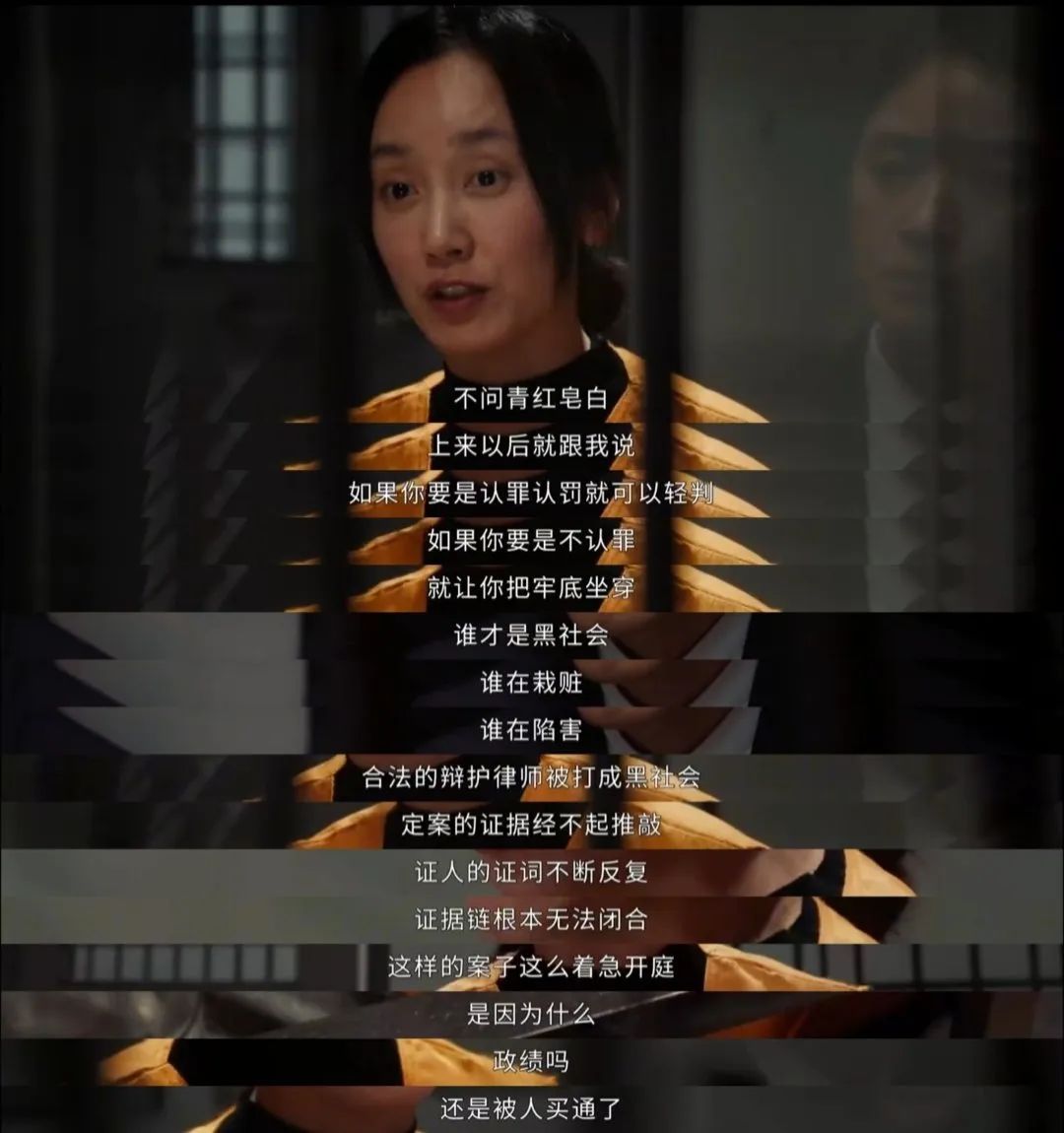

当张文菁律师被警察以“黑社会骨干成员”的理由带走的时候,屏幕外的我深受震撼。这场景太刺眼了:一个靠证据说话的律师,突然成了“被证据指控”的罪犯,那些本该保护她的程序,反倒成了构陷的工具。剧中蒋欣饰演的郑雅萍在询问万海案证人时,发现证词时间对不上,前后矛盾——这就是公平正义的微光。证人说她收钱了,得刨根问底“什么时候、收了几次、每次多少”,张文菁的悲剧,恰恰是有人跳过了这些“废话”。

检察侦查最基本的职责,就是寻找证据,并按照起诉的标准为证据“体检”,证据来源合法吗?全案证据达到确实充分并排除合理怀疑的程度了吗?讯问有没有同步录音录像?……指控张文菁犯罪的证据中那些被胁迫的证人证言,恰恰是必须要排除的非法证据。程序这道护栏一旦被拆,好人跌入深渊只需要一个谎言,非法证据的识别能力正是基层检察人员对抗证据污染的必修课。

法理的棱角与情理的温度

每个案子背后,都是活生生的人

《以法之名》没把司法人员塑造成不食人间烟火的神。老检察官王春祥给犯罪嫌疑人解手铐的时候,镜头给了一个特写。这个在检察系统拿过无数荣誉的老人,大概从来没有想到过,自己会因为“心疼嫌疑人想给老父亲磕头”而面临处分。法理与情理的秤,在检察人员办案时每天都掂。老王的错,错在违反了“械具使用规定”,但他的初心是每个检察办案人都会有的柔软:我们办的是案子,也是别人的人生。

这种法理与人情的矛盾,在洪亮调查王老师时体现得最明显:他既要按规定核查是否存在失职,又不得不想起雅萍主任说的“办案还得有人情味”。我想,这就是刀刃向内的监督最难的地方——监督是程序要求,疼的是人心。

两年未诉的万海案:

真相的重量压垮了肉身

乔振兴顶着“社会舆论压力”“上级催办”,一次次把万海案退回补充侦查,那些卡壳的证据,恰是乔振兴守住的底线——宁可不诉,不能错诉。这个把证据看得比命重的检察官,最终没能扛过黑暗的围剿。

乔振兴的“固执”,在有些人看来是“不识时务”,他的悲剧,撕开了最残酷的现实:当法律信仰对抗的不是罪犯,而是权力织成的网,坚守真相可能需要赌上全部。我想每个心怀法治信仰的检察人员,在面对黑暗时,都有为伸张正义而与之对抗到底的决心和勇气。

网上看到很多观众对张译所饰演的检察官洪亮窝囊的批评,恰恰证明了这部剧角色刻画的成功。现实中的检察官并非天生勇者,他们也会在人情世故、职业风险前犹豫。洪亮从职场老油条到孤勇者的转变,不是所谓的主角光环加持,而是法治信仰的觉醒。

作为基层检察人员,我们或许无法像剧中主角那样力挽狂澜,但每一次严谨的证据审查、每一次耐心的释法说理,都是在为法治大厦添砖加瓦。这,或许就是《以法之名》最动人的力量——它让观众看到,在法理与情理的碰撞中,在程序正义与实体正义的平衡中,在黑暗与光明的较量中,法治始终在艰难前行,正义终究会得到伸张,而那些背后默默为信仰而坚守的人们,永远值得被看见。