来源 | 上海人民广播电台 作者 | 向晓薇 电视连续剧《以法之名》开播后迅速引发观剧热潮,悬念丛生的剧情也让检察官群体再次站到公众视线聚焦之处。 也许大家印象中的检察官,是在法庭上慷慨陈词、英姿飒爽。但还有一类检察官,被称为守护社会公平正义的最后一道屏障——那就是刑事执行检察官。

“监管”与“经营”两不误

社区矫正对象如何进行经常性跨省活动?

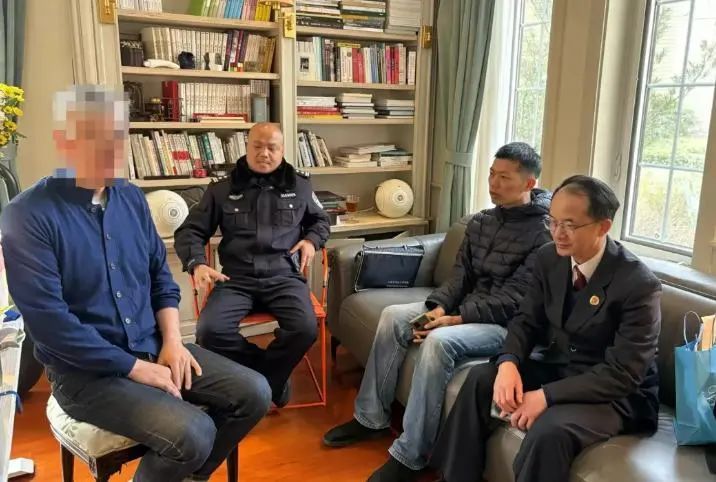

“公司目前处于比较困难的阶段,但由于我长时间脱离现场工作,无法直接对企业业务运营做出及时有效的沟通和决策,对业务发展有很大的影响。”2024年,浦东新区检察院在对本区涉企社区矫正对象排摸走访中,A公司创始人王某某向刑事执行检察官吐露难处。

王某某是一家连锁企业创始人,其经营的连锁企业有200多家直营店,员工数达1500余人,主要经营场所涉及沪皖两地。2023年10月,王某某因犯走私普通货物罪被判处刑罚,当时正处于社区矫正期间。

社区矫正对象需要在居住地接受严格监管,如需跨省开展经营活动,每次均须提前三天申请,申请流程一般需要一周左右。

在走访中,检察官了解到王某某经营的A公司正在进行传统经营渠道和产品结构向零售新业态的转型升级,为保证业务的有序发展,常常需要王某某及时赶赴现场处置。

要保护民营企业健康经营发展,也要严防发生脱管等方面的隐患,在确认王某某外出经营申请理由真实、合理,符合经常性外出请假条件后,浦东新区检察院积极与社区矫正机构开展沟通,督促依法及时办理手续。同时,依托长三角一体化优势,会同社区矫正机构与对象外出地的社区矫正机构与检察院取得联系,做好对象外出期间的委托监管与同步监督工作。最终,依托区域协作,王某某六个月内经常性跨省经营活动与社区矫正监管工作得以同步实现。

“经营性跨省活动只能是点对点,而非点对面,即社区矫正对象王某某只能在上海和外省市的企业经营处两点一线间活动。”检察官强调,社区矫正对象出得去,也要保证在外管得好,按时回得来。浦东新区检察院协同本区社区矫正机构和外出地社区矫正机构及检察院共同制定了王某某经常性外出期间的个性化监管方案,有效运用委托管理、数据共享、电话联络、实时定位等方式,实现对社区矫正对象外出活动全过程的协同管理、动态矫正和同步监督。

本周是全国检察机关第六届“新时代检察宣传周”,活动主题是“加强刑罚执行监督,维护社会公平正义”。刑事执行检察是检察机关法律监督体系中重要的一环。检察机关依法对监狱、看守所、公安机关、法院、社区矫正机构、强制医疗机构等执行刑罚、强制措施、强制医疗活动是否合法开展法律监督。每一个刑事执行案件,都联结着人民群众对公平正义的直接感受。“高质效办好每一个案件”,才能走好刑事司法“最后一公里”。