“当我说到‘gōng yì’,你听到的是‘工艺’还是‘公益’?”在中科院上海实验学校的一堂人工智能课上,没有拿任何电子设备的人工智能教师周洋阳正和学生们玩着“你说我猜”的小游戏,她说:“人工智能是不断在变化的,而那些‘不变的东西’才是我们想教给学生的,例如通过人工模拟机器思维的游戏,让孩子们触摸到人工智能的底层逻辑。”

据悉,人工智能课是中科院上海实验学校根据自身特色设计的课程,人工智能教师带着学生不断深化对人工智能的了解,从基础理论到前沿应用,逐步揭开人工智能的神秘面纱。“在孩子们理解了人工智能模型的底层逻辑以后,我们再带着他们运用这样的思维与学校的人工智能模型深度交互,让人工智能更好地为我们所用。”周洋阳表示。

作为全国中小学人工智能教育基地,成立于2017年的中科院上海实验学校,正以“For AI”与“By AI”双轨模式,让AI从教学工具升维成育人基因。如今,这里的94名教师已将AI融入了1300余名学生的日常:体育老师上模拟赛车科技体育课,语文老师上AIGC绘本课,卫生老师负责AI文生音乐社团。从七年级每周1节的人工智能必修课,到覆盖六至八年级的跨学科实践;从本地部署的AI大模型,到“中科智核”教学全流程数智协同平台,AI如同空气般渗透在校园的每个角落。

学生在上模拟赛车科技体育课

七年级的语文课堂上,蒋老师的《木兰诗》一课正演变为一场AI驱动的“跨次元对话”。“请对比《木兰诗》与迪士尼动画中的花木兰形象。”学生在平板上输入指令后,没多久,本地大模型便列出了一张对比清单:从服饰细节到价值内核,从叙事视角到女性形象。“AI帮我们发现,乐府诗用‘对镜帖花黄’勾勒性别温柔,而动画则在情节设置和服饰搭配上凸显勇敢坚毅的女性形象。”学生小李滑动着AI生成的时间轴,目光停留在“东西方英雄叙事差异”的智能批注上。

隔壁教室的英语课上,老师李明的目光紧锁着希沃大屏。AI点阵笔如同一根数据神经,正将学生们的答题轨迹实时投射在屏幕上。突然,她发现,学生在某个逻辑指示词上的使用准确率低于60%,她轻点屏幕,学生的错题立即放大显示——Though he is tired, but he still works hard.“谁能说说这个句子的问题?”苏雅婷的话音刚落,就有学生举手说:“两个转折词重复了。”随后,她引导学生们总结出正确用法,并推送了针对性练习。几分钟后,大屏上的正确率统计条猛地跃升到90%,由橙转绿的数据流在屏幕上闪烁,仿佛在为同学们的进步喝彩。

与此同时,另一位英语老师徐悦也在使用本地大模型授课。在探索基于I read-I wonder-I discover-I reflect的阅读模式时,学生使用AI工具解释SOS与morse code的关联,拓展更多的“荒岛求生”方式。

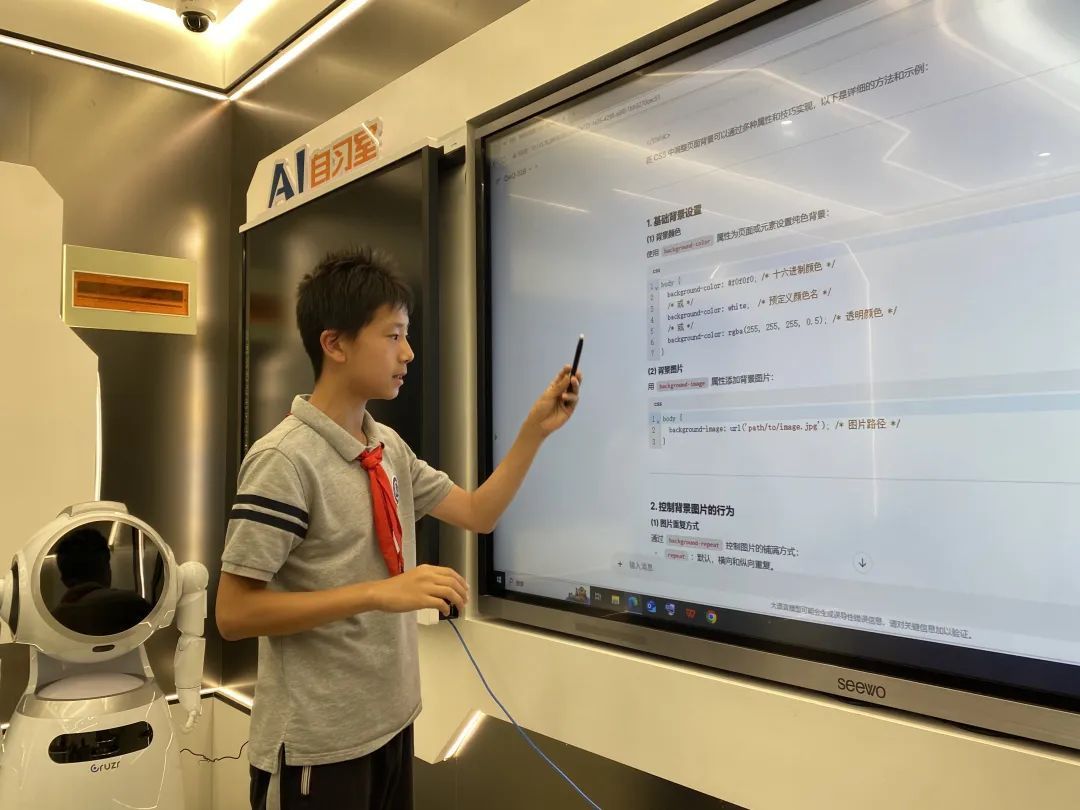

学生在介绍自己的AI学习体验

“人的思维不能被机器替代,数学课主要训练学生的逻辑思维。”因此,八年级数学老师孙波将AI化为解决问题和启蒙科学思维的工具。他曾用AI模拟“老鹰抓蛇”的动态模型,让抽象的微积分概念可视化。在教授概率初步课时,他让学生借助AI以每秒1000次的频率模拟抛硬币,生成大次数实验的频次分布图,学生惊叹:“统计意义上的概率原来是这样的!”

在中科院上海实验学校,AI除了融入教学环节,也为学生评价赋能。英语教师苏雅婷告诉记者,去年,她实施过一项名为“疁城寻古韵,丈量新嘉定——旅游指南制作”的项目化学习。教师能评价学生的核心素养发展,同伴和学生本人能进行过程性评价,那旅游指南的实用性由谁来评价呢?苏雅婷让AI扮演美国初中学生,和班上的学生进行模拟对话。她说:“AI会对这份指南给出建议,比如‘文字有点多哦,可以用趣味问答替代冗长的景点介绍’;或者是‘不妨综合考虑男女生不同的需求,增加去嘉定汽车城的行程吧’等等。可见,AI给学生评价做了很好的补充和支撑。”

在副书记王亮看来,人工智能不会取代传统教学,但很可能会取代无法将人工智能运用好的教师,因为人工智能是为教学赋能的。他表示,今后,中科院上海实验学校会继续把人工智能教育意识和能力的培养纳入教师专业培训科目中,借助中国科学院上海分院的资源,邀请各院所专家定期来校为教师开展培训。

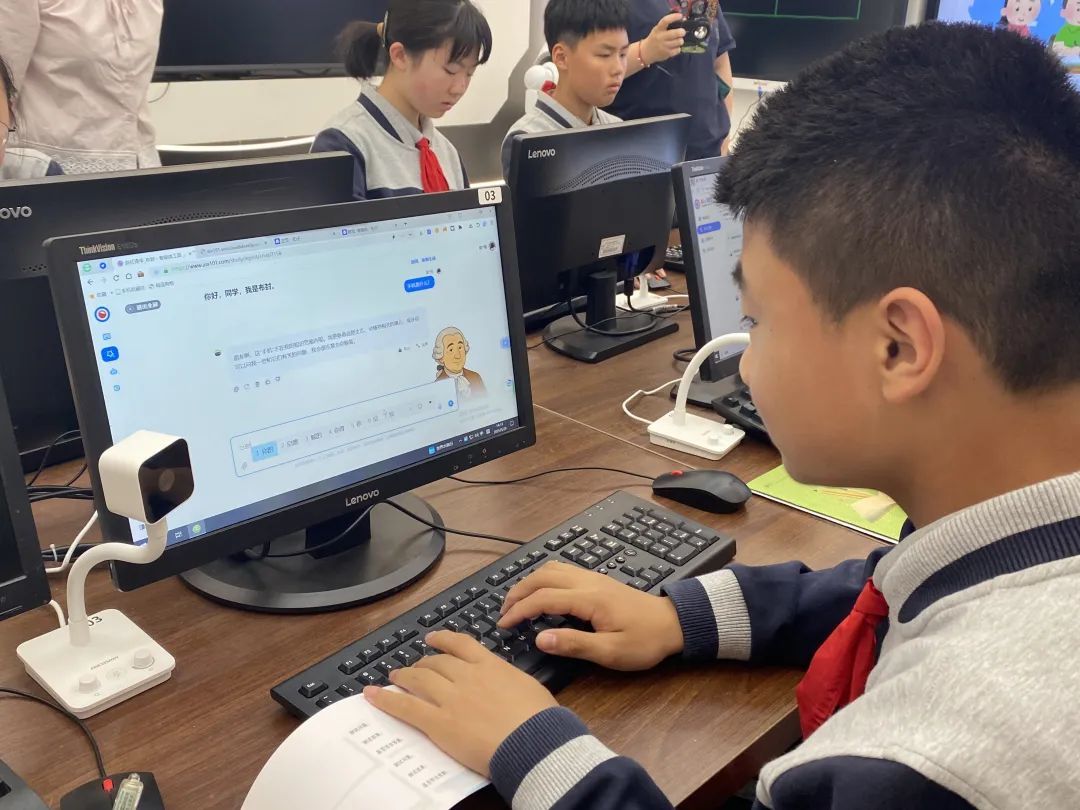

在中科院上海实验学校,基于本地部署的大模型,学校开设了4大社团,为对人工智能有浓厚兴趣的学生提供了更广阔的探索空间。“码动中科”社团聚焦文生代码,学生们在编程的世界里探索创新;“U Know”社团专注文生音乐,输入歌词、选择风格和乐器,就能创作出独特的音乐作品;“小科视界”社团通过文生图,将创意转化为生动的图像;“AI探索者”社团则利用文生文,帮助学校的小记者团学生写稿、纠正文本逻辑语言。

“AIGC中,AI是人工智能,GC是生成内容。例如拍一张照片,然后选定某种风格,AI就会根据指令生成一个图片。八年级的蔡同学表示,他曾用AIGC创造过学校的吉祥物“科宝”,“我们把原图放上去,然后输入指令表明要科幻风或赛博朋克风,AI就会生成相应的形象,然后我们可以通过3D打印,把吉祥物变成可触可感的实物。”刘同学则告诉记者,自己特别喜欢学校的“小科智慧生态园”。原来,这是一片无需人力时刻照看也能开花结果的菜园,学生们在电脑上通过编程制作好的自动浇水程序会根据土壤湿度情况判断是否浇水,并实时监控植物的生长状况。“之前种田都是靠双手,现在有了科技的力量,之前学编程的成果都是停留在电脑里,现在能应用到实际中了,我的收获很大。”他欣喜地说。

学生在与AI机器人互动(学校供图)

“去年,学校科创季的主题是AI智能体的设计,共收到23个学生作品,最后能够落地使用的有19个。其中,获得第一名的‘运动会报名与成绩统计智能体’,深受学生们的喜爱,即将在今年的体育季中投入使用。”王亮自豪地介绍道。

缘何会想到做这个?主创人员之一、七年级女生康嘉睿解释道:“我们发现,运动会中统计成绩的数据量比较大,导致老师的工作量增加,还容易出错,所以我们就想通过AI智能体让成绩统计变得更加快捷,甚至在运动会当天直接出完所有的成绩、完成颁奖仪式。”说干就干,康嘉睿和小伙伴开始尝试各种AI大模型,并做了多次测试,最终打造了这款智能体。

在现场,康嘉睿向记者演示起来。当虚拟运动员输入“报名100米和跳远”,AI立即弹出提示:“两项间隔小于30分钟,建议更换为铅球(冲突概率0.2%)。”这个历经5个多月迭代的系统,不仅能通过图像识别自动统计成绩单,还能根据往年数据生成“最佳参赛策略”,不失为运动会的一大好助手。

无独有偶,酷爱机器人的学生王书楷也为解决校园难题贡献了自己的智慧。他运用可灵AI,经过多稿修改,创造出了外形酷似超市小推车的单足背负型机器人,它能够通过人脸识别跟着主人走,为了解决上下楼梯的问题,王书楷还给它加了“长腿”。谈起创意初衷,这个小男孩说:“老师平时搬作业很辛苦,学生背着沉重的书包也很累,这两者都会影响到上课质量,所以,我希望设计出一个书包,可以同时满足学生和教师的减负需求。”王书楷坦言,创作过程中的多次失败经历让他总结出了与AI沟通的窍门,“与AI对话要切忌采用长句,尽量多分段,用固定句式,多用形容词。”

对于中科院上海实验学校的教师而言,“中科智核”平台正在重塑教育全链条。采访当日,副校长孙兰兰轻点屏幕,调出了“中科智核——教学全流程数智协同平台”的实时数据。她介绍道,为解决教师和学生在教学过程中的痛点,该平台提供了资源、教案、课程等板块的支持。在资源板块,教师可以借助AI审核题目,将正确答案保存在资源库;在教案板块,新教师可以依据平台提供的结构框架引导书写教案,AI还能帮助分析学情、提供教学思路;在课程板块,教室的录播系统拍下的课程切片同步到平台,方便教师和学生课后观摩。此外,平台还有智能分析功能,AI将课堂语音文字化后与教案文字比对,能看出教师上课是否依照教学设计,并给出评价。

在人工智能教室里,记者看到,AI让历史人物“活”了起来。点击“富兰克林”智能体图标,虚拟科学家立刻开口:“除了风筝实验,我还发明了高效取暖炉。”这是学生用AI设计的“18世纪斜杠青年”智能体,将科学史从PPT和黏土模型变为可对话的智能场景,而六年级必修课“科学史上的人与事”,正通过这种方式让牛顿、居里夫人成为“课堂常客”。

学生在测试“18世纪斜杠青年”智能体

不难发现,对于这座年轻且富有活力的学校而言,不论是课堂教学、社团活动,还是学生学习、老师教学,AI都发挥着重要作用。正如校长夏红梅所说:“人工智能教育已超越单纯技术知识的传授,成为了五育融合、全面育人的创新途径。”

夕阳西下,校园里响起了“U Know”音乐社团的力作《你要写中科》。“你要写中科,就不能只写中科,要写那科创季的舞台上,我们令创意翱翔,无人机在蓝天绘梦,机器人在智慧中舞动……”在这所充满科技感的校园里,AI不再是教科书上的抽象概念,而是化作了课堂上的思维碰撞、社团里的创意火花、教师手中的智能助手。当科技的温度与教育的情怀共舞,一场关于未来学习的变革,正在这里悄然发生。

文字、照片(除标注外):徐瑶君

编辑:芮德贵

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________