7月10日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)等国内科研机构,联合多国科学家,成功绘制出全球最大规模的猕猴全脑介观联接图谱,10项出自该大科学计划的重要成果,以专题论文集的形式集中发表在国际学术期刊《细胞》《神经元》《发育细胞》,让人类第一次在单细胞分辨率下,看见灵长类大脑“高清线路图”。

“脑图谱研究的战略意义不仅体现在基础研究上,还将对脑疾病应用、脑机接口和未来新一代人工智能的发展有重大意义。”中国科学院院士、脑智卓越中心学术主任蒲慕明说。这背后,是一群科学家经年累月的坚守,是跨越国界与学科的智慧接力,更是中国科研力量将介观脑图谱从“看见”推向“洞见”的里程碑式跨越。

大执着,科学家绘制介观绘脑图谱

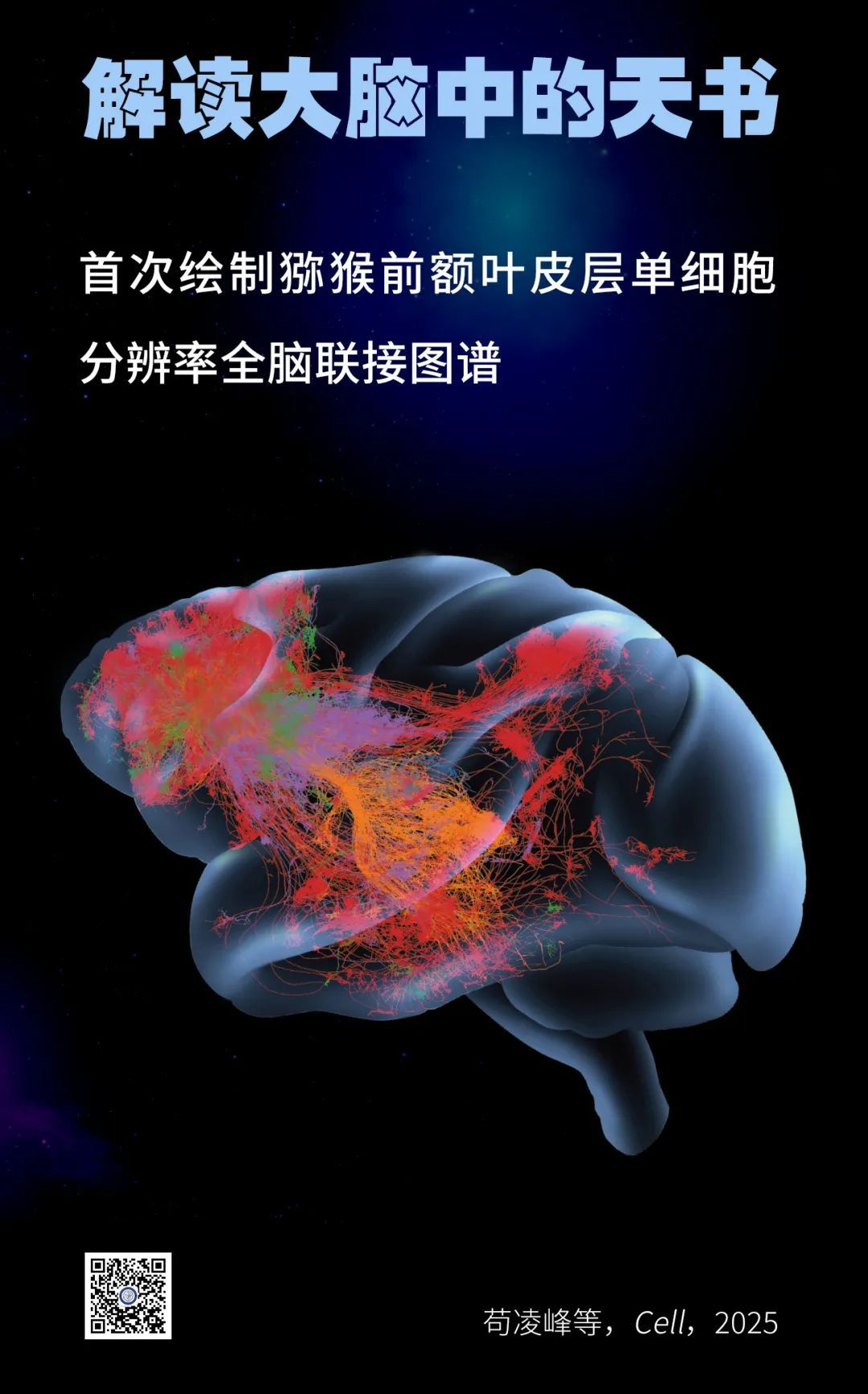

本次发布的介观脑图谱系列成果之一,便是首次获得全球最大规模的猕猴全脑介观联接图谱——2231个猕猴前额叶单神经元的全脑投射图谱。

这项来自脑智卓越中心与华中科技大学苏州脑空间信息研究院杨孝全团队的合作成果,让我们得以窥见灵长类大脑的精细联接模式。

严军(右)团队

“大约10年前,全脑成像技术达到TB级别海量数据时,传统人工重构已难以支撑科研需求。”脑智卓越中心严军介绍。为了看见神经元级别的大脑“地图”,严军组中的苟凌峰等青年科学家用了近十年时间,打磨出“雕花”般精细的Gapr自动化轴突追踪工具。

那时刚入组的苟凌峰还是博士生,他与同事们投身跨学科自研重构工具,一行行代码中写满了焦灼与探索。苟凌峰回忆:“看到重构出的第一条完整神经元路径时,我们都知道这是值得的。”

这种坚持,在2021年结出第一代自主重构工具FNT的果实。团队利用FNT,在161个小鼠脑样本中成功重构出了6357个单神经元投射图谱,该成果登上了《Nature Neuroscience》期刊的封面,并入选了“2022年中国神经科学重大进展”。

然而,面对灵长类复杂大脑和PB级别海量数据,FNT显得难以为继。团队成员没有停步,继续研发“第二代利器”——Gapr神经元重构系统。

Gapr将深度学习AI算法与“多人在线协作校对”的理念进行了创新性的融合,“让多人像打游戏组队一样,实时从图像中标注神经元结构。”苟凌峰直言:“AI的重构效率高,但需要人校对以保证神经元结构的准确度,我们要做的是让这个过程更加顺滑高效。”

2024年,Gapr系统正式面世,PB级数据的神经元重构从“不可能”变为了日常科研操作。在团队自研工具的加持下,他们完成了全球最大规模的全脑介观联接图谱。这不仅是对Gapr系统能力的验证,更是灵长类脑联接模式理解的跨越式进展。

值得注意的是,团队还在Gapr系统中嵌入了图神经网络(GNN)方法,用于单神经元末梢结构的识别和网络分析,揭示出猕猴神经元“精简高效”的特异性联接模式,刷新了科学界对灵长类脑高效联接规律的认知。

坐得住冷板凳,扛得起硬任务。团队成员在无数次的参数调整、算法验证和深夜调试中艰苦奋斗、求实创新,解决重大科学难题,在科研中实现自身价值。他们手中的“画笔”,正为人类理解自身大脑的奥秘增添越来越清晰的线条。

大合作,共解脑中迷宫

如果说科学家是探索未知的攀登者,那么灵长类脑图谱的绘制就是一次“全球集体攀登”。“绘制灵长类脑图谱必须全球合作。”蒲慕明直言。

灵长类大脑体积庞大、结构复杂、数据量巨大,仅靠单个实验室或单一国家是难以完成的,需要“有组织科研”的长期协作和耐心堆砌。此次在《Cell》《Neuron》等顶刊发表的系列成果,得益于国内外30多家科研机构、超过300名科学家的共同努力。

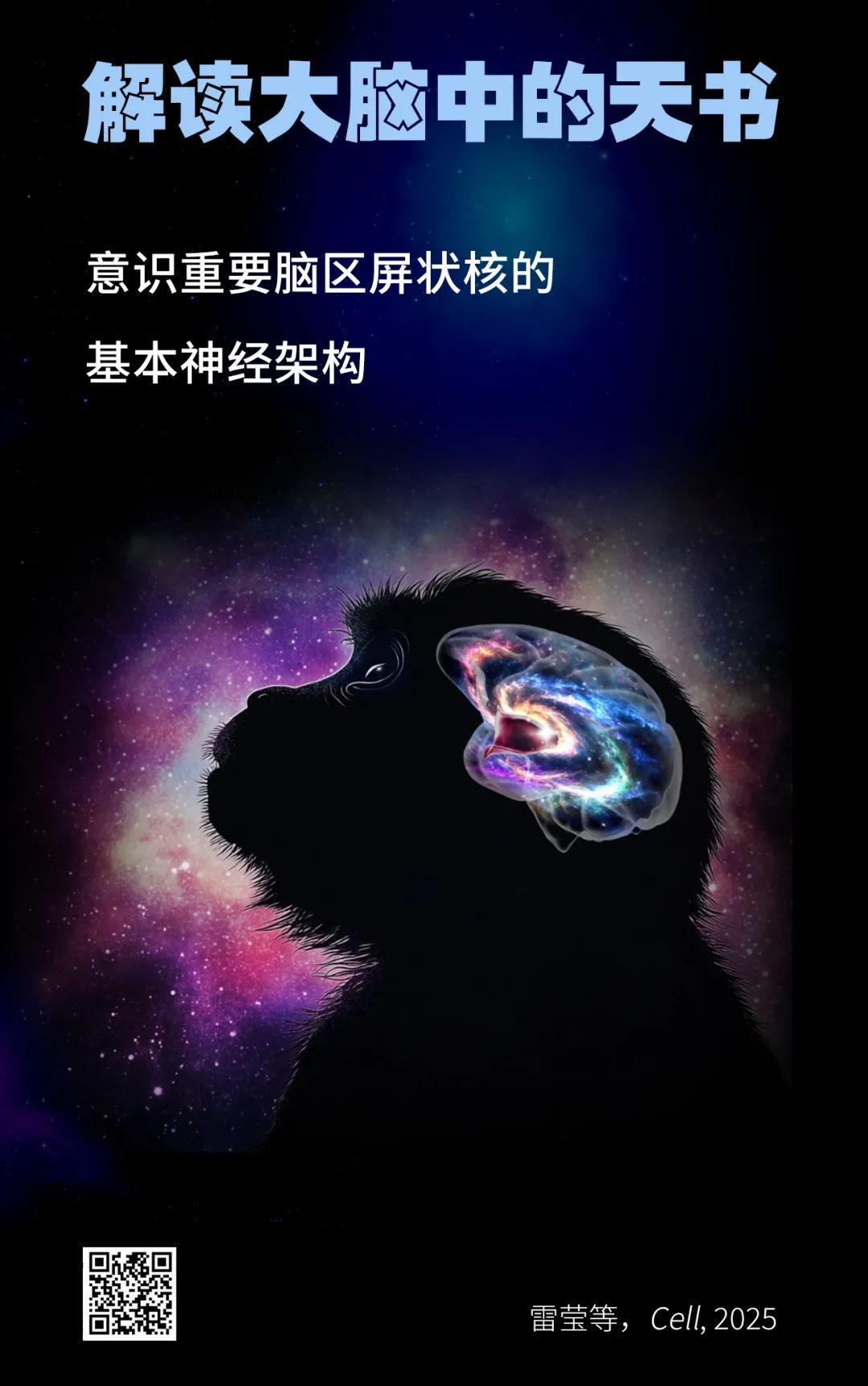

在这支“科学家方阵”的密切协作中,全球首个非人灵长类屏状核多模态图谱在《Cell》刊发。“这篇文章总共有90多个作者,合作单位横跨国内外,是一个大的合作团队,这在整个图谱系列里非常有代表性。”脑智卓越中心研究员沈志明介绍,在团队攻关的过程中,法国脑与干细胞研究所的合作者参与到了研究的全部流程。

沈志明

国内的合作者同样关键。华大生命科学研究院提供高质量时空组学芯片并参与数据分析,临港实验室魏武团队是转录组数据分析的主力,腾讯AI Lab则贡献了强大的算力,并开发了空间细胞转移算法……每一项成果都需要合作团队反复沟通、数据流转、算法迭代,才能在细胞尺度上精准“标注”脑中每个细胞的位置与基因信息。

跨越国界与学科的深度协作,就像一场马拉松接力,每一棒都需要精准交接、稳定推进。从上海到全球,科学家们在一个个项目里用无声协作、持续发力,揭示了猕猴和啮齿类动物在屏状核结构、细胞类型和分布上的显著差异,首次确认了不同功能区中富含特异的神经元类型,与大脑不同脑区之间建立相互的连接,为人类认知、思考、语言和意识等高等脑功能的神经环路解析提供了重要的信息,也为脑疾病的诊断和治疗开辟了潜在治疗靶点。

在协作中,数据库共享和标准化也是高效推进的重要支撑。多国团队在统一标准下完成数据采集、分析与验证,避免了“各自为战”的数据孤岛,提升了成果的可用性和国际影响力。

蒲慕明介绍,灵长类介观脑图谱研究的国际联盟已准备多年,“今年9月,我们将在国内外工作组的协作下,正式成立国际介观脑图谱研究联盟。”目前已有20多个国家、上百位科学家加入联盟。“我们的目标是在未来10至15年内,完成灵长类全脑连接图谱的绘制,为人类理解脑疾病机理、发展类脑智能奠定基石。”

大平台,点亮数据星海

在脑科学研究的幕后,还有一条被反复提起却不常被看见的战线——数据的存储、处理与共享。

灵长类脑图谱的获取意味着巨量数据的产生,一次全脑成像数据可达数百TB量级。而如何让这些数据变成可分析、可验证、可启发新发现的“科研燃料”,考验着科研基础设施建设的能力。

“对猕猴脑图谱来说,数据体量是小鼠的100-200倍,我们必须在采集、压缩和存储上形成闭环体系。”脑智卓越中心党委书记、研究员孙衍刚强调,“数据库建设遵循可查、可取、可操作、可利用的FAIR原则,推动数据向科研社区开放共享,尤其是对灵长类脑科学研究意义重大。”

数据存储只是起点,更多的挑战在于如何利用数据推动AI研究、理解脑机制,推动类脑智能的发展。脑智卓越中心脑科学数据与计算中心负责人张铁林介绍,目前中心已积累数据量达到17.8PB,与欧美领先水平相当。

“这些数据不仅用于验证和存档,更是推动AI计算的重要资源。”张铁林说。在实际工作中,他们通过半自动化协作,让AI完成数据重构中的大部分重复性工作,科研人员则进行关键节点确认和微调。

不仅如此,科研人员还注重让数据库具备“再利用”功能。“数据要用来启发AI,提取神经网络的底层规律,推动下一代智能算法。”张铁林强调,科学研究不仅在当下看到成果,更要让数据成为未来科研和产业创新的沃土。

下一步,脑图谱大科学计划将继续扩大国际合作,建立同步辐射X射线神经示踪技术、单细胞时空多组学、AI算法和系统等平台,整合全球范围的多模态数据,构建面向全球开放共享的“脑图谱数据库”,让“认识脑、模拟脑、保护脑”不再只是远方的期许,而是科学家们一步步走近时,耳边轻响的回声。

企业及专家观点不代表官方立场

作者:蓝悦

↓分享

↓点赞

↓在看